テレワークの場合、詐欺やウイルス対策に注意する必要がある。そのポイントは。

2020年06月03日

自宅のパソコンで仕事をする場合は、コンピューターウイルスやネット詐欺に引っかからないようにすることも重要だ。電子メールとウェブサイトを慎重に利用するだけでも、かなりの安全性を保つことができる。今回は、そのポイントを紹介しよう。

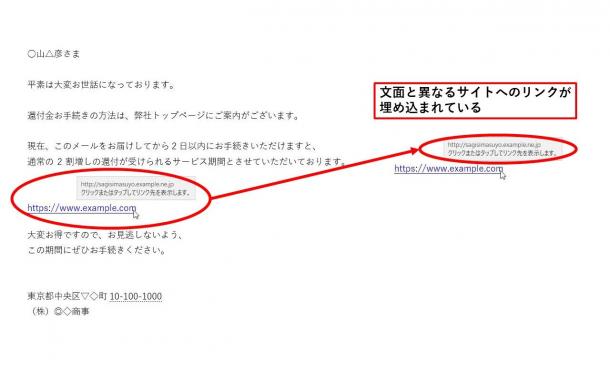

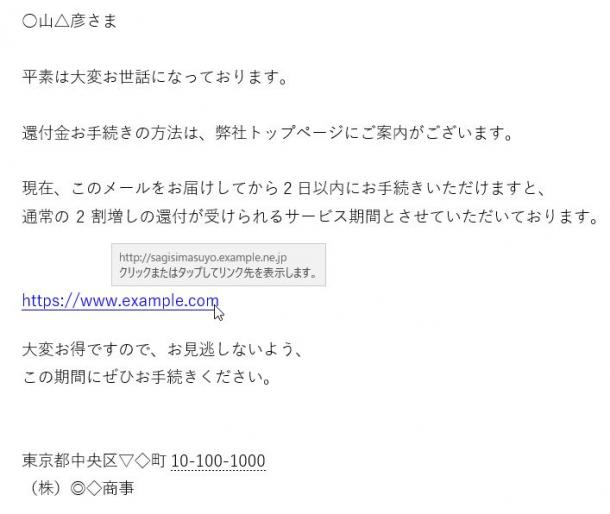

ネット詐欺の典型の一つ。見た目のリンク先と違うサイトに飛ばすのは詐欺師の常套手段

ネット詐欺の典型の一つ。見た目のリンク先と違うサイトに飛ばすのは詐欺師の常套手段電子メールで気をつけるべき点は、受け取ったメールの添付ファイルと、本文中にあるクリックするとウェブのページが開く「リンク」の2つだ。見知らぬ相手から届いたメールでは、添付ファイルを開いて内容を確認したり、リンクをクリックしてウェブサイトを開いたりしてはいけない。何らかの被害をもたらす可能性がある。

細工された添付ファイルを開くと、ただの書類のように見えるが裏で不正な処理を実行されるかもしれない。その結果、パソコンがコンピューターウイルスに感染したり、ネット経由で攻撃者による遠隔操作を受け付けるようにされてしまったりする危険性がある。本文中のリンクをクリックして表示されるウェブサイトは、個人情報を盗もうとする詐欺サイトかもしれない。「間違いメールに見せかけた詐欺メール」の可能性があるので、親切心を起こして送信者にメールで知らせる必要もない。

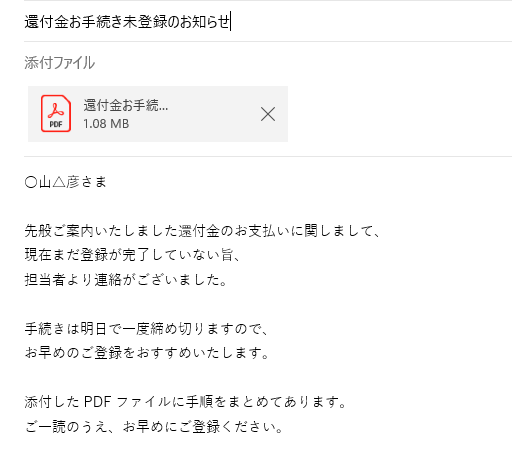

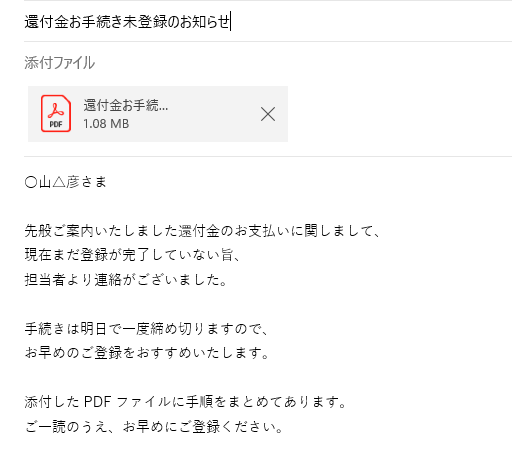

特に珍しくもない添付ファイルつきメール。ただし、十分に信用できる相手から送られたものでない限り、安易に開いてはいけない

特に珍しくもない添付ファイルつきメール。ただし、十分に信用できる相手から送られたものでない限り、安易に開いてはいけないちょっと困るのが、メールを送ってきたのが「もしかしたら知っている相手かもしれない」という場合だ。送信者の名前やメールアドレスが内容と無関係である場合は、詐欺メールだと断定して良いが、正しい名前やメールアドレスに見えても、偽装されている可能性がある。すぐに信じてはいけない。また、メール本文中のリンクは、表示されている文字のアドレスと、実際に開くページのアドレスが異なるように偽装されていることも多い。

近年では、アップルやマイクロソフト、あるいはアマゾンや楽天のようなネット通販企業、各種の金融機関などを装って、「あなたのアカウントが不正に利用されたので情報を確認してください」などと言って偽のウェブサイトに誘導し、パスワードやクレジットカード情報などを入力させて盗む詐欺行為が横行している。また、最近では、行政関連の組織などを装って、新型コロナウイルス対策のマスク配布や金銭給付の話を持ちかけ、詐欺サイトに誘導するような動きもある。加えて、自宅での勤務が増えたことで、事務処理の依頼やビデオミーティングへの招待に見せかけて偽のサイトに誘導するような詐欺メールの増加も予想される。

少しでも疑わしいと感じたら、メールに直接返信したり、本文中のリンクをクリックしたりはせずに、別の方法で内容を確認したい。国内におけるネット詐欺の最新動向については、フィッシング対策協議会のウェブサイト( https://www.antiphishing.jp/ )が参考になる。自分の受け取ったメールと同じような内容で事例が報告されていないかチェックしてみよう。

相手にメールで問い合わせる場合は、そのメールに直接返信するのではなく、自分のメールソフトの連絡先に登録されているアドレスを選ぶか、事前に知っていたなら相手のアドレスを自分でタイプして入力する。ウェブサイトを確認する場合は、メール中のリンクはクリックしないことだ。そのサイトをウェブブラウザーの「お気に入り(ブックマーク)」に登録してあるなら、その項目を開いてアクセスする。または公式サイトのアドレスを調べて直接入力する。

確認に必要な連絡先やアドレスに関する情報が、疑わしいメールそのものからしか得られない場合は、無視するのが無難だ。

また、検索サイトで見つけたウェブサイトを開いたときなどに、突然「最新スマートフォンが当選しました」とか、「セキュリティに問題が見つかりました」といった表示が出た場合も、まずは疑ってかかろう。自分が会員になっているようなウェブサイトならともかく、無関係なウェブサイトで何かがもらえるというのは話がうますぎる。また、自分が使っているソフトの警告表示以外は信じるに値しない。「住所や氏名を入力しろ」「ここに連絡しろ」「このソフトをインストールしろ」などと指示される場合は、ネット詐欺、もしくは警告に見せかけたネット広告だと考えて画面を閉じよう。

ちなみに、現在のウェブブラウザーのほとんどは、報告済みの不正なウェブサイトを開こうとするとブロックする機能を搭載している。ブロック表示が出たら、画面を閉じれば安全が保たれる。

こうした日常的な注意に加えて、「ウイルス対策ソフト」や「総合セキュリティソフト」などをきちんと動かしておくことも重要だ。パソコンで、マカフィー、ノートン(シマンテック)といったブランドのソフトが動いているなら、今後もそれを使い続ければよい。ただし、市販ソフトの多くは1年間などの期間契約となっており、契約が切れると新しい「攻撃」に対応するためのデータ更新が行われなくなる。

また、現在のパソコンで主流となっているOS「ウィンドウズ10」には、「ウィンドウズ・ディフェンダー」と呼ばれる、ウイルス対策を含む基本的なセキュリティ機能が標準で搭載されている。市販製品ほど頻繁ではないが、ウィンドウズの更新機能を使って、新しい攻撃に対応するデータ更新も自動で行われる。そのため、市販製品が入っていない状態でも、かなりの安全性が保たれるようになっている。

ウィンドウズ・パソコンでセキュリティ対策が正常に動作しているかどうかは、画面右下の通知領域と呼ばれる部分に表示されるアイコンで確認が可能だ。また、ウイルス対策ソフトのデータ更新が行われていなかったり、必要なプログラムが動作していなかったりすると、そのことを警告する通知画面も出るので、見落としや無視をすることのないよう注意しよう。

◇詐欺メールやウイルスつき添付ファイルの常套手段の例

特に珍しくもない添付ファイルつきメール。ただし、十分に信用できる相手から送られたものでない限り、安易に開いてはいけない

特に珍しくもない添付ファイルつきメール。ただし、十分に信用できる相手から送られたものでない限り、安易に開いてはいけない

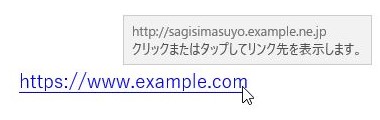

マウスカーソルをリンク文字の上に乗せると、本当の飛び先が表示される(ここでは「詐欺しますよ」という名称にしてある)

マウスカーソルをリンク文字の上に乗せると、本当の飛び先が表示される(ここでは「詐欺しますよ」という名称にしてある)

特に珍しくもない添付ファイルつきメール。ただし、十分に信用できる相手から送られたものでない限り、安易に開いてはいけない

特に珍しくもない添付ファイルつきメール。ただし、十分に信用できる相手から送られたものでない限り、安易に開いてはいけない

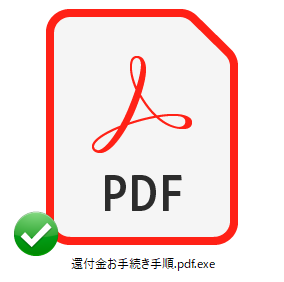

添付ファイルの外見。特に問題なさそうに見えるが…

添付ファイルの外見。特に問題なさそうに見えるが…

これは実際にはプログラムの実行ファイルであり、アイコンの見た目とファイル名を偽装しているウイルスであると判断して良い。なお、現在は書類ファイル自体にウイルス感染を引き起こす細工がされることが多いため、偽装されていないファイルであっても、慎重に扱う必要がある。

これは実際にはプログラムの実行ファイルであり、アイコンの見た目とファイル名を偽装しているウイルスであると判断して良い。なお、現在は書類ファイル自体にウイルス感染を引き起こす細工がされることが多いため、偽装されていないファイルであっても、慎重に扱う必要がある。

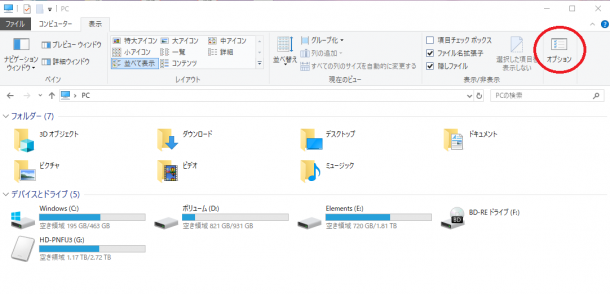

拡張子の偽装を確認するには、エクスプローラー(フォルダ表示のウインドウ)で「表示」タブを選び、右上にある「オプション」をクリックする

拡張子の偽装を確認するには、エクスプローラー(フォルダ表示のウインドウ)で「表示」タブを選び、右上にある「オプション」をクリックする

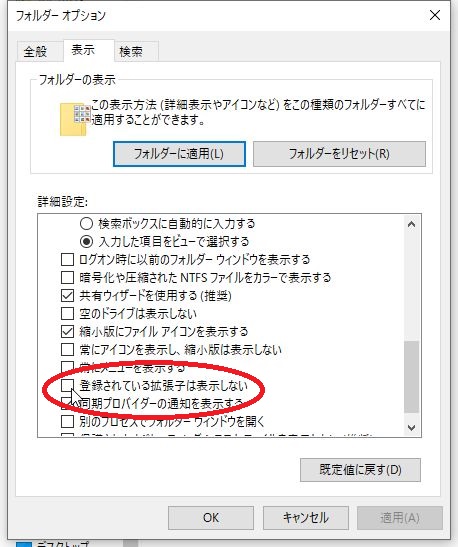

表示される「フォルダーオプション」のうち、「登録されている拡張子は表示しない」のチェックを外す

表示される「フォルダーオプション」のうち、「登録されている拡張子は表示しない」のチェックを外す有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください