国民に我慢を強いた政府、専門家会議、医学会の役割と責任を検証する

2020年06月17日

新型コロナの第1波は、東京都で依然くすぶっているものの、2~5月に比べれば全国的に落ち着きを見せている。こういう時期にこそ第1波における課題を検証し、第2波、第3波に備えるべきだと考えるが、「それは収束後でよい」というのが、安倍首相の見解である。

そこで筆者なりに、第1波でもっとも問題となった「PCR検査抑制論」について、政府の新型コロナウイルス感染症対策専門家会議、日本感染症学会、日本環境感染学会などの資料をもとに、検証してみたい。

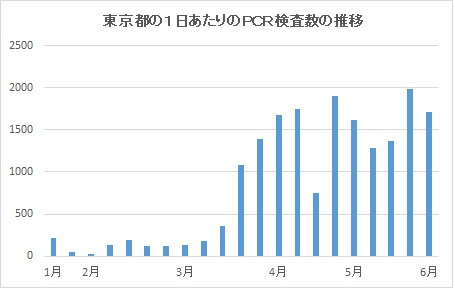

2、3月は検査体制が機能せず、4月以降ようやく数が増えてきた

2、3月は検査体制が機能せず、4月以降ようやく数が増えてきたPCR(ポリメラーゼ連鎖反応)検査法とは、ウイルス遺伝子の特徴的な一部を切り取り、特殊な液体の中で増幅させる検査法である。

2月24日の専門家会議の見解は「PCR検査は新型コロナウイルスを検出できる唯一の検査法であり、必要とされる場合には適切に実施する必要がある」とし、PCR検査実施の意義を強調している。

Cryptographer/Shutterstock.com

Cryptographer/Shutterstock.comところが、それに続けて「感染症予防の観点からは、すべての人にPCR検査をすることはウイルス対策としては有効ではない。産官学で努力しているが、設備や人員の制約のため、すべての人にPCR検査をすることはできない。限られたPCR検査の資源を、重症化の恐れのある方に集中させる必要がある」と述べている。

つまり、コロナ感染を検出するにはPCR検査しかないが、PCR検査の能力が足りないので、重症化しそうな人以外は検査するなとブレーキをかけている。

厚労省は2月17日に、相談や受診の基準(目安)を「37.5度以上の発熱が4日以上続く」と公表しており、24日の専門家会議はその方針を裏打ちした。このPCR検査抑制論が噴き出してきた2月は、冒頭のグラフのように検査体制が機能しなかった時期に当たる。

この頃、医療の現場では混乱が始まっていた。千葉県のある開業医はこう振り返る。

「千葉で最初の感染者が出たのは1月31日。2月に入ると、コロナを心配する発熱患者が訪れ始めた。肺炎患者では喀痰検査、採血、画像診断などの結果を見て総合的に診断するが、コロナでは早期発見のためにPCR検査が必須。火事と同じで初期消火が一番大事なのです」

患者は窓口の帰国者・接触者相談センターに検査を依頼したが、症状が基準に達していないとして相手にしてもらえない。

「そこで自分が直接電話したら、センターは『依頼が多すぎて対応できない』と断ってきた。第一線にいる医師として、なぜ診断=PCR検査ができないのか、憤慨にたえなかった」

一刻も早いPCR検査を望む患者や医師と、できるだけ検査をさせまいとする厚労省や専門家会議。そのギャップはあまりにも大きかった。

PCR検査の必要性は、2009年の新型インフルエンザ(パンデミック2009)の流行時から強く認識されていた。厚労省が翌10年にまとめた報告書は、PCR検査体制の強化、危機管理の専門体制強化などを反省点として挙げている。

しかし、それは文章に書いただけであって、PCR検査体制の強化は10年後の今年に至っても実現していなかった。台湾や韓国との違いはそこにあった。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください