2020年07月19日

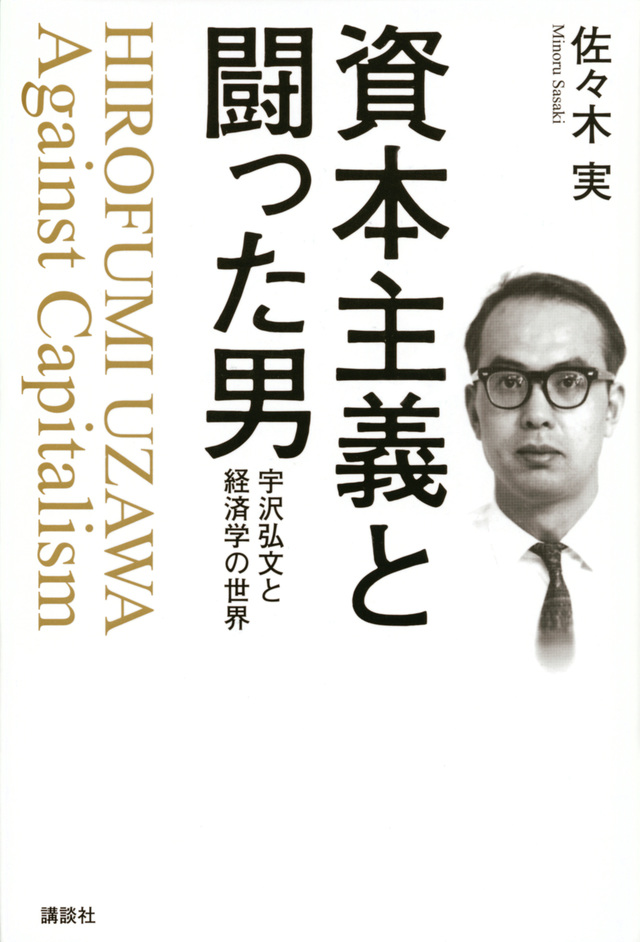

『資本主義と闘った男 宇沢弘文と経済学の世界』(佐々木実著、講談社刊)を読んだのは、昨年末です。

妻と宮古島旅行を計画していたのですが、あいにく大雨の予報。キャンセルできなかったので行くことにしましたが、ショッピングにずっと付き合わされたら困ると思い、この分厚い本を持参しました。

加えて、昨年には、資本主義を少し見直さなきゃいけないという論調が随分出てきました。日本の経団連に相当する団体であるアメリカのビジネス・ラウンドテーブル(BRT)も、昨年夏、企業は株主至上主義から決別し、従業員や地域といった幅広いステークホルダーズのために価値を創出するよう変えなければいけないと宣言しました。ESGやSDGsの取り組みが必要だという世論の強まりも後押しをしたのだと思います。

住友化学はSDGsに熱心に取り組んでいるため、講演に呼ばれる機会がたびたびあり、私自身も従来から資本主義に対する問題意識を持っていました。そうしたこともあり、この本を宮古島への旅のお供にし、ほとんどそこで読みました。

十倉 雅和(とくら・まさかず) 住友化学会長

1950年7月10日生まれ、兵庫県西脇市出身。兵庫県立西脇高校卒、東京大学経済学部を卒業し、1974年に住友化学に入社。2000年に技術・経営企画室部長、2003年執行役員になり、2008年に代表取締役・常務執行役員、2009年に代表取締役・専務執行役員、2011年から代表取締役社長・社長執行役員を8年、2019年から代表取締役会長。経団連では副会長を務めた後、審議員会副議長に就任。政府の総合科学技術・イノベーション会議のメンバーだった。

この本で言っているのは、資本主義を続けようとすれば、チューンアップ程度の生やさしい変え方では済まないということです。

新型コロナウイルスは、まさに、今の資本主義のもとでの社会や経済の課題を浮き彫りにしました。「格差の是正」と「国際協調の重要性」という課題です。本当に真剣に新しい資本主義を模索しなければならない時がきたのだなと思いました。

懇談社HPより

懇談社HPより授業はとりませんでしたが、宇沢先生のご高名はよく知っていたこともこの本を手に取った理由の一つです。難しかったら嫌だなと思って読み始めましたが、わかりやすくて一気に読了しました。その勢いで、宇沢先生が書かれた「社会的共通資本」(岩波新書)も併せて読みました。

少し話が脱線しますが、私は高校のころは理系専攻でした。同じ高校に入った弟(十倉好紀氏、理化学研究所創発物性科学研究センター長)はどちらかというと文系で、俳句で賞をもらったりしていました。私は偏っていて、数学は満点に近くて英語はそこそこで、国語は全然だめでした。成績だけ見ると私の方が研究者になっていてもおかしくなかったのですが、私は当時、自分にはそこまでの才能はない、研究者にならずに就職しようと日和ったのです。

そういう思いがあったので、文系の中でも数学を使う経済学部に入り、根岸ゼミも一般均衡論や価格理論で数学を使うからと選びました。ちなみに根岸ゼミの同期で一番の優等生は、経済学者の伊藤元重さん(元東大教授)です。私は今でも数学や宇宙などが好きなので、普段読む本はだいたい科学の分野が多いのですが、これはたぶん若い頃の夢を簡単に諦めたコンプレックスから来ていると思います。

本題に戻りますが、宇沢先生はアメリカのスタンフォード大学やシカゴ大学で理論経済学者として有名な方でした。1968年に東大の助教授として日本に帰国後、宇沢先生は水質汚染など深刻な公害が起こっていることを知ります。公害を経済学の中に位置づけようと、公害の実態を調べていた東大助手の宇井純さんと組んで熊本の水俣病の現場にも行っておられます。

私が住友化学に入った1974年は、まさに公害が社会問題になり始めた時期でした。化学メーカーを選んだのは、社名に「化学」という学問の名前が付いている産業だからです。化学プロセスで新しい材料、新しい価値を作ることができる点もおもしろいと思いました。化学に魅力を感じて入ったのですが、オイルショックも起こり、正直、大変な会社に入ったと思いました。

しかしそのうち、「私たちの使命は、化学の技術やイノベーションで公害などの社会課題を解決することだ」という意識を持つようになりました。それは、住友化学の成り立ちから学んだのかも知れません。

住友グループの祖業は、愛媛の別子銅山から銅鉱石を掘り出して銅を製錬することでした。製錬の際、亜硫酸ガスを含む煙が出て、今で言う公害が発生しました。

これを何とか解決しようと、第二代総理事の伊庭貞剛翁が売上高以上の費用を投じて製錬場を沖合の四阪(しさか)島に移しましたが、風向きの影響で逆に煙害がひどくなってしまいました。そこで、煙から亜硫酸ガスを回収して硫酸にし、肥料を作ることになり、その事業が住友肥料製造所、つまり今の住友化学の発祥です。公害を解決すると同時に肥料を製造し食料増産に役立てるという、今で言えばCSV(クリエイティング・シェアド・バリュー、共有価値の創造)です。

こういういきさつもあり、住友化学では、社会貢献とか企業の存在意義などを当たり前のように教えられます。入社当時の私には、そんな高邁な考えはありませんでしたが。社長になると、住友グループの社長会「白水会」があり、そこで「住友の事業精神」を改めて認識します。「住友の事業精神」は一言で言うと、「自利利他 公私一如」、すなわち「住友の事業は、住友自身を利するとともに、国家を利し、かつ社会を利するものでなければならない」というものです。

企業グループの特徴として、「人の三井」「組織の三菱」に対して、「結束の住友」とよく言われます。結束というのは、私たちが帰る原点が常にこの「住友の事業精神」だからなのです。「浮利を追わず」「信用を重んじ」もそうですが、企業としての社会的存在意義を重んじるグループだと思います。

この本でも、資本主義を維持するためのキーワードは社会性や社会的観念、宇沢先生の言葉では“social point of view”だと言っています。

資本主義と社会性の関係を考えるには、経済学のさまざまな学説を振り返る必要があります。私は学生時代、経済学全般を熱心に勉強したわけではありませんので理解が間違っている点もあるかも知れませんが、この本の内容に沿ってみると、主流派と言われる一番大きな流れは「新古典派経済学」です。古典派のアダム・スミスの流れをひく「神の見えざる手で市場が均衡する」という概念で、その前提は「人は等しく経済合理性や利潤を追求するホモエコノミクスだ」ということです。

だから、社会という概念はなく、経済に関わる主体は一様なホモエコノミクス=個人なのです。乱暴に言えば、「公正」な配分という考えは前提にありません。個人がそれぞれ市場を通じて利潤を追求すると、神の見えざる手が働き最適な価格と数量が決まり、つまり均衡し、資源の「効率的」な配分ができるというものです。非常に効率的な仕組みです。

財産の私有制や市民革命で得た市民的な自由、人権を最大限尊重するという優れた面がありますが、その理論のベースがホモエコノミクスなので、社会や人間性といった概念は少し横に置かれている感じがします。「科学だからそれでいいじゃないか」という見方もあり、その大物がシカゴ学派のフリードマン教授です。彼の理論は、経済現象をきちんと説明・予測できればそれで良いというものです。

一方で、資本主義を考える上で本当にそれだけでいいのかという流れもあります。社会や人間性の存在も含めて資本主義を考え直すことは、決して資本主義そのものを否定するものではありません。

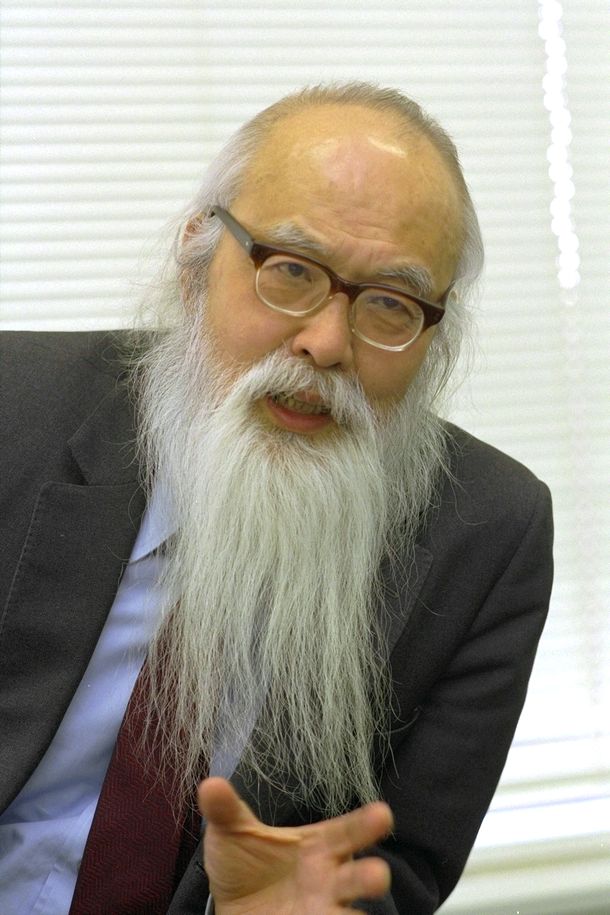

宇沢弘文さん

宇沢弘文さん先日、世界経済フォーラム(ダボス会議)の創始者、クラウス・シュワブさんのインタビュー記事を読みました(NIKKEI ASIAN REVIEW 2020年6月3日付 'Talentism' defines success in new capitalism, says Davos chief)。

イノベーションを意識して、タレンティズム(日本語では人材主義でしょうか)が大事であり、ニューキャピタリズムに入れなければならないということなのですが、エッセンスは“social market economics”、要するに「社会的市場制度」。シュワブさんも資本主義に社会性を入れなければならないと言っているのです。

シュワブさんが言う社会性とは、宇沢先生の社会的共通資本(“social common capital”“social overhead capital”)とほとんど同じ意味だと思います。宇沢先生は、一見経済とは関係ないように見える自然や生態系といった「自然環境」や、教育、医療など人間が制度を作り整えていく社会インフラのような「社会環境」も含めたmarket economicsを作らなければならないと言っています。今はESGやSDGsという世界的潮流がありますが、シュワブさんが言っていることは、まさに、宇沢先生が40年近く前に提唱された“social common capital”の思想概念であり、世界がようやく宇沢先生の考えに辿り着いたのだという思いを強くしました。

今の資本主義が抱える問題とは何でしょうか。それは格差の圧倒的な広がりだと思います。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください