2020年07月17日

内田樹は「日本辺境論」(新潮新書、2009年)で「辺境」としての日本の特色を論じたが、まさに荒海で大陸から隔てられた島国だからこそ、日本は「辺境」としての独自の国家を作っていったのだった。

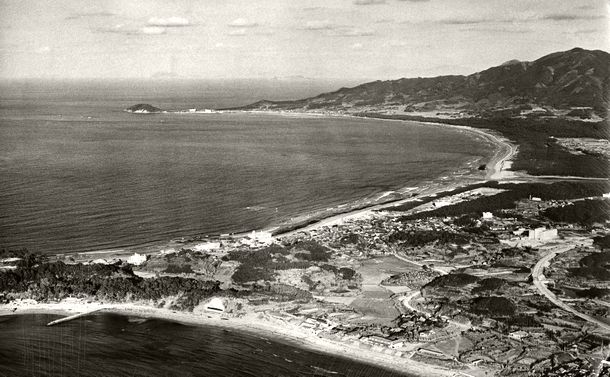

大陸と日本を隔てる玄界灘は南西から北東に向かって対馬海流が流れ、時として荒れ狂う荒海なのだ。日本の歴史上の最大の危機であった元寇(1274年~1281年)でも、玄界灘の荒海と台風によって日本は元による征服を免れたのだ。

玄界灘に面した海岸=1970年、福岡県

玄界灘に面した海岸=1970年、福岡県古代、最澄(天台宗の開祖であり、伝教大師として広く知られる)や空海(真言宗の開祖であり弘法大師として知られる)は命を賭けて玄界灘を渡り、中国から仏教を日本に持ち込んだ。当時の航海術から言って大陸への往来はまさに命がけのものだった。最澄、空海が活躍する数十年前に来日した中国の高僧鑑真は、海賊や暴風雨に何度も阻まれ、視力を失うという苦難を経験している。

しかし、それにもかかわらず大陸と日本の交流は頻繁に行われ、日本は中国から多くのものを学んだ。日本に仏教が伝来したのは538年、百済の聖明王が欽明天皇に仏像や経典を伝えたという説が有力だとされている(伝来は552年という説もある)。

この時期、朝鮮半島の戦乱の為に、多くの百済の国民(渡来人)が日本に来ており、彼らから仏教、そして漢字も伝わってきた。それまで日本には、喋り言葉としての「大和言葉」は存在していたのだが、漢字が中国から伝わって初めて読み書きに必要な言語が成立したのだった。

ただ、中国語は輸入されず漢字を大和言葉によって読むようになっていった。「真名」と呼ばれた漢字と大和言葉が混ざる事によって翻訳語が作られ、さらにそれが「仮名」になっていく。つまり、この時代には、翻訳語によって中国語を日本語にしてしまうという作業が行われたのだ。そして、翻訳語を媒介として中国文明を日本化するという壮大なプロセスが始まる。

607年の遣隋使に続いて、630年から遣唐使が派遣され、中国文明の移入が積極的に行われた。しかし、894年に遣唐使が菅原道真の建議によって廃止され、平安時代(794~1185年)には日本独自の文化が、唐の影響を残しながら作られていった。

このように、外来のものを一度翻訳語に直し、それを次第に日本化していく方式を松岡正剛は「苗代」方式と呼んで次の様に述べている。

「日本の稲作でとくに注目すべきことは、一旦まいた種を『苗』にして、それを再び田植えで移し替えるという方式を取っている事でしょう」「日本の稲作は、つまり、ダイレクトに育てていないわけです。そのまま大きくしていかない。いったん苗代という仮の場所に種をまいて、ちょっと育て、その苗を田んぼに移し替えて、それから本格的に育てていくんです」

いわば、漢字の導入から苗代方式を作ったことで、創発が起こって仮名が生まれたということなのだ。(松岡正剛著、「誰も知らない世界と日本の間違い、自由と国家と資本主義」春秋社、2007年)

苗代方式、あるいは日本化という方式は、中国文明やヨーロッパ文明という巨大なものを日本に受け入れる時に使われた方式だった。全くフェーズの異なるものが入ってくるわけだから、まず「苗代」に入れて育ててみて、そこそこ日本化してしてから根付かせる。中国文明も中国語と共に丸々入れてしまわず、まず「苗代」で手直しや日本流の育て方を施してから、本格的に日本文化に馴染ませるという訳なのだ。日本と中国を翻訳語によってつなぎ、又は、翻訳語によって両立せるといううまい方法なのだ。

Princess_Anmitsu/Shutterstock.com

Princess_Anmitsu/Shutterstock.com

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください