2020年09月07日

2017年トランプ大統領が就任すると、選挙公約通りに貿易不均衡や知財窃盗などを理由に中国からの輸入の大部分に高率の制裁関税を課し、中国も報復関税を課し、「米中貿易戦争」が始まった。

当時、米国では中国経済とのデカップリング(分離、引き離し)が検討されていると報道された。第2次大戦後の冷戦時代、米欧日を中心とする西側自由主義諸国とソ連を中心とする東側共産主義諸国は別々の経済ブロックを作り対立した。今回は米国が中国との経済関係を縮小して中国経済を封じ込めようとするものだ。

米中経済の相互依存関係は深く、また両国経済を分離し、引き離すことは経済的に合理的でないため、デカップリングされることはないだろうと多くの人は見ていた。ところが予想に反し米国はデカップリングを着々と進め、日本も巻き込まれている。

米国のデカップリング戦略には法律の裏付けがある。それは2018年8月に超党派議員の賛成で成立した「米国国防権限法」だ。

同法は中国の軍備増強に対抗するため過去9年間で最大の国防予算を認めるだけでなく、中国に対するハイテク製品や技術の輸出を禁止すること、中国企業の米国企業の買収を制限すること、米国政府がファーウエイ、ZTEなど中国企業5社からの政府調達を禁止すること、サイバー防衛を強化することなどの法律を盛り込んだ総合的な「米中デカップリング法」だ。米国はこの法律に基づき次々とデカップリングのための具体策を打ち出している。

ホワイトハウスで行われた、中国との貿易合意署名式で演説するトランプ大統領=2020年1月15日、ワシントン

ホワイトハウスで行われた、中国との貿易合意署名式で演説するトランプ大統領=2020年1月15日、ワシントン当初、米中対立は経済分野で発生したが、2018年10月にはペンス副大統領が従来の米国の対中路線を転換する演説を行い、中国との冷戦を宣言し、世界をビックリさせた。

さらに2020年1月に発生した新型コロナウィルス問題に関し、中国が初期情報を隠したことが世界に大流行させた原因だとして、トランプ大統領は中国を強く非難し、米中対立はエスカレートしている。

今や学術分野におけるビザ発給制限、外交分野における総領事館の閉鎖、防衛分野における軍事演習やミサイル発射実験など全面的な対立に拡大している。最近の中国共産党に対する激しい批判は1950年代の赤狩りに似てきているとの見方もある。

米国の対中強硬姿勢は11月の大統領選挙の結果により変わることはないとの見方が多い。

ポンペオ国務長官は今年7月中国共産党を激しく非難し、自由主義の同盟・有志国は結束して中国に立ち向かうことを呼びかけた。

さらに8月には「クリーンネットワーク構想」を発表した。これは通信ネットワークにおけるデカップリング構想である。「クリーン」とは中国共産党の悪質な攻撃・侵入から米国の個人や企業の情報を守るため、(ダーティな)中国の製品、ソフト、サービスなどを使わないことを言い、通信ネットワークの通信キャリア、アプリストア、アプリ、クラウド、海底ケーブルのすべての分野から中国製品などを排除しようとするものだ。

既にファーウエイの他、バイトダンスのTikTok、テンセントのWeChatなどのアプリ、アリババ、百度などのクラウドベースが使用禁止されている。同盟国の政府と企業にも協力を呼び掛けており、国務省のホームページには、クリーンな通信企業として日本のNTT、KDDI、ソフトバンク、楽天が紹介されている。

米国のデカップリング戦略は全面的な米中対立の一環として位置付けられているので簡単には止まらないし、色々な分野に広がる可能性がある。

中国は1978年の鄧小平の改革開放路線以来、社会主義市場経済の考えのもと、外国の資本や技術を積極的に導入してきた。2001年のWTO(世界貿易機関)加盟を機に、輸出を拡大し、グローバリゼーションのメリットを活用して高度成長を成し遂げ、GDP(国内総生産)では日本を抜いて米国に次ぐ世界第2位の経済大国になっている。

しかし、中国は19世紀に列強に支配された悪夢もあり、建国以来デカップリングを覚悟している。外国からの製品や技術の供給を停止されても、存続できるような自給自足の経済エコシステムを作ってきている。最近も米国などからの要求にもかかわらず、国家資本主義を維持しており、国内市場の開放には消極的だ。

「科学技術振興法」を制定し、自主技術開発のため科学技術予算を増額し、「中国製造2025」により、半導体などの国産化を進めている。通信に関しては携帯電話のような第3世代では外国の技術や規格を導入していたが、スマホなどの第4世代では米欧の規格や標準とは別の中国独自のものを開発し、次世代の第5世代ではファーウエイが世界一の企業になり中国の規格・標準を世界標準にしようとしている。

デジタル分野では、「サイバーセキュリティ法」を制定し、国内にサーバー設置を義務付けたり、グーグルなど米国のプラットフォームを排除して、中国独自のプラットフォームとサイバー空間を作っている。さらに「国家情報法」により、全ての情報・データが国家に集まるシステムを作り上げている。

測位衛星システムでも米国のGPSに対抗する「北斗」衛星を35基打ち上げて、全地球をカバーするようになっている。中国製の5G通信システム、スマホにドローンや監視カメラを組み合わせたものをアジア・アフリカに供給して「デジタル一帯一路」を進め、サイバー空間での中国圏を作り上げつつある。デジタル分野では既に米国技術に頼らないデカップリングを進めている。

中国の国家目標は建国100年の2049年に「中華民族の栄光」を取り戻し、「強国」になることである。これは米国に並ぶか、米国より強くなることと受止められている。そのための戦略を予想してみる。

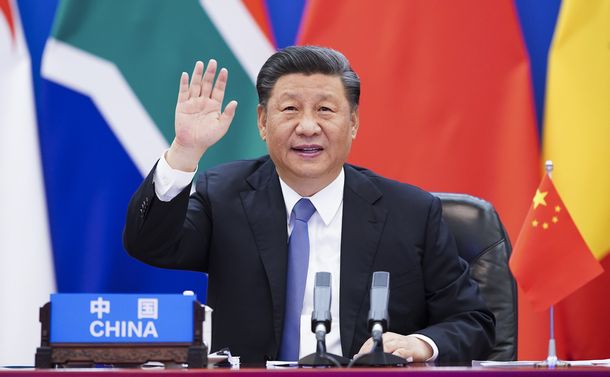

北京でアフリカ諸国の首脳とのオンライン会議に参加した習近平国家主席=2020年6月17日、新華社

北京でアフリカ諸国の首脳とのオンライン会議に参加した習近平国家主席=2020年6月17日、新華社 中国が経済、技術、軍事などで強くなることが基本だ。このため習近平国家主席は米国からのハイテク製品や技術を代替するための「自力更生」を強調している。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください