「何のための就職か」という問いを立て、自分と仕組みを見つめ直す

2020年09月19日

「論座」は8月、オンラインイベント「どうするコロナ時代のシューカツ・働き方――若者は何を望む? おとなはどう応える?」を催し、若い世代の論客と、論座筆者が意見を交わしました。出演者のひとりで、日本若者協議会に所属する古田亮太郎さん(慶應義塾大学1年)の論考をご紹介します。イベントの録画も公開していますので、ぜひご覧ください。イベントの概要を紹介した記事は、こちらからご覧いただけます。(編集部)

オンラインイベントで意見を述べる古田亮太郎さん

オンラインイベントで意見を述べる古田亮太郎さん「自分は何者なのか」

「何のために生きているのか」

就活をはじめ、将来を左右する勝負事を前にこれらの問いと向き合う者は、少なくないだろう。筆者である私自身、大学受験に向けて志望校を選ぶ際や出願のための志望理由を書く中で、正解のないこの問いにぶつかった。

そんな受験を乗り切り、ようやく夢のキャンパスライフ!のはずが、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて中止される入学式、新歓、対面授業。こんなキャンパスライフを想定していた大学1年生がどこにいただろうか。

少なくともワクチンが市場に出回るまであと1年は自粛生活が続く、という見方をする専門家もいる中、仮に来年の秋学期には本来の大学生活を送れたとして、終わればすぐに就活である。そして今、急速に景気が後退し、就職氷河期・超氷河期に続く第3の氷河期がやってこないかと心配されている。

とはいえ、ついこの間受験を経たばかりの大学1年生で既に本格的に就活を見据えている者は、自分も含めそう多くない印象がある。そんな私が就活について執筆するのはいくらかお門違いの気もするが、数年後に就活を控える個人として、日本若者協議会の一員としての声をここであげたい。

今後、「自分は何者なのか」「何のために生きているのか」そして「何のために就職するのか」という問いが持つ重要性は、さらに増していくだろう。

私たち若者は、コロナ時代の就活をどう捉えるべきか。

先述の通り、そもそも私が「自分は何者なのか」「何のために生きているのか」に本気で向き合ったのは、進路を決める高校生の時である。

当初は、将来自分の子を進学校に通わせられるくらい安定した生活を送るため、就職に良さそうな大学に行きたいと漠然と考えていた。というのは、自分を神奈川県内でも学費の高さで一、二を争う進学校に通わせてくれた家庭環境は、子どもの私にしてみれば当たり前に見えるが、世間的には簡単じゃないだろうというのが頭にあったからである。当たり前に見えていたのは、私立の小中高で12年間、同じ環境で過ごしてきたからこその平和ボケだと今では痛感している。

しかし、そんなぼんやりした志ではいけないと危機感を抱き、成功者と呼ばれる先人たちがどのような生き方をしているかを知るため、本を読み始めた。そこで目にとまったのが、「好きなことだけで生きていく」という言葉である。古くからの慣習に縛られて、本当にやりたいことを見失いがちな現代人に疑問を呈すこの言葉は、心地よい感覚すらもたらした。きっと、電車でふと見かけるくたびれたサラリーマンは、その「現代人」の典型だろう。そんな姿にはなりたくない。単純に、楽しさを追求する生き方に憧れを抱いた。

しかし、同時に違和感を覚えたのも事実である。なぜなら、この言葉を唱えるのも彼らが社会から認められる成果を残してきたからと捉えられるからである。つまり、「好きなことだけで生きていく」ためには、時にはやりたくないことも我慢してやらなくてはならないなどの苦難も伴うのではないかということである。電車でふと見かけたくたびれたサラリーマンも、まさにその苦難に立ち向かっている最中なのかもしれない。

収入も楽しさも同時に得られればそれに越したことはないが、現実はそう甘くない。収入という尺度で結果を残さないと楽しさを追求できないのではないか。そう考えると、これから何を目指して生きていけばいいかますます分からなくなった。

目指す方向がわからず迷走期に入った私は、考える材料を集めるため、とりあえず動くことにした。

その中で収穫だったのが、高校3年の終わりに初めて経験した地元・神奈川から大阪までのヒッチハイクである。具体的には、旅の途中で出会った方々と話す中で、大きな発見があった。それは、収入と精神的な豊かさは、必ずしも比例しないということである。

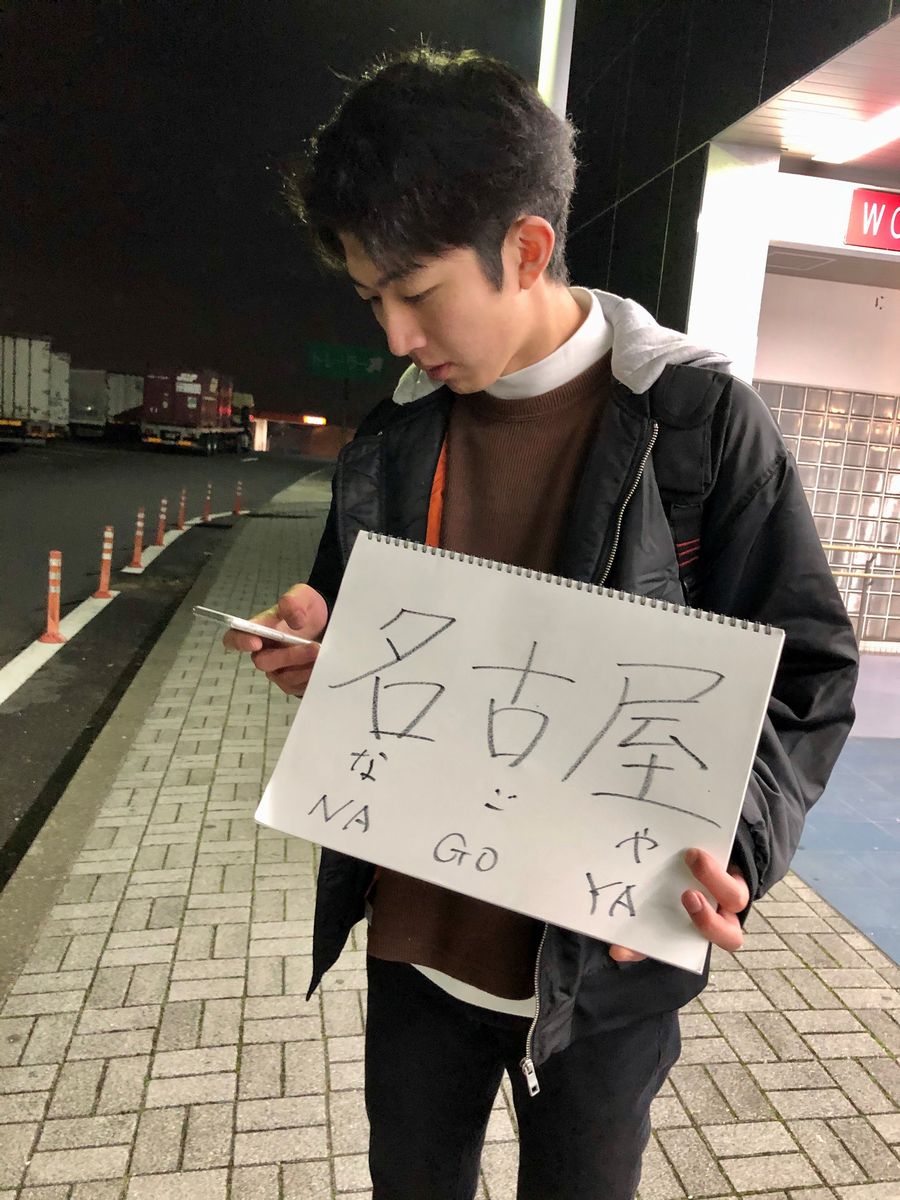

ヒッチハイクをする古田亮太郎さん=2020年1月、神奈川県海老名市の海老名サービスエリア。古田さん提供

ヒッチハイクをする古田亮太郎さん=2020年1月、神奈川県海老名市の海老名サービスエリア。古田さん提供たとえば、福岡県で居酒屋を営む30代の男女である。数人の従業員を抱えて店を切り盛りする彼らは、決してお金持ちではないものの、仲間を信じて懸命に働く日々は幸せだという。その上で、大工や食品販売の営業から水商売まで、様々な職から失敗と成功の両方を学んできたから今がある、と教えてくださった。そのほかにも、時価総額のような利益を表す数字より楽しさをベースに行動する人にたくさん出会うことができた。目先のお金稼ぎにとらわれることなく、夢を追いかけるその姿がどこか輝いて見えたのを今でも鮮明に覚えている。

この発見は、収入が豊かさに直結するとなんとなく考えていた私には衝撃であった。加えて、前章で述べた葛藤を消化する触媒にもなった。

収入が高いから、人気ランキングが高いからなどというわかりやすい数字で職を選ぶのも、1つの手段ではある。ただ、それらはあくまでも指標に過ぎず、労働を通して自己実現が達成されるかはまた別の話である。

大切なのは、「自分は何者なのか」や「何のために生きているのか」に向き合う中で行動を重ね、ヒントを見つけること。その中で見えてくる武器や弱点を材料に、「何のために就職するのか」を定義し、戦う土俵(就職先)を決めることではないか。行動は、大学の授業はもちろん、私でいうヒッチハイクなど選択の余地は無限にある。楽しさか収入かという二分法に囚われず、それも踏まえて各々が「私流」モノサシを確立するのである。

引き続き、行動と自問自答を重ねるなかでじっくりとモノサシを確立し、「何のために就職するのか」を定義していきたい。

今、日本では「メンバーシップ型」主流の雇用システムが見直され、「ジョブ型」への移行が注目されている。

その背景には、新卒で就職し、そこに勤め続けることを想定した「メンバーシップ型」の問題点として、就活が過熱して学業の妨げになることや、就職後のミスマッチが指摘されるようになったことがある。国際的にも労働生産性が低い現状を踏まえると、このような現行システムから、その職務にふさわしい人材を採用・配置する「ジョブ型」に速やかに移行するのは妥当といえる。

とはいえ、これから就活に臨む世代にとっては、これが従来の「楽」な環境が失われるピンチであることも忘れてはならない。なぜなら、「メンバーシップ型」には、ある分野に特化した専門性やスキルがなくても、将来的にそれを身につけるポテンシャルさえあれば採用される側面があったからである。

あらゆる課題が山積する今、すぐに移行が実現するとは考えにくいが、円滑な移行のための準備段階として、企業は若者にも配慮した仕組みを整えていくべきである。

ここでは、移行期に直面する1人の若者として、求める企業の姿を述べたい。とくに、学生と社会人をつなぐ架け橋的存在となっているインターンについてである。

8月3日の論座オンラインイベントのようす

8月3日の論座オンラインイベントのようすインターンの実施率・参加率は、年々増加傾向にある。

リクルートの就職白書2020によれば、新卒を採用している企業のうち、19年度にインターンを実施した企業は95%と多く、学生の参加率においても20年卒は前年度から6.3ポイント増の約62%に及んだ。また、同白書では企業が実施する目的についても紹介されており、「仕事を通じて、学生に自社を含め、業界・仕事の理解を促進させる」が88%と最も多く、採用や入社後の活躍促進が目的の企業が増加している。一方、学生の状況を見ると、参加した学生の約7割が参加企業または同業種に入社を予定している。以上から、企業が行うインターンには、採用の意味で一定程度の効果があると考えられる。

社会への長期的な影響を見据える場合、この現象をどう捉えるべきだろう。インターンに参加した期間を問わず、「業種」「仕事内容」を知ることができたという学生が6割を超えているのを踏まえると、「企業よし」「学生よし」なのかもしれない。しかし私は、「社会よし」は実現できていないと考える。なぜなら、インターン自体が、単なる職業体験になっているからである。

具体的に、詳しいプログラムの概要に目をむけると、よくわかる。調査によれば、内容で最も多かったのは「通常業務ではなく、別の課題やプロジェクト」であり、企業の実施期間・学生の参加期間はともに「1日」が最多であった。参加したインターンの良くないと思った点を自由回答で尋ねた同社の別の調査では、「インターンシップ用の内容という印象が強く、仕事の全体像まではわからなかった」という回答が見られた。

たった1日、しかも通常とは別の課題やプロジェクトに取り組んだところで、企業の実像が見えるはずがない。小学生を中心に職業体験を提供するキッザニアと変わらないのではないか。

このような虚像を若者に見せている限り、就職後のミスマッチは減るはずがないだろう。企業にも事情があるとはいえ、段階的に「ジョブ型」へ移行するのであれば、そのフェーズに止まっている場合ではない。むしろ、働く経験を通して専門性を磨ける環境が早く構築されるべきである。

実際に、ソフトバンクでは、働く経験を通して専門性を磨けるインターンを実施している。JOB-MATCHインターンといい、学生一人ひとりにスマートフォンやパソコンが貸与されるなど、社員とほぼ同レベルの環境が用意されているという。また、業務のコースはビジネスとエンジニアをあわせて20近くに分かれており、希望やスキルを踏まえて学生が配属される仕組みである。同社の人事採用部部長は、就職白書のインタビューのなかで、選考に進んだ学生の内定承諾率・入社後の活躍度合いは、ともに高いと答えている。

もちろん、「ジョブ型」への移行は、男尊女卑や上下関係などの文化も含めて社会全体として変わる必要があるため、簡単にはいかないだろう。しかし、それらの垣根を超え、自身で選択できる仕組みを望む若者は、私も含めそう少なくないのも確かである。

まずは、その足がかりとして、企業がインターンの仕組みから変えることで、より好きな仕事で生きる人で溢れる「社会よし」を実現させて欲しい。

論座が8月3日に催したオンラインイベント

論座が8月3日に催したオンラインイベント有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください