家電リサイクルは進まず、海底資源開発に注目

2020年10月28日

世界が目指す「脱炭素」。その先に来る「電気エネルギー社会」は、温室効果ガスを減らす半面、多種類の金属を大量消費する社会でもある。クリーンな太陽光発電は、石油・石炭発電に比べて銅や銀、スズ、アルミニウムを数倍も使う。急速に普及する電気自動車(EV)は銅、リチウム・コバルトなどのレアメタルを要求する。

問題は、これら金属資源の供給が将来にわたって持続するかどうかだ。地球の化石燃料の埋蔵量に限界(プラネタリー・バウンダリー)があるように、金属資源にも限界がある。

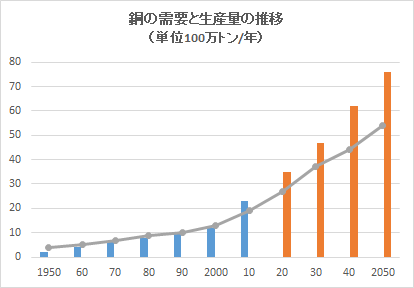

「電気エネルギー社会」の土台となる金属は銅である。銅は電気をよく通し加工しやすい。下の棒グラフは、銅のこれまでの需要(青)と、その将来予測(橙色)、折れ線グラフは生産量の推移を示している。

銅の需要は1950年代から少しずつ増えてきたが、2020年を境に急激に増えると予想されている。経済はデジタル化し、工場ではロボット化が進み、街中ではEVやハイブリッド車が増えていく。

電子化した車は、車内に張りめぐらす銅線(ワイヤーハーネス)が格段に多い。駆動するモーターは、磁力を生み出すために銅線を巻く。電子基板のパターンもほとんど銅で作られる。

これに対し、生産量の折れ線グラフは、鉱山から掘り出す銅(1次生産)とリサイクル利用(2次生産)の合計だが、20年以降は需要を満たせず、ギャップが広がっていく。

Flegere/Shutterstock.com

Flegere/Shutterstock.comまず1次生産の銅を見ていこう。

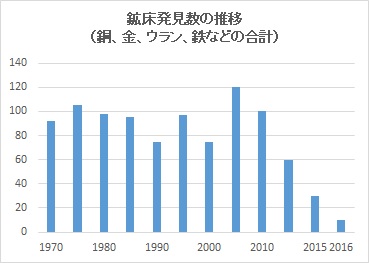

上のグラフは、1970年以降、世界で新発見された銅、金、鉄、ウランなどの鉱床の合計数を示す。このうち銅は約3割を占めるが、2005年以降、急速に減少している。

高品位の銅鉱床はほぼ掘り尽くして低品位のものが増加している。しかも鉱床は不便な高地やへき地に移り、環境汚染の評価基準も厳しくなっている。このため発見コストは3倍に上昇しているという。

東京大学の浦辺徹郎名誉教授は、「1990年以降、世界の銅の1次生産の伸び率は平均年4%で、石油・天然ガス生産量の伸び率(1.1%)の4倍も高かった。この生産が続けば、2030年ごろには1次生産量はピークをうって減少に向かう」と指摘する。

それなら2次生産(リサイクル利用)を増やせばよいではないか、という見方がある。例えばパソコン1台には平均して銅81.6g、銀0.84g、金0.3gが含まれ、家電製品は「都市鉱山」として期待される。

しかし、小型家電の多くは家庭ゴミとして焼却・埋め立て処分され、リサイクル率はわずか15%(日本)に過ぎない。車のリサイクル率は98%(同)と高いが、手作業に頼るためコストがかかるのがネックだ。

結局、1次、2次生産を合わせても世界の今後の需要増は賄えず、「脱炭素」の前提である「銅の供給拡大」が崩れる懸念がある。「脱炭素」という光の部分だけ議論していると、金属資源の枯渇という陰の部分に気が付かない。

銅以外にも、電気エネルギー社会で使われる主要金属の種類は増加の一途である。

1800年代は銅、鉄、鉛、マンガン、スズなど8種類だったが、産業革命後の1900年代にはチタン、ニッケル、アルミニウムなどが加わって20種類に、2000年代にはハイテク化に伴ってリチウムはじめレアメタルを含む36種類に増えた。

中でもEV価格の約3分の1を占めるリチウムイオン電池は、リチウムの他にコバルト、ニッケル、グラファイトなどのレアメタルを使う。モーターにはジスプロシウム、ジジムが欠かせない。

ハイブリッド車では、排ガス浄化装置に白金、ロジウム、パラジウムを触媒として使う。太陽光発電では光発電セルに大量の銀が必要で、工業用需要の6分の1を占めている。

このように「脱炭素」は多種類かつ大量の金属を必要とする。金属資源を必要なだけ無制限に使えると思っていると、落とし穴にはまる。

こうした情勢の中で、なりふり構わず世界で銅など金属資源の権益取得に力を入れているのが中国だ。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください