根底にある規制の構造と、その課題

2020年11月23日

携帯通話料の値下げ議論は、今から5年ほど前の2015年9月11日に当時の安倍首相が経済財政諮問会議の席上で「携帯電話の家計の負担軽減は大きな課題だ」と発言し、これを高市早苗総務大臣が「年内に料金低廉化の具体策をまとめる」と引き取ったのが始まりである。

総務省はこの問題に関する研究会を開催して報告をまとめるという、いわば伝統的に日本の官僚が行う対応をしたが、その結果として出た端末販売の適正化、ドコモなど携帯電話回線事業者(MNO)からネットワークを借りる仮想移動体通信事業者(MVNO:俗に言う格安スマホ)の参入促進、総務省から携帯事業者への料金低廉化の正式要請といった成果は、官僚や企業などの専門家にとってはともかく、ふつうの消費者など一般の人には分かりにくく、竜頭蛇尾に終わった感があった。

続いて、第二次安倍政権発足以来ずっと任に就いていた菅義偉官房長官が、2018年8月21日に札幌の講演先で「携帯電話料金は今より4割下げる余地がある」という趣旨の発言をし、大手携帯電話会社が多額の利益を上げていることに触れ「競争が働いていないといわざるを得ない」と問題視したことで第二幕が始まった。

この時、その実行力が知られ元総務大臣として総務省の所管分野に詳しい菅官房長官の動きに、携帯電話料金の抜本的な値下げを期待した向きもあったであろう。しかし、実際には、この時も大幅値下げなどインパクトの大きい成果は達成できず、菅氏は報道によれば当時「総務省はなめられてるんじゃねえか」と発言したと伝わる。菅氏が今回この話を蒸し返すのは、政治家として自然であり、予期された反応といえる。

衆院本会議で首相指名を受ける菅義偉・自民党総裁=2020年9月16日、国会内

衆院本会議で首相指名を受ける菅義偉・自民党総裁=2020年9月16日、国会内今年9月の菅政権発足以来、政権の目玉案件の一つとして菅首相や武田総務大臣など、政府の主要関係者から料金の大幅値下げに向けた発言が相次ぎ、メディアにより大きく取り上げられた。これまで菅政権が発してきた様々な政策の発信は具体性の高いものが多いが、規制分野では携帯通話料の値下げが際立っている。

本稿は、通話料が高いかどうか、下がらない理由はなにか、官邸主導の値下げが起きる理由、そして今後何が必要なのかを論じる。

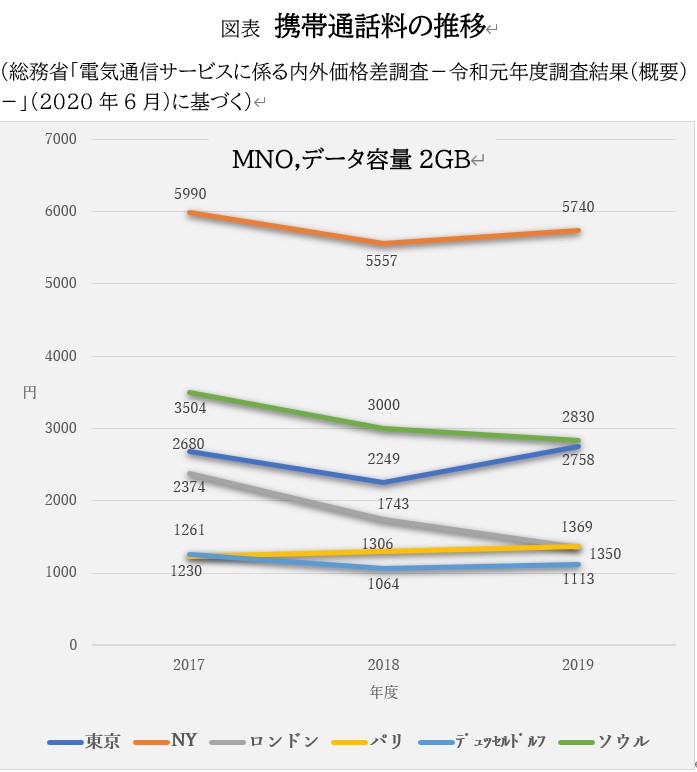

携帯電話は、固定通信のブロードバンドと並んで重要な通信サービスだが、その料金は規制されておらず、他の物品サービスと同じように価格は自由に設定される。日本の携帯電話料金は大変複雑で、妥当なものかどうか素人には分かりづらい。料金比較は、立場によって差があるが、批判を受けることを前提に精査されて発表されたと思われる総務省の内外価格差調査においてはだいたい欧州の2倍程度、ニューヨークとソウルが東京より高いという結果が出ている。この20年の日本におけるデフレと物価下落の影響、家計の平均収入の低迷と諸外国の着実な経済と家計収入の向上を考えれば、携帯通話料が目立って高いことは事実だろう(図表)。

携帯通話料の推移(MNO)(総務省「電気通信サービスに係る内外価格差調査-令和元年度調査結果(概要)-」(2020年6月)に基づく)

携帯通話料の推移(MNO)(総務省「電気通信サービスに係る内外価格差調査-令和元年度調査結果(概要)-」(2020年6月)に基づく)

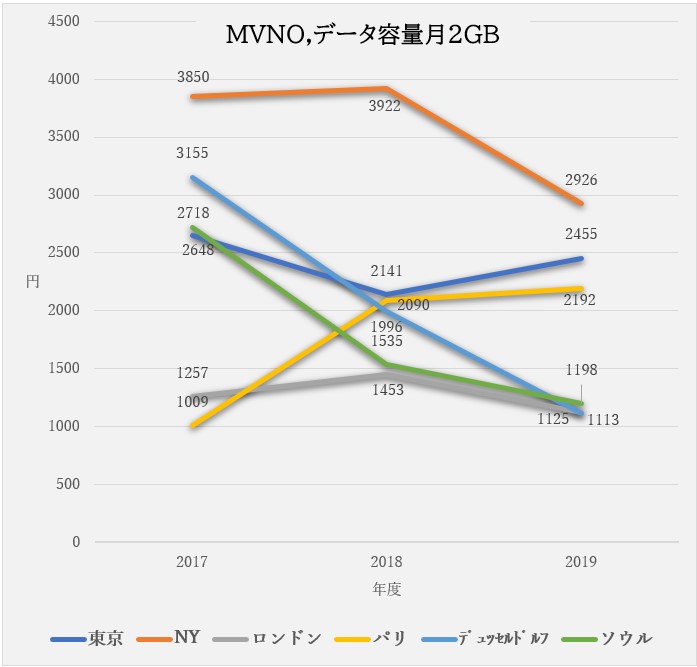

携帯通話料の推移(MVNO)(総務省「電気通信サービスに係る内外価格差調査-令和元年度調査結果(概要)-」(2020年6月)に基づく)

携帯通話料の推移(MVNO)(総務省「電気通信サービスに係る内外価格差調査-令和元年度調査結果(概要)-」(2020年6月)に基づく)これに対し、業界関係メディアのライターなどは、日本の現在の携帯電話サービスの品質の高さを絶賛して高いことの理由として挙げている。しかし、この業界にはかつて要らない高機能を大量に搭載した高機能携帯電話端末(ガラパゴス携帯:ガラケー)を世界中に売り込んで国際競争に完全に失敗し、自滅した過去がある。

筆者は英国に数年間滞在したことがあるが、その経験から出た実感を言えば、英国と比べた場合、日本には「金持ち用」の携帯電話しかないが、英国には「金持ち用」と「貧乏人用」の携帯電話があるというものである。

確かに、年収が安定し携帯通話料など気にする必要が無く、ほどほど若くて元気があり細かい事もでき、電話機などについてもある程度の知識もあるという人であれば、日本のようにある程度の金額を払ってでも最新の携帯サービスを受けられる方が良いという考え方は可能である。また、携帯が全国どこでも、例えばハイキング先の山などでも自由に使えて、そこで撮った写真を直ちにSNSでアップロードして友人とシェアするなど出来れば、生活もより豊かで快適であろう。

しかし他方で、世の中には、収入が安定せず毎月の支出を如何に切り詰められるか常に考えている人、高齢や障害などで体力もそれほど無く細かいことがなかなかできない人、電話機など複雑でとても分からないという人もいる。こういう人にとっては、それほど高度なことが出来なくても良いから、スーパーに行くなど日々の生活や家族との会話、ちょっとした友人との会話などで使えれば十分という人もいる。

日本の携帯電話は、前者の人には良いサービスを提供しており、そのサービスは英国よりも良いかもしれない。しかし、後者の人に対するサービスは、劣悪であり、高齢者の多くなど知識のあまり無い人達に対しては、搾取という言葉を使いたくなるようなサービスを提供している場合がある。

携帯通話料には、下がらない構造的な要因がある。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください