RCEP署名、TPP参加に積極姿勢、輸出管理法施行……対外活動を活発化する中国

2020年12月13日

次期大統領の確定待ちという米国の政治的空白を狙って、中国が対外活動を活発化させている。

11月15日に日本を含む15ヵ国でRCEP(地域的な包括的経済連携)に署名、同月20日には習近平国家主席がTPP(環太平洋経済連携協定)参加に前向きな姿勢を示すなど、保護主義的な行動が目立った米トランプ大統領へ当てつけるかのように、自由貿易の推進役をアピールしている。

さらに、12月1日には「輸出管理法」を施行した。これが、米国が中国を念頭に置いて強化する輸出規制への対抗措置であることは、誰の目から見ても明らかであろう。

RCEPに署名する梶山弘志経済産業相(右)と、同席する菅義偉首相(左)=2020年11月15日午後1時54分、官邸、内閣広報室提供撮影

RCEPに署名する梶山弘志経済産業相(右)と、同席する菅義偉首相(左)=2020年11月15日午後1時54分、官邸、内閣広報室提供撮影まず、RCEPであるが、当初は、日本が参加する意義として、関税の引き下げによる輸出の促進だけでなく、中国を一定のルールに基づく枠組みに参加させることで、技術移転の強要や知的財産権侵害、国有企業優遇による差別的な競争環境といった中国進出における懸念材料を多少なりとも改善できるのではないか、という期待があったと思う。

その実現をより確実にするため、豪州やインドとの連携によって中国に圧力をかけるという目論見だったとみられるが、今回の署名ではインドが離脱。力不足となった感は否めない。

ただ、それでも、署名された協定書には投資に関して「特定措置の履行要求の禁止」が明記され、技術移転要求やロイヤリティ規制に睨みを利かせたほか、知的財産についても、その権利の取得や行使について規定し、悪意の商標登録を制限するなど、ある程度の成果が期待できそうな条項が盛り込まれたのも事実である。

日本にとって、RCEPは中国および韓国と締結する初めての経済連携協定である。両国との間の関税引き下げにより、直接的なメリットが得られるだけでなく、既に中国とFTAを結んでいる韓国との中国市場を巡る競争においても、環境が改善される。特に自動車関連分野において、その恩恵への期待は大きい。

ただ、関税撤廃が10年以上先になるものも少なくない。なによりも、インドという中国に対する最大の牽制(けんせい)役を欠いたことで、RCEPにおいて中国が圧倒的な存在になったことは、明らかな目算違いであろう。

中国にとっては、自らが中心となってまとめた初めての大型自由貿易協定となる。保護主義の代名詞となったトランプ政権のうちに、RCEPという成果を掲げて世界の自由貿易の旗手として名乗りを上げるとともに、米国抜きの経済圏を確立するための第一歩として、非常に大きな成果を挙げたことになる。

その余勢を駆って参加を表明したTPPは、中国にとってハードルが高いだろう。関税撤廃率だけをとってみても、RCEPは品目数ベースで91%、日本から中国への輸出に限れば86%にとどまり、TPPの95%はそれらを大きく上回る。

そのほか、TPPには、RCEPで取り扱われなかった国有企業に関する規定がある。現在は、国有企業の存在が大きいベトナムやマレーシアなどに優遇措置が適用されており、中国も同様の措置を求める可能性はあるが、経済規模の大きい中国に優遇措置を認めると、公正・公平な自由貿易を促進するというTPP本来の趣旨が薄れてしまうため、望ましい選択ではない。将来的に米国の復帰を求めるのであればなおさらであり、日本を中心とする現在の参加国がハードルを下げてまで中国の参加を促すとは考え難い。

中国が施行した「輸出管理法」は、先端技術や戦略物資の輸出管理を強化する法律であり、対象に指定された品目は、安全保障上の理由などによって特定の国への輸出を差し止められるようになる。今のところ、暗号通信に関する製品や技術が対象リストに挙げられた程度であるが、日本企業の間では、今後、対象がレアアースなどにも広がるかどうかに関心が集まっている。

中国が輸出管理法を導入した真の目的は、いよいよ本格運用が始まる米国輸出管理改革法(ECRA、2018年成立)への対抗だとの見方が専らである。この米国法は、もともと安全保障上の観点から、軍事転用が可能な品目に限って輸出規制していたものを、対象範囲を先端技術や防衛産業の基盤技術に拡大したものであり、事実上の技術流出防止策である。対象は中国に限らないが、中国を念頭に置いたものであることは疑う余地もない。

要するに、勝算不明のTPP参加表明にしても、対象リスト未整備の輸出管理法にしても、米国に政治的な空白が生じる今のタイミングが重要だったことは明らかである。その意味で、まずは米国を牽制することに主眼が置かれていると言えその実効性は今後の中国の取り組み次第であり、来るべき米中摩擦再開への備えという側面があるとみておくべきだろう。

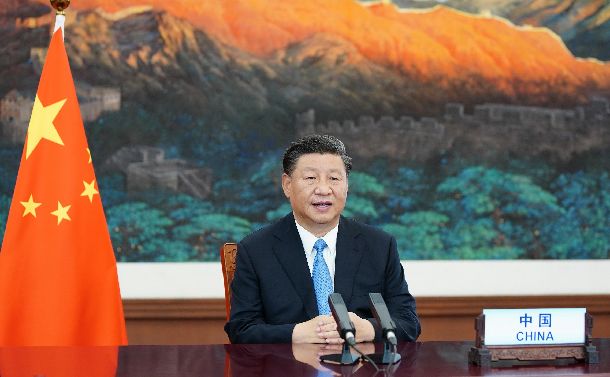

2020年9月22日、国連総会でビデオ映像による一般演説を行う中国の習近平国家主席=新華社

2020年9月22日、国連総会でビデオ映像による一般演説を行う中国の習近平国家主席=新華社 中国は、内政面でも、米中摩擦の長期化に備えた動きを見せている。10月に開催された重要政策を決める五中全会(中央委員会第5回全体会議)では、2035年までの中長期目標や次期5カ年計画(2021~25年)について議論された。そのうち経済に関する中長期目標として掲げられたのが2035年までの所得倍増であり、1人当たりGDPを現在の約1万ドルから15年で2万ドル程度まで引き上げることである。

この目標は、今年までの「10年間で倍増」と比べると、年間の平均成長率が7.2%から4.7%に低下するため、コロナ前の6%台に照らしても無難なように見える。ただ、実現のためには「中所得国の罠」を超えて成長を続ける必要があり、産業構造の高度化や国際競争に耐え得るため技術力の底上げが求められる。

その一方で、コロナ感染拡大による国際的な人材交流の停滞に加え、先述のような米国の中国に対する技術移転の制限強化が、中国の技術開発を遅らせ輸出競争力を低下させかねない。そのため、中国は経済成長のエンジンを、輸出と投資の「国際循環」に、個人消費と投資の「国内循環」を加えた「双循環」とすることで、外部環境に左右されにくい推進力を得るとともに、技術開発の内製化、ないしは米国以外の国との連携によって技術力の向上を図り、持続的な成長力を確保する方針を打ち出している。こうした動きは、米国との対立激化が長期に渡ることを想定したものと言えよう。

米国の中国に対する姿勢が、バイデン政権になっても厳しいまま変わらないことは、恐らく中国の見立て通りであろう。米国内の世論はここ数年で中国への警戒感を強めており、それを反映する議会も共和党、民主党を問わず中国警戒派が多数を占めている。政権政党が共和党から民主党に移ったところで、中国に対する米国の姿勢が変わる要素は見当たらない。

さらに、民主党支持層は人権問題を重視する傾向があり、香港やウイグルなどの現状は受け入れ難いものがある。かといって、中国が既定路線であるはずの香港の吸収をあきらめる可能性は限りなくゼロに近い。経済の観点から見ても、中国が無事に中所得国の罠を抜ければ、米国は今後10年のうちにも中国にGDP世界一の座を奪われることになる。

そう考えると、米国民の中国への警戒感は、強まることはあっても弱まることはなく、米中の激しい対立は今後も長期間続くとみておくべきであろう。

ただ、米国の中国との向き合い方は、トランプ大統領の「米国vs中国」という一対一の交渉から、同盟国との連携による「包囲網」に変わる。そのことは、中国にとって駆け引きが複雑になる面はあるにせよ、予測不能で強硬一本槍のトランプ大統領だけを相手にする場合に比べ、合理的な交渉の可能性があるという点はメリットであろう。さらに、環境政策など協調できる分野もあり、それをテコに交渉の余地を作り出せるかもしれない点も、中国にとっては好材料となる。

なお、中国が参加表明したTPPに関しては、バイデン政権は民主党政権であり、通商政策よりも国内の雇用問題を優先せざるを得ない。さらに言えば、雇用問題の背景に自由貿易があるという見方にも配慮する必要がある。

そもそも米国にとって、TPPを離脱したことによるデメリット、例えば日本に農産品を輸出する際の関税の問題は、今年1月に発効した日米貿易協定によって概ね解決しており、カナダやメキシコとは今年7月、NAFTAに代わるUSMCA(米国・メキシコ・カナダ協定)が発効しているため、急ぐ必要はない。中国は、TPP参加のハードルが低い米国復帰前を狙い目とみて参加表明をしたという指摘もあるが、その見立てを裏付けるような状況である。

米デラウェア州で7日、大統領選での勝利を祝うバイデン次期大統領(中央右)とハリス次期副大統領(中央左)=2020年11月8日、ロイター

米デラウェア州で7日、大統領選での勝利を祝うバイデン次期大統領(中央右)とハリス次期副大統領(中央左)=2020年11月8日、ロイター そんな中国に、菅義偉政権はどう向き合うのか。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください