デジタル・ガバメントのカギを握るマイナポータルの活用

2020年12月27日

デジタル・ガバメント、デジタル庁の創設など、菅政権の下でデジタル社会への対応が進みつつある。重要なのは、行政のデジタル化は「手段」であり、便利な手段を活用してどのような「政策」を構築するかということである。この原点を忘れてはならない。

マイナンバー制度が大きく変わろうとしている。きっかけは新型コロナ問題で、国民全員に配る特別定額給付金の支給遅延をきっかけに、マイナンバーの問題点があぶりだされたことだ。

デジタル・ガバメントを標榜しマイナンバー制度の導入などを進めてきたわが国だが、その内実は、ばらばらの設計や縦割りの組織などで、緊急時には役に立たないことが国民の目にも判明した。

急遽6月に菅官房長官の下「マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤抜本改善ワーキンググループ」(以下、ワーキング)が立ち上がり、筆者もメンバーとして参加した。月一回程度の議論を経て、2020年12月11日に「報告書」と新たな「工程表」を了解し、21日の閣僚会議で正式決定された(こちら参照)。

なぜコロナ禍でマイナンバーが使われなかったのか。その理由は、マイナンバーを活用できる範囲が「税」「社会保障」「災害」の3分野に限定されており、予算措置だけで対応されたコロナ給付金(特別定額給付金)はその範疇に入らなかった(利用事務に該当しなかった)ということである。

3分野に限定されたのは、国民のプライバシーへの懸念などで活用範囲をしぼらざるを得なかったからだ。給付金については、今後法律改正を経て活用できるようにするようだが、活用範囲は限定するという政府の方針は変わらない。

特別定額給付金の申請書の発送作業をする市職員たち。職員同士が対面にならないよう配置されていた=2020年5月7日、岐阜県中津川市

特別定額給付金の申請書の発送作業をする市職員たち。職員同士が対面にならないよう配置されていた=2020年5月7日、岐阜県中津川市もう一つ、カードによるオンライン申請がなぜ機能しなかったのだろうか。これは申請と住民基本台帳との突合に手間がかかったため、と説明されている。

また本人の受取口座の確認に手間取ったこともあげられる。申請に記載された口座の実在確認ができず、誤入力の場合には個別連絡となった。住民基本台帳は漢字、銀行の振込先名義はカタカナなので、機械的な突合は難しいという事情もあった。

ワーキングでは、デジタル・ガバメントの構築に向けて様々な課題を総ざらいし、問題点の指摘や今後の課題などを「報告書」にまとめ、「工程表」も新たに作成した。それに基づき来年以降必要な法律改正を行うこととなった。

以下、ワーキングで筆者が主に担当した「マイナポータル」に的を絞って書いてみたい。

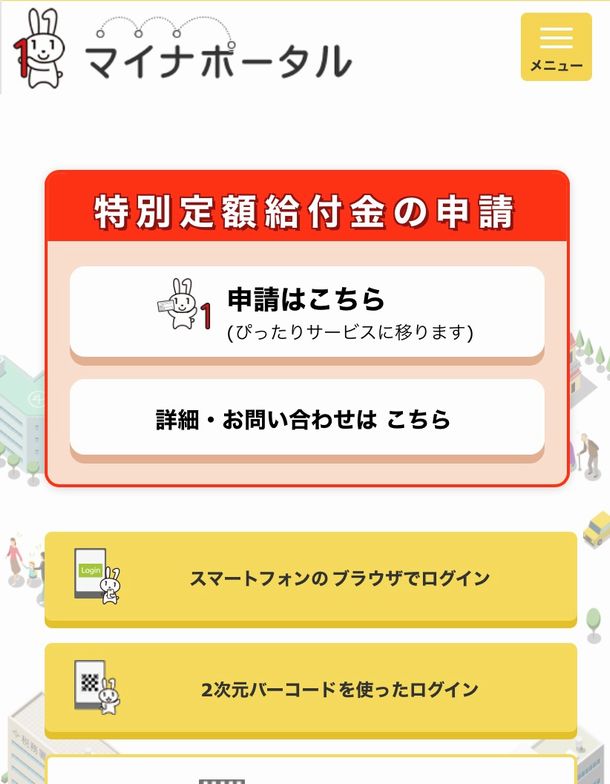

マイナポータルのトップ画面。10万円給付の選択メニューがめだつ位置に=2020年5月1日

マイナポータルのトップ画面。10万円給付の選択メニューがめだつ位置に=2020年5月1日マイナポータルは、国民一人一人に設けられたWebサイトで、マイナンバーカードをリーダーに読み込ませてチップに内蔵された公的個人認証機能で本人確認して活用する。

自らの特定個人情報の確認や、行政(「官」)からのさまざまなお知らせを受け取ることができるのだが、番号そのものを使うわけではないので、マイナンバーのような厳しい使途制限から解放される。この点が重要である。

とりわけ、民間送達サービス機能を通じて、API(アプリケーション・プログラム・インターフェース)連携をすれば、民間事業者の様々なWebサイトとつながり、様々な情報の取得や行政への提出等を、オンラインで容易かつ確実に行うことが可能になる。

つまりマイナポータルは、「国民」「政府」「民間」をつなぐ「情報ハブ」である。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください