補助金事業で行政の責任を問う

2021年03月26日

2020年夏以降、厚労省の専門家会議はキッズラインを舞台に発生したわいせつ事件への対応を議論してきた。その対策等がほぼ確定していた2020年12月末。関係者にとって寝耳に水の不祥事が再び判明する。2021年1月29日の内閣府による補助金返還勧告につながる、シッターの届出未確認問題である。

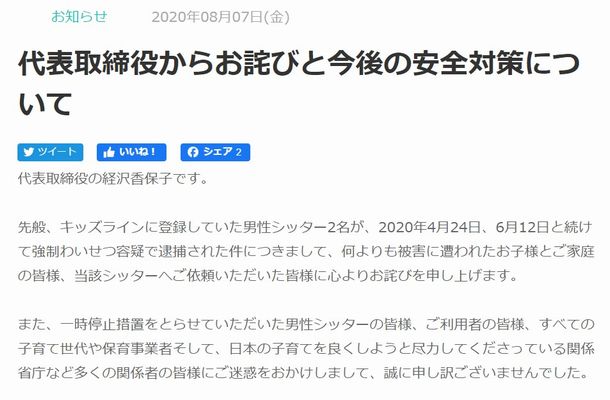

時計の針を戻そう。2020年7月末、ようやくキッズラインは社長による被害者家族への謝罪に動いた。5月末から2か月以上の沈黙を破り、経沢香保子社長は8月7日にわいせつ事件について自社ホームページでお詫び文を掲載したほか、Business Insider Japanと私のオンライン取材を含むメディアの取材にも応じた。

キッズラインのホームページから

キッズラインのホームページからこれで一連の問題は一段落したように見えた。しかし、まさにそのころ、キッズライン社内では、新たな疑惑が立ち上がっていた。

後に明らかになるとおり、キッズラインは4年半以上にわたり、登録シッター達が児童福祉法上シッター個人に義務付けられている都道府県等への届出をしているかどうかを確認しないまま、届出対象である7歳未満のシッティングをマッチングしていた。

後の取材でも、少なくとも7月ごろから社内でも問題は認識されていたことが確認できているが、8月7日に出したお詫び文の中で、経沢社長はシッターの自治体への届出については「弊社登録のサポーター全員が、訪問型保育者として、都道府県自治体への登録をしている」としていた。

その直後である8月13日、自治体から、設置届を提出していないにも関わらずキッズラインに登録されているシッターがいることを指摘されたという。この件についてキッズラインが厚労省と内閣府に報告したのは4か月以上も経過した12月下旬であった。

報告した際の省庁の反応が思った以上に厳しかったのか、キッズラインは確認ができていないシッターの予約を即日で停止し、12月28日にお知らせを掲載した。その前後、予約混乱で再び私のもとにはシッターたちから困惑したメッセージが届いていたが、当の社長は楽しげにVoicyという音声配信メディアで「仮装銀座高級クラブ『かほこ

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください