「デジタル円」の導入、秒読みに

2021年04月12日

最近、新聞各紙の経済面に、小さいけれど、通貨史に残るかもしれない重要な記事が載った。日本銀行がデジタル通貨(デジタル円)の実証実験を始めた、という発表記事だ。つい2年前まで日銀は「中央銀行デジタル通貨」(CBDC)にそれほど関心を寄せてはいなかった。それがここにきて急速にアクセルを吹かし始めたのはなぜなのか。日銀だけでなく、米欧中央銀行も開発競争に乗り出している。底流にあるのは、通貨覇権をめぐる当局者たちのせめぎ合いの構図だ。

日銀は4月5日、CBDC運用の実証実験を始めたと発表した。東京・日本橋本石町にある日銀本店内のコンピューター上に、仮想の取引環境を作り、送金などの基本的な金融取引が技術的に問題なくできるかどうかをテストする。偽造をいかに防ぐか、オフラインの状態でも利用可能か、などを検証するという。

「デジタル円」は日本銀行のパワーを増強するだろうか=2019年9月、東京・中央区の日本銀行本館

「デジタル円」は日本銀行のパワーを増強するだろうか=2019年9月、東京・中央区の日本銀行本館 現金信仰が根強い日本では、CBDCへのニーズが高まっているという話は聞かない。もちろん、コロナ禍のもとで、多くの人の手がふれる硬貨や紙幣が嫌がられ、キャッシュレス決済が増えているという事情はたしかにある。ただ、それもクレジットカードやペイペイなどのスマホ決済アプリ、スイカなどの電子マネーなど、現在ある民間サービスで事足りている。わざわざ高いコストをかけてCBDCを開発する必要などなさそうだ。とすれば「デジタル円」の実証実験はかなり遠い未来をにらんだ取り組みか。

「いや、そんなことはありません。CBDCの進展はかなり早まっています。日銀が本格導入するのも、そう遠くない将来と考えておいたほうがいい」

そう話すのは日銀出身の中島真志・麗沢大教授だ。『仮想通貨vs.中央銀行「デジタル通貨」の次なる覇者』(新潮社)の著書がある専門家である。

CBDCをすでに実用化した国も登場している。昨秋、カンボジアとバハマの中銀が、今年3月末には東カリブ中銀が本格的に導入した。来年にかけて中国とスウェーデンの中銀が導入する方針を表明している。導入国は今後も着々と増えていきそうだ

こうした現状と、先行している中銀が検討から導入までにかかった年月から推測すると、「日銀などの主要中銀も4~5年のうちには導入する可能性が高い」と中島教授は話す。

主要中銀がにわかにCBDCに前向きになったのは昨年あたりからだろうか。欧州中央銀行(ECB)のラガルド総裁は3月31日、ブルームバーグテレビジョンのインタビューで、ECBのデジタル通貨プロジェクトにこの夏ゴーサインを出せれば2020年代半ばごろには発行できる可能性がある、との見通しを明らかにした。「私の現実的な見解では、すべてのプロセスは今から4年、あるいはもう少し長くかかるだろう」とも語った。

日銀は導入目標時期を明らかにしていない。ただ今月、実証実験に取りかかったということから考えると、ECBと似たり寄ったりのスケジュール感をもっていることがうかがえる。

にわかに各国中銀がデジタル通貨導入に動き始めたのはどうしてか。最大の要因は技術革新である。代表的な仮想通貨(暗号資産)であるビットコインの実用化を可能にした「ブロックチェーン」という技術の開発が起点となった。これはデータ管理の新しいアイデアで、取引記録がネットワーク上の複数のコンピューターで共有される仕組みのことだ。日本語では「分散台帳技術」とも言う。これによってデジタル通貨を偽造したり、二重使用されたりすることを防ぐことが可能になった。

科学技術の歴史に詳しい神里達博・千葉大教授によると、従来、お金の歴史は物々交換からやがて貨幣へと進化したと考えられてきたが実はそうでもなかったと最近は考えられているそうだ。物々交換は価値の判断基準が難しく、信頼関係がないとできない。だからむしろ広く活用されたのは「帳簿」だったらしい。

コインのような貨幣が一般化されるよりはるか前から帳簿はあった。古代バビロニア(紀元前2000~紀元前1500年)の遺跡から発見された粘土板には「誰々は誰々にこれだけの貸しがある」と記されていたという。通貨の起源は、実は「帳簿上の記号」だったとも言える。「分散台帳」というブロックチェーン技術によって実現したデジタル通貨は、まさにその延長線上にある。(神里達博著『ブロックチェーンという世界革命』河出書房新社)

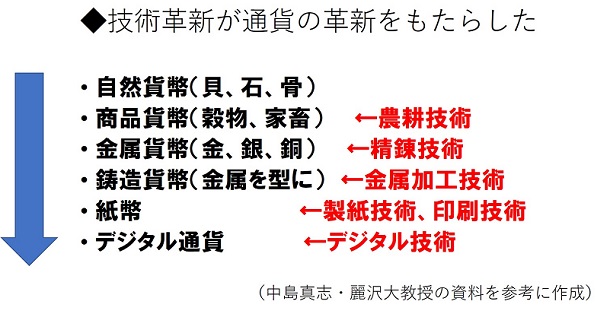

そして、貨幣は歴史の節目節目での技術革新によって変貌してきた、と中島氏は指摘する。貝や石による取引が、農業技術によって穀物による取引となる。さらに精錬技術が生まれ、金や銀、銅を貨幣として使用するようになる。やがて金属を型にはめてコインを作れるようになり、製紙技術、印刷技術の誕生で1千年ほど前に、中国で紙幣が誕生した。そしていま、デジタル技術が新たな通貨を生み出そうとしている。「私たちはいま、デジタル技術の進化で迎えた千年に1度のおカネの変革期を目撃しているのかもしれません」と中島氏は言う。

もちろん革新技術だけでは、通貨のあり方を根本的に変えようという動機は生まれない。事実、2年ほど前まで、日米欧の中銀はどこもCBDCの導入にはかなり消極的だった。

その空気を一変させたのが米フェイスブックが2019年6月に公表したデジタル通貨「リブラ」構想である(その後、「ディエム」と名称を変更)。これはいわば、1民間企業が「世界通貨」を作る、と宣言するような巨大構想の発表だった。これを知った各国中銀は強い懸念を抱いたのではなかろうか。このまま手をこまぬいていれば、リブラなどの民間デジタル通貨が一気に普及し、世界的なインフラとなってしまうかもしれない。そうなれば各国中銀がデジタル通貨を発行する機会を失う。法定通貨は影響力をなくし、金融政策の効力が低下しかねない――と。

リブラ事業を担うフェイスブック子会社代表のデビッド・マーカス氏

リブラ事業を担うフェイスブック子会社代表のデビッド・マーカス氏 「中銀のなかの中銀」、国際決済銀行(BIS)はもともとCBDCについて「検討項目が多く、各国中銀は慎重に進めるべきだ」と言っていた。それなのにリブラ構想が公表されたあと、一転して「各国中銀は独自のデジタル通貨を発行する必要性あり」との見解を示すようになった。

2020年1月、BISは世界の6中銀とともにCBDCの共同研究会を設立。動きは次第に急になっていく。

中銀には「通貨を司るのは中銀の特権」という強烈なプライドがある。民間企業に、それもGAFAのようなITの巨人たちの発行する通貨に既成事実を作られ、取り返しがつかないことになる前に、デジタル通貨を中銀みずからの手で作ろう。そう考えを変えたのではないか。

日米欧の中銀を刺激したもう一つの動きは、中国人民銀行による「デジタル人民元」の開発が進み出したことだ。もしデジタル通貨で先進諸国が中国の後塵を拝すようなことがあれば、中国に通貨覇権を奪われかねない。ドル覇権を脅かされかねない米国をはじめ、日欧もそんな危機感を共有したのだろう。

実は中国がデジタル人民元の発行を急いだ背景も、中国のITの巨人たちによるデジタル決済の猛烈な普及だった。「アリペイ」や「ウィーチャットペイ」などのスマホ決済アプリだ。こうした民間のデジタル決済に情報が集中しすぎると、経済の動脈も、多くの個人情報も民間IT企業に握られかねない。いずれも安全保障上の重要な基盤である。中国政府はこれらをみずから支配しなければならないと考え、デジタル人民元の開発に乗り出したのだろう。

基軸通貨ドルを司っている米国のFRB(連邦準備制度理事会)は表向きはCBDCに慎重な物言いをしている。だが実はすでに、かなり積極的に導入準備に取りかかっているはずだ、と専門家は指摘する。

CBDCが導入されると、暮らしや世の中はどう変わるのか。たとえば現金を持ち歩かない人なら、いまだっている。キャッシュレスで買い物や飲食の支払いをするのはいまや日常の光景だ。それとどこがちがうのか。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください