成長幻想から脱皮し世界最先端の「超高齢社会」を目指せ

2021年05月21日

コロナ禍のもとで結婚や出産が減っているという。たびかさなる緊急事態宣言、ソーシャルディスタンスが当たり前の社会となれば、デートなど易々とできないし、まして結婚へのハードルはかなり高い。これでは少子化や人口減少にますます拍車がかからないだろうか。人口問題のプロフェッショナルである国立社会保障・人口問題研究所の林玲子・副所長とともに、コロナショックがもたらす人口動態への影響とその歴史的な意味について考えてみた。

北海道夕張市の閑散とした住宅街

北海道夕張市の閑散とした住宅街 昨年来、世界中で出生数が急減している。もちろん日本も例外ではない。厚生労働省の人口動態統計速報によると、今年2月の出生数は5万9789人で前年同月比10.3%減。妊娠届出数は2020年10月が7万4993件で、前年同月より6.6%減った。病院に何度も通って入院もしなければならない出産に不安を感じ、不本意ながらもあきらめたカップルも少なくなかったのだろう。さらにパンデミックの終息が見通せないなかで、今も妊娠をためらっているカップルも少なくないだろうから、出生数への影響はしばらく続くかもしれない。

コロナ禍のもとでは恋愛や結婚も以前よりはるかにチャンスが少なくなっている。結婚を控える傾向は如実にデータに表れている。2020年1~10月の婚姻数は42万件と、前年同期比13.3%減だった。近年の婚姻数が前年比でプラス・マイナス2%ほどの間で推移していたことを考えると、激減したと言っていい。この影響が出生数に影響を及ぼしてくるのは、これからだろう。

――これでは日本の少子化がさらにひどくなりませんか?

国立社会保障・人口問題研究所の林玲子・副所長

国立社会保障・人口問題研究所の林玲子・副所長戦争やパンデミック、自然災害などによる出生数の減少のあと、反動で出生数が増えるケースは過去にもあった。たとえば、日本でスペイン風邪(1918年~)やアジア風邪(1957年)が大流行したあと、プチ・ベビーブームがあった。昨年、国内で100歳を迎えた人が前年より一気に9千人ほど増えて初めて8万人を超えたのも、100年前にスペイン風邪のあと出生数が反動で増えたためという。今回も同じように感染が終息したあと、結婚や出産が反動で増える可能性はある。

――そうならない可能性も?

林「それもあり得ます。非正規雇用で生活が不安定なカップルが増えている現状では、経済的事情から結婚や出産をあきらめる人たちが増えてくることも考えられます。産みたいのに産めないという人たちを増やさないための政策的なサポートは、人口対策と切り離しても、ぜひ必要なものだと思います」

林玲子(はやし・れいこ) 東京大学で保健学修士と工学士、パリ大学で保健システム経済管理学修士、政策研究大学院大学で博士号を取得。構造設計事務所やセネガル共和国保健予防大臣技術顧問(JICA長期専門家)、東京大学特任講師などを経て、2012年から国立社会保障・人口問題研究所の国際関係部部長、20年4月に副所長に就任。

コロナショックは一時的に出生や結婚の増減に影響を与えるかもしれない。確かなことは人口減少の大きな流れに変化をもたらすほどのことはない、ということだ。

「人口減少社会の到来」はかなり以前から予測されていたと聞く。なぜ政府はもっと早く抜本的な対策に乗り出さなかったのか。たとえばフランスなど欧州のいくつかの国で採用されているように、若い子育て世代への手厚い社会保障政策を採用すれば良かったのではないか。

――政府や専門家たちは、いつ日本の人口減少問題を認識したのでしょうか?

林「いまのような人口減少社会が日本に到来することは1940年にはかなり正確に予測されていました」

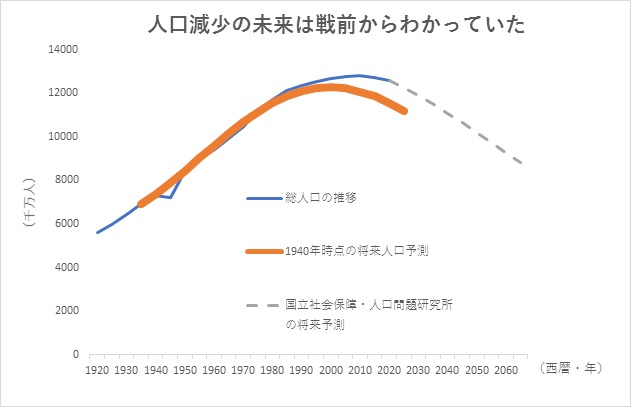

1940年といえば、太平洋戦争(1941~45年)前夜である。予測をまとめたのは社人研の前身である人口問題研究所だった。その報告書はいまも保存されている。人口動態を性別、年齢別に細かく分析し、2025年までの人口予測を5年刻みで示している。

それによると、1935年実績で6925万人だった日本の人口は、その後一貫して増え続け、65年後の2000年に1億2274万人でピークを打ったあと、5年後の2005年に減少に転じる。予測最終年の2025年の人口は1億1177万人と見込んでいた。

国立社会保障・人口問題研究所、総務省のデータをもとに筆者作成

国立社会保障・人口問題研究所、総務省のデータをもとに筆者作成人口問題研による今から80年前の人口シミュレーションと、実際の人口推移とを比べた上記グラフを参照いただきたい。誤差はあるものの、驚くほど実際の人口動態の変化に近いグラフ曲線を描いていたことがわかる。

もちろん予測時点で、1941~45年の太平洋戦争による人口減少は織り込まれていなかったし、戦後の団塊の世代を生んだベビーブームも想定されていない。ただ、戦争とベビーブームをならしてみれば、本来たどるべき人口トレンド線に戻ったように見ることもできる。まさに実際の人口も1940年予測と同じような軌跡を描いていった。

日本の人口は結局、2008年の1億2808万人をピークに09年から減少に転じた。戦前の「2005年に減少に転じる」という予測はかなり精度が高かったと言える。

政府系の研究機関が人口減少の未来をかなり正確に予測できていたのなら、なぜ政府は対策に手をこまぬいていたのか。

――なぜ政府は長らく人口減対策でもっと手を打たなかったのでしょうか?

林「人口減少は、実は政府にとっても望んでいた未来だったからです」

どういうことか――。実は戦後、人口が回復して増加ペースが上向いてくると、政府はむしろ「人口増を抑制したい」と考え始めたという。

当時日本はまだ貧しかった。多くの生活物資を輸入に頼ってもいた。だから政策当事者たちは、食料やエネルギーの安全保障面からも、経済力が追いつかないほどの人口膨張は避けたかったのだ。

その後、「第2次ベビーブーム」と言われた1971~74年ごろ、合計特殊出生率(女性が一生に生む子ども数)が「置き換え水準」(人口が増えも減りもしない水準)の2.1ていどまで低下しても政府の姿勢は変わらなかった。置き換え水準のまま出生率を維持できれば、人口はそれほど増えもせず、減りもしないで一定水準に落ち着く、と政策当事者たちは信じたのだ。だが実際は、出生率はその後も低下しつづけ、2005年には史上最低レベルの1.26まで下がった。

しかし70年代から80年代にかけて出生率が下がっても、政府に危機感は高まらなかったし、マスメディアや多くの国民にも問題意識は乏しかった。人口減少問題がこれだけ社会的大テーマとなっている今となっては不思議なのだが、当時はむしろ食料やエネルギーなどの資源制約、公害問題などの環境制約など、人口膨張の影の部分にスポットがあたることが多く、これ以上の人口急増は望ましくない、という声のほうが強かった。

日本だけではない。それは世界的な傾向だった。1972年に発表されたローマクラブの報告書『成長の限界』がその問題意識を的確にまとめている。ローマクラブは科学者や経済学者、プランナー、教育者、経営者ら、世界25カ国から集めた約70人の賢人たちで構成される民間組織だ。この報告書が人口爆発や資源枯渇、環境汚染などで人類は重大危機を迎えている、と警告したのである。

そのローマクラブの提言が次第に人々から忘れ去られていった原因はいくつか考えられる。一つは、食料やエネルギーの供給力が当時の想定より大きくなったことである。

食料をめぐっては1960年代にかけて「緑の革命」と呼ばれる農業革命が起きた。高収量品種の開発、化学肥料や除草剤の大量導入、遺伝子組み換えなどによって農業の生産性は飛躍的に増えた。そのおかげで1950~2010年の間に世界人口は2倍以上に増えたが、食料供給は3倍以上になり、先進国は食料不安から解放された。

また、数十年で枯渇するとも心配されていた原油も、石油メジャーなどの採掘技術の向上によって可採埋蔵量が年々増え続け、安定供給の見通しがついた。原子力発電所の建設も進み、先進国では2度のオイルショックのあとは、エネルギーの供給不安もなくなっていった。

さらにグローバリズムが急速に進んで、ヒト、モノ、カネの国際的な往来が著しく増えた。それが新興国の勃興を生み、世界的な経済成長ブームを形成していく。いつしか先進国だけでなく、新興国や途上国にも「成長信仰」が広がり、人口増加とセットで国力を増していくことが目標となった。

2000年代になると、中国の国際市場への本格参入によってそうした傾向はより強まり、ローマクラブの精神はすっかり色あせ、忘れ去られていった。

日本で人口減少問題が意識されるようになったのはいつからだろうか。1990年代はバブル崩壊と、その後遺症である金融危機や不良債権問題に苦しみ、2000年代に入っても経済停滞は続いた。次第に日本だけがデフレや低成長から抜け出せない何か特別な理由があるのだろうという見方が強まった。しかし、当時の私の取材経験、朝日新聞の報道ぶりを見る限り、そのころ人口問題に原因を見いだす主張がとくに高まったわけではない。

2008年をピークにいよいよ人口減少に転じたころ、メディアでは特集が組まれるなど一定の関心は向けられたが、大きな社会的課題として強い関心が集まったわけではなかった。

いま振り返ると、「人口減少」が国民的テーマとして意識されるようになったきっかけは二つあった。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください