国立病院機構仙台医療センターの西村秀一ウイルスセンター長に聞く

2021年07月01日

MOON_RABBIT/shutterstock.com

MOON_RABBIT/shutterstock.com首都圏や大阪などを対象とする緊急事態宣言が6月20日、解除されました。一部の地域は「まん延防止等重点措置」に移行し、飲食店への時短要請など規制は継続されています。新型コロナウイルスの感染拡大から1年半余り。果たして各種規制や、私たちの「自粛」のあり方は効果があったのでしょうか。

国立病院機構仙台医療センターの西村秀一ウイルスセンター長は「現在取られていたり、メディアで繰り返されたりしている対策は的外れなことが多い」と指摘します。本当に効果的な対策とは何なのか。6月23日に『もうだまされない 新型コロナの大誤解』(幻冬舎)を出版された西村先生に聞きました。

国立病院機構仙台医療センターの西村秀一ウイルスセンター長

国立病院機構仙台医療センターの西村秀一ウイルスセンター長確かに新型コロナはやっかいな病気です。人体に悪影響を及ぼすウイルスによる感染症を怖がることはもちろん必要です。ただ、新型コロナウイルスは呼吸器系のウイルスだという大前提を欠いている対策があまりにもまん延しています。呼吸器系ウイルスの専門家の目からすると、思わず笑ってしまうものも少なくありません。

例えば、スーパーや飲食店に設置されているアクリル板、あるいはスーパーでの商品の消毒、フェイスシールドやマウスシールドなどですが、これらの感染対策はあまり意味のないことがほとんどです。こうしたゼロリスクを追求するあまりの過剰な対策で、本来は必要がない不自由が生じています。

一方で、こういった対策をしなければ、営業できない、補助の対象にならない、というのも事実です。現場の方々は、営業できるのか否かという不安の中、試行錯誤しながら対策をとってきました。そのもとになる当局からの指導が、誤った情報やそれに基づくガイドラインにそって行われるとすれば、問題は深刻です。

もっと言えば、こうしたトンチンカンな対策が、役に立たないどころか、コロナ以外で健康への悪影響を及ぼしたり、社会の分断などの弊害も生んでもいる。正しい知識、情報に乗っ取って、冷静に判断し、実生活で不自由さを感じている人たちを解放したい。そのような願いを込めて、私はこの本を作りました。

図1

図1エアロゾルとは、空中を漂う広義の飛沫と飛沫核のことです。人が出すエアロゾルは、咳やくしゃみによるものだけではありません。呼吸や会話などあらゆる場面で、常につくられています。

店員のすぐ後ろに壁がある場合、店内の客が咳をして、カーテンのすき間からウイルスを含むエアロゾルが入ってきたら、壁とカーテンに囲まれた狭い空間からエアロゾルはなかなか抜けていかず、店員は長時間、それにさらされることになります。

ビニールカーテンでウイルスを避けられるはずが、逆にウイルスを吸い込みかねないリスクが高まるのです。要は、閉鎖された場所では、パーティションなどはむしろない方が安全なのです。

飲食店に設置されているアクリル板についても、同様のことが言えます。直進する飛沫は止められても、小さなエアロゾルは空中を漂い、アクリル板などは簡単に超えます。アクリル板で空気の流れを止めるより、空気が流れてウイルスが店内から出ていくようにするほうが、はるかに望ましい。真に有効な対策とは、換気をしっかりすることに尽きるのです。

飲食店は、新型コロナ対策のガイドラインとして客とキッチンをビニールカーテンで仕切るように指導され、そうしなければ補助の対象から外されてしてしまう、と聞きます。これは明らかに間違った指導です。

間違いだらけであっても、ガイドラインとして示されると、私たちはまずは信じてしまうのが普通です。しかし、繰り返しになりますが、換気をしっかりすることが最も重要なのです。飲食店の店主、現場で働くみなさんに、正しい知識を持って対応してもらえればと思います。

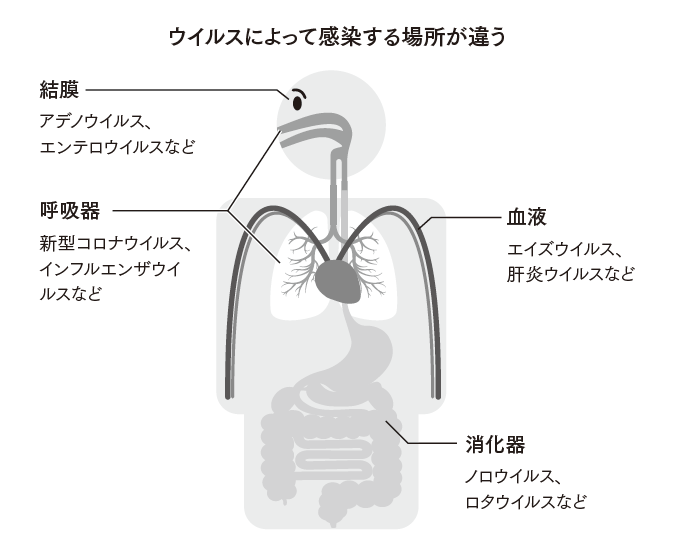

そもそも、新型コロナウイルスは呼吸器系のウイルスです(図2)。呼吸器系ウイルス感染症が広がる原因は、あくまで「空気感染」拡大です。粒子の大きさや乾燥の程度に関係なく、エアロゾル中のウイルスを、それが浮遊する空気を吸い込んで感染するのが、エアロゾル感染であり空気感染です。

ここのところを理解しないと、いつまで経っても空気感染の本質を理解できず、正しい対処ができないことになります。

図2

図2ムダな対策の代表格は、身の回りにあるものをアルコール消毒することでしょう。ほとんどのスーパーやデパート、金融機関などの入り口に置いてある手のアルコール消毒用の“関所”もそうです。これは単なるアリバイ作りで、感染コントロールにほとんど役立っていません。

アルコール消毒は、一般人の通常の生活では必要ありません。飲食店でも不要です。テーブルはもちろん、椅子はなおさらです。なぜか。私たちの環境中に生きたウイルスはそんなにいないからです。さらに、アルコール消毒は、消毒するものに汚れがついている状態だと、効果はありません。

実は不要なことを、真面目にやっている(やらされている)店の人たちを見るにつけ、かわいそうになってきます。

アルコールの効果を発揮させようと思ったら、消毒する前に、まず手を石けんで洗ったり、机をきれいな雑巾で拭いたりする必要があります。逆に、手洗いや机の水拭きさえすれば、アルコール消毒などしなくてもいいのです。もともと少ないウイルスを、洗い流したり拭き取ったりしてしまえば、実はほとんど残らないのです。

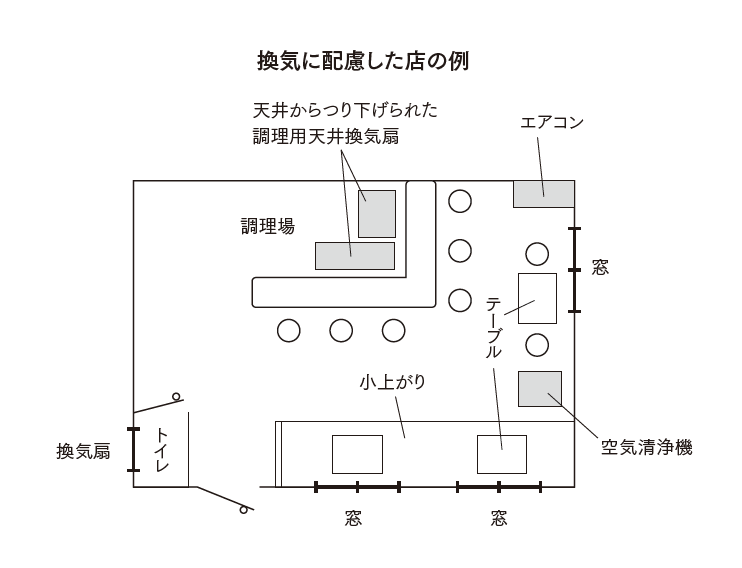

そう考えると、換気がしっかりしているラーメン店や焼肉店などは、自粛の必要などない、「安全地帯」と言えるでしょう。店側がリスクを避けるための工夫をすれば、営業してなんの問題もありません。(図3)

図3

図3ラーメン店は、麺を茹(ゆ)でる湯気や炒め物の油や匂いが店内に充満しないよう、強力に換気をしています。大きな換気扇を使っている店は、安心していいでしょう。客が多くても、隣同士でマスクを外して大声で会話しない限り、まずは大丈夫。

また焼き肉店は、キッチンの換気扇に頼らなくても、客の前に強力な換気装置があり、煙と一緒に周囲の空気を瞬時に吸い込んでくれるので、グリルを囲んだ対面の会食でも安全です。

反対に

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください