山林経営者の収益を低下させ続ける林野庁の支援

2021年09月07日

アメリカを起源とするウッドショックと言われる木材価格の高騰によって、日本で木材の国内生産を拡大すべきであるという主張が行われています。穀物の価格が上昇するときに、食料自給率を高めるべきだという主張が行われるのと同じです。しかし、木材についての主張は、食料以上に深刻な問題を抱えています。

まず、現状を見ると、輸入は対前年同期比で、2020年は14%、2021年前半は16%、それぞれ減少しています。しかし、激減しているという状況ではありません。製材の価格については、直近の7月、通常材では10~20%程度、輸入材と品質的に近い乾燥材では2倍の上昇となっています。ただし、ウッドショックと言われる状況は、アメリカの低金利政策がもたらした住宅需要の増加などによるものであって、長期的に継続するとは考えられません。

Spitzi-Fotos/hutterstock.com

Spitzi-Fotos/hutterstock.com価格が上昇すると、市場は供給量を増やそうとします。国産材の生産増加という主張は、それを超えて人為的、または政策的に、市場の反応以上のことを実現しようというものでしょう。しかし、市場メカニズムに介入する行動を行うと、経済に歪みが生じます。特に、木材供給については、短期的に供給を増やすと、森林資源が減少し、将来の供給に問題を生じかねません。実は、林野庁は、問題の多い政策を実施してきました。最近の論調は、この歪んだ政策をさらに拡大しかねないという問題をはらんでいます。

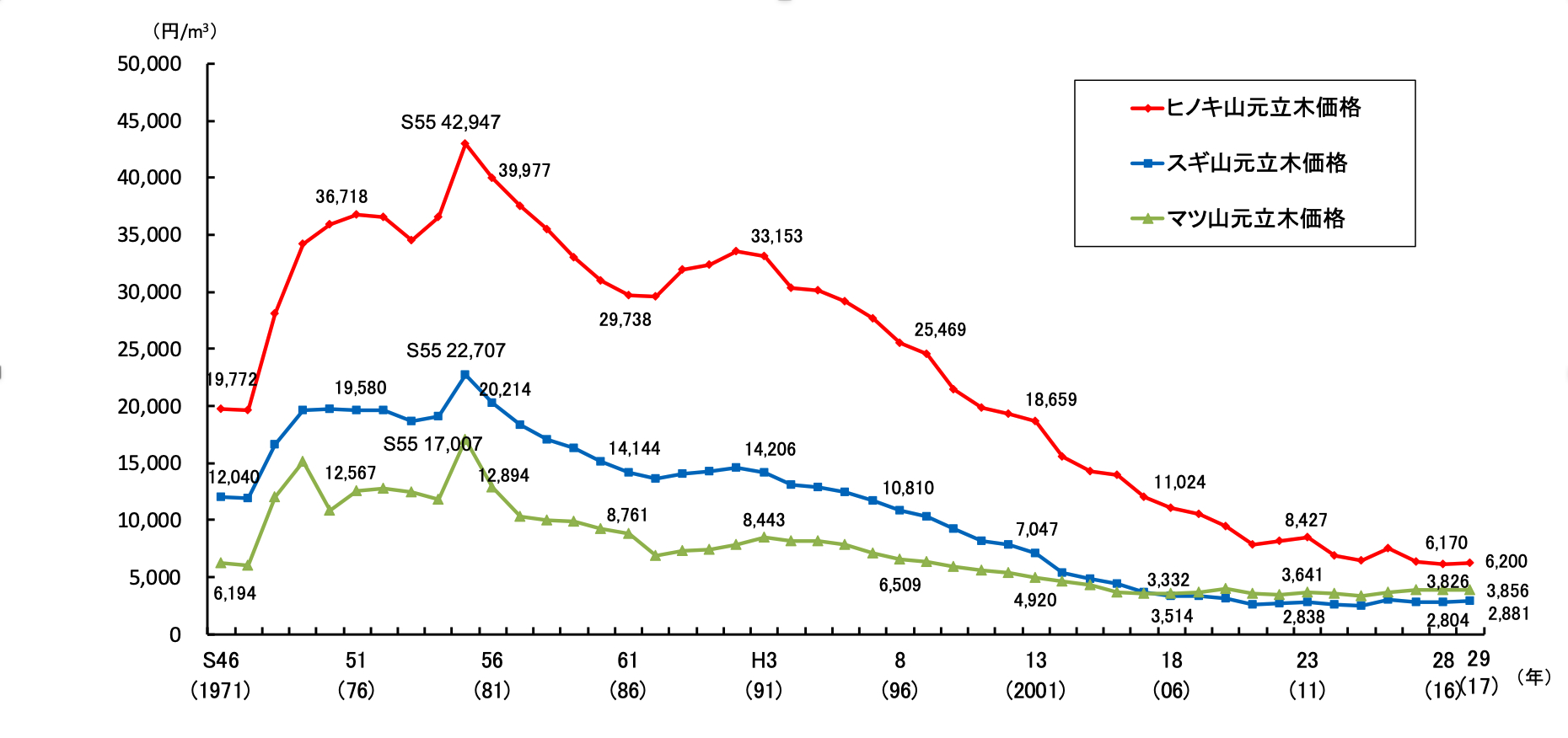

木材(山元立木)は伐採されてから、丸太、製材品と形を変えて流通し、最終的に住宅メーカーの建材等として利用されます。ところが、川下の製材などの製品価格は安定的に推移しているのに、原料である丸太の価格は長期的に低下しています。1980年のピーク時から40年間でスギの価格は3分の1まで、ヒノキの価格は4分の1に下がりました。特に、かつては総ヒノキの家が最高級の住宅とされ、高級材と評価されてきたヒノキの価格は著しく低下しました。今では、ヒノキとスギはほとんど同じ価格となっています。

onemu/shutterstock.com

onemu/shutterstock.comまた、かつて高い国産材は安い外材に勝てないと言われてきましたが、今では外材よりも安くなっています。輸入材価格は安定しているのに、国産材の価格はこれを下回り、かつ下がっています。農産物の場合と異なり、内外価格差は逆転し、それが拡大しています。これには、国産材の多くは乾燥していないという品質面での問題も反映しています。

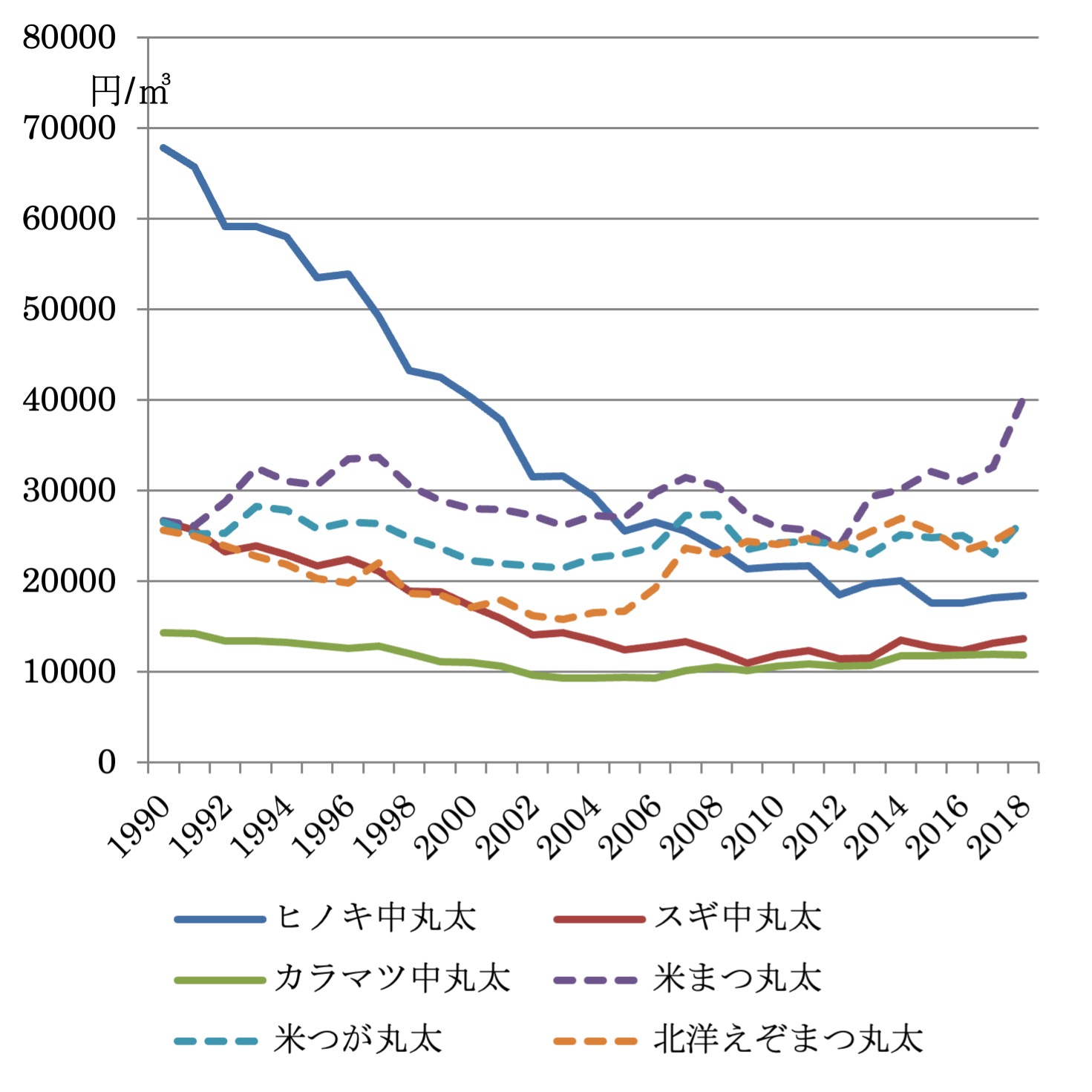

(図-1)製材用素材丸太価格の推移=(出所)農林水産省「木材需給報告書」より筆者作成

(図-1)製材用素材丸太価格の推移=(出所)農林水産省「木材需給報告書」より筆者作成しかし、丸太価格が低下しても、国産の製品価格は横ばいでした。消費者は丸太の価格低下の恩恵を受けませんでした。製品価格については、国産も輸入も同水準です。製品の価格が安定して原料の丸太価格が低下していることは、製品の生産者の利益が増加していることを意味します。

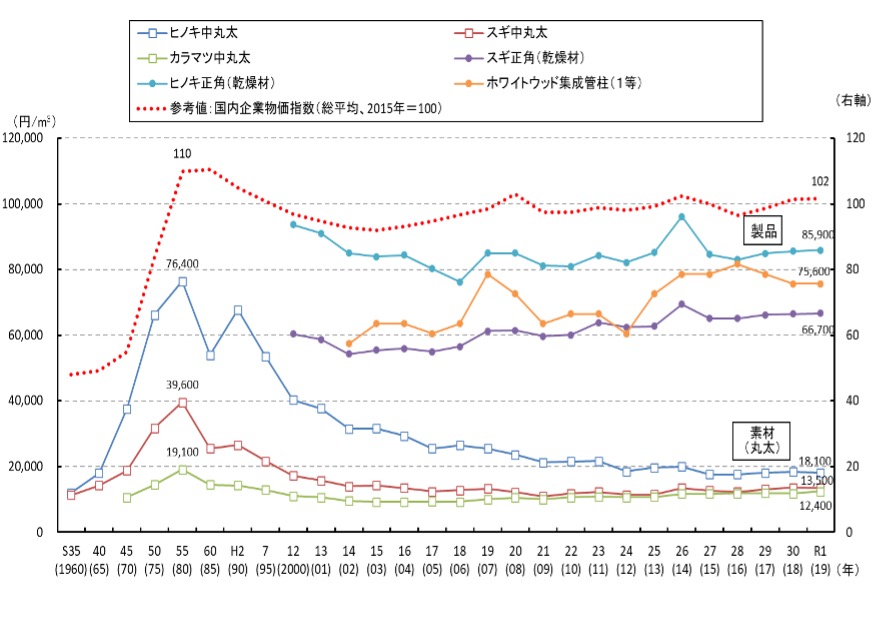

(図―2)製品価格と丸太価格の推移比較=(出所)2019年度森林・林業白書165ページ

(図―2)製品価格と丸太価格の推移比較=(出所)2019年度森林・林業白書165ページ林業については、木材の生産に50年以上の超長期を要するという、他の産業と異なる特殊な事情があります。山林経営者(森林所有者)は、現在適期を迎えた木を伐採した後、将来の伐期時点の価格や収益等を予想して、その跡地に植林して育林すべきかどうかについて意思決定を行います。将来の収益を予想する際、林業経営者がベースとして参考とする指標は、現在の山元立木価格です。ところが、山元立木価格は、丸太以上に低下しています。これは製品価格の1割程度であり、丸太価格に占める山元立木価格の割合は1980年代の6割から2割程度へ低下しています。山林経営者の平均所得は11万円に過ぎません。

(図―3)全国平均山元立木価格の推移=(出所)2017年度森林・林業白書86ページ

(図―3)全国平均山元立木価格の推移=(出所)2017年度森林・林業白書86ページ

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください