高額の金融所得者の税負担が下がる矛盾は解消できるか

2021年10月05日

自民党総裁選挙で岸田文雄氏が新総裁に選ばれた。国会の承認を経てわが国の第100代総理大臣に就任する。

総裁選挙では、4人の候補者の間で、外交・安保から社会保障まで幅広く政策論争が行われたが、これは大変評価すべきことだ。日常にかまける中、サイバーセキュリティーの必要性などを筆者に教えてくれた。

会見する自民党の岸田文雄・新総裁(内田光撮影)

会見する自民党の岸田文雄・新総裁(内田光撮影)一方、議論は生煮えで、年金問題などテレビのコメンテーターや論説委員の勉強不足、切り込み不足(忖度?)も目についた。例えば河野候補の指摘した将来の国民年金の水準の問題は、岸田候補などが答えた「年金の支え手を増やしていく」ことだけではとても対応できないことは、多くの年金関係者が認識していることである。

筆者が注目するのは、以下の3点である。

第一に、公約である新自由主義的な経済政策からの転換と分配重視という政策の具体的内容である。

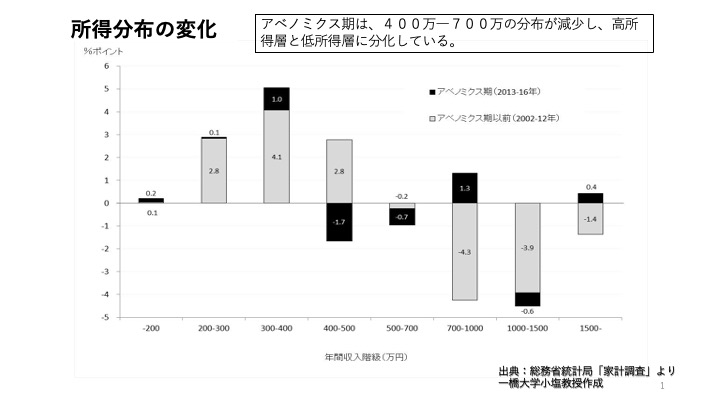

アベノミクスの下では、トリクルダウンは生じず、以下の家計調査の分析でも明らかまように、中間層は2分化した。さらにコロナ禍で、所得・資産格差は拡大した。アベノミクスのトリクルダウンに象徴される政策を転換することには大きな共感を覚える。

(図1)所得分布の変化。アベノミクス期は、400万円〜700万円の分布が減少し、高所得層と低所得層に層に分化している

(図1)所得分布の変化。アベノミクス期は、400万円〜700万円の分布が減少し、高所得層と低所得層に層に分化している一方で、これへの対策として、「経済成長の成果を分配する」というが、これは具体性に欠ける。「分配」とは「負担能力がある者からそうでない者に所得を移転させること」で、筆者は究極の構造改革だと思っている。それは税制と社会保障を組み合わせて行うもので、国家・政府にだけ与えられた権能だ。

そのためには、負担能力がある者は誰か、いかにしてさらなる負担を求めるかということが明確でなければならない。順番も、経済成長策と同時に分配政策を行っていく必要があるのではないか。適正な分配により国民の生活不安を解消することが消費の拡大を通じ経済成長にもつながっていく、この道も模索すべきだ。

第2に、その具体策として、岸田新総裁が討論会の中で言及した「金融所得課税の見直し」が俎上に上る。わが国の申告所得納税者の負担率は、下の図に示されたように、所得1億円までは増えていくが、そこでピークを付け、以後所得が増加していくにしたがって下がっていく。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください