現実味帯び始めた国民生活と農業の転落

2021年12月25日

日本に輸入される農産物、特に小麦、大豆、トウモロコシなどの穀物の価格上昇が家計に及ぼす影響が懸念されている(油糧種子の大豆もこの記事では穀物として扱う)。小麦はパン、うどん、ラーメン、スパゲッティなどの原料、大豆は食用油やマーガリンなどの原料、トウモロコシは牛乳、食肉、卵を生産する畜産の飼料なので、これらの価格が上昇すれば、最終食料品価格の上昇につながることになる。

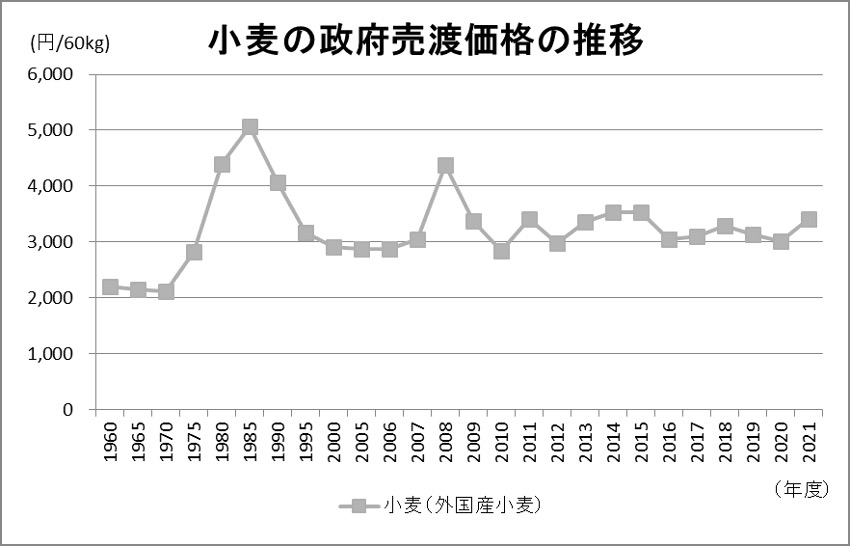

小麦は、農林水産省がアメリカ等から輸入して国産小麦保護の原資となる課徴金を徴収したのち、製粉メーカーに売り渡している。農林水産省は、輸入小麦の価格を、10月から19%引き上げた。2008年の30%以来の上げ幅である。今回の価格改定がそのまま転嫁されると、食パン1斤(400グラム)で2.3円、家庭用の薄力粉(1キログラム)は14.1円程度値上がりする。

輸入穀物価格の上昇には二つの要因がある。一つは、国際価格の上昇、もう一つは円安である。

国際価格の上昇をもたらしたものとして、穀物をめぐる需要と供給、それぞれの事情がある。需要サイドの原因として、中国の輸入需要の回復が挙げられている。2018年から中国でアフリカ豚熱という病気が大流行したため、中国の豚肉生産が大変落ち込んだ。昨年から、その生産が回復、リバウンドしてきたため、豚に食べさせるエサ用のトウモロコシや大豆などの需要が増加している。中国は世界の大豆輸入の6割を占めているので、国際価格に大きな影響を与える。これに供給サイドの要因として、南北アメリカで高温乾燥により収穫が減少したことが加わった。需要が増えて供給が減れば価格は上がる。

Torychemistry/shutterstock.com

Torychemistry/shutterstock.comあまり報道されていないが、農業外の要因として、昨年新型コロナの影響で暴落した原油価格の回復が影響している。意外に思われるかもしれないが、原油価格と穀物価格は関連している。トウモロコシやサトウキビから作られるエタノールはガソリンの代替品である。ブラジルではサトウキビから作られるエタノールで、アメリカはガソリンにトウモロコシから作られるエタノールを混ぜて、車を走らせている。トウモロコシの最大の生産国、アメリカでは、トウモロコシのエタノール向けがエサ用と同程度まで拡大し、この二つがトウモロコシ用途の7割以上を占めるようになっている。

原油価格が上がると代替品であるエタノールの需要も増えるので、トウモロコシや砂糖の価格も上昇する。そうなると、トウモロコシの代替品の大豆や小麦などの価格も上昇する。こうして穀物の価格が原油価格と連動するようになってきた。世界の消費者は、原油(エネルギー)と食料の価格上昇による悪影響を同時に被るようになる。

YAKOBCHUK V/shutterstock.com

YAKOBCHUK V/shutterstock.com円安になるということは、1ドルのモノを買うのにより多くの円を支払わなければならないということなので、国際価格が一定でも輸入品の価格は上昇する。消費者からすれば、円安よりも円高のほうがありがたい。円高の時に海外に旅行すると、そのメリットを強く感じる。EUがユーロを実現するとき、ドイツ国民の中に「強いマルクがなくなってしまう」という反対があった。マルクがユーロに切り替わることで、購買力が低下することを恐れたのだ。インフレに対抗するために、アメリカは金融政策を転換し、量的緩和を縮小する方向を打ち出した。いずれアメリカの金利が上昇していくと、円安がさらに進行するだろう。

小麦について見ると、次の図が示すように、現在の価格は2008年に比べると低い水準にある。小麦価格は2010年以降安定的に推移している。

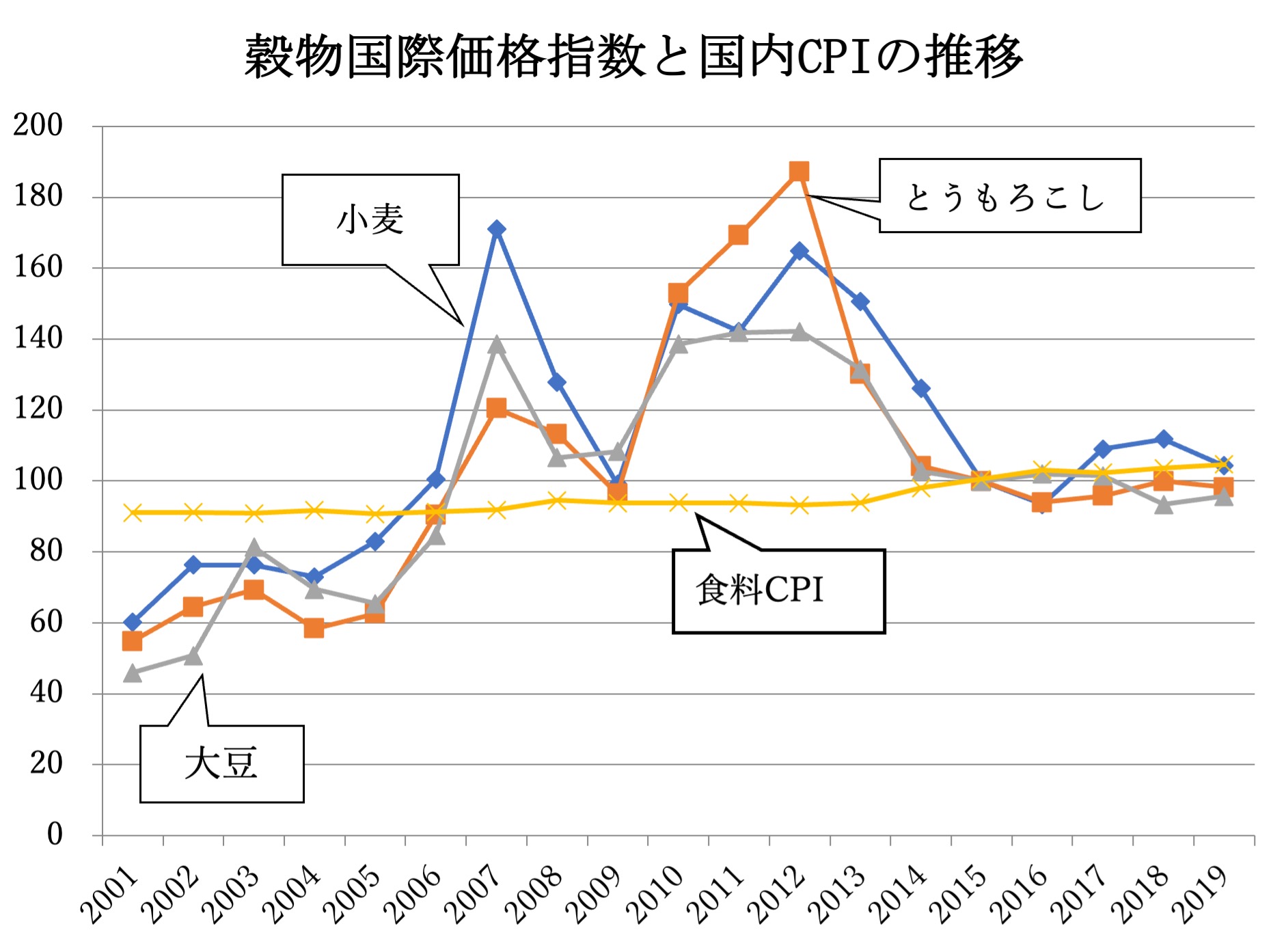

世界的な食料危機が叫ばれた2008年、穀物の国際価格は3倍に高騰したが、日本の食料品消費者物価指数は2.6%上昇しただけだった。

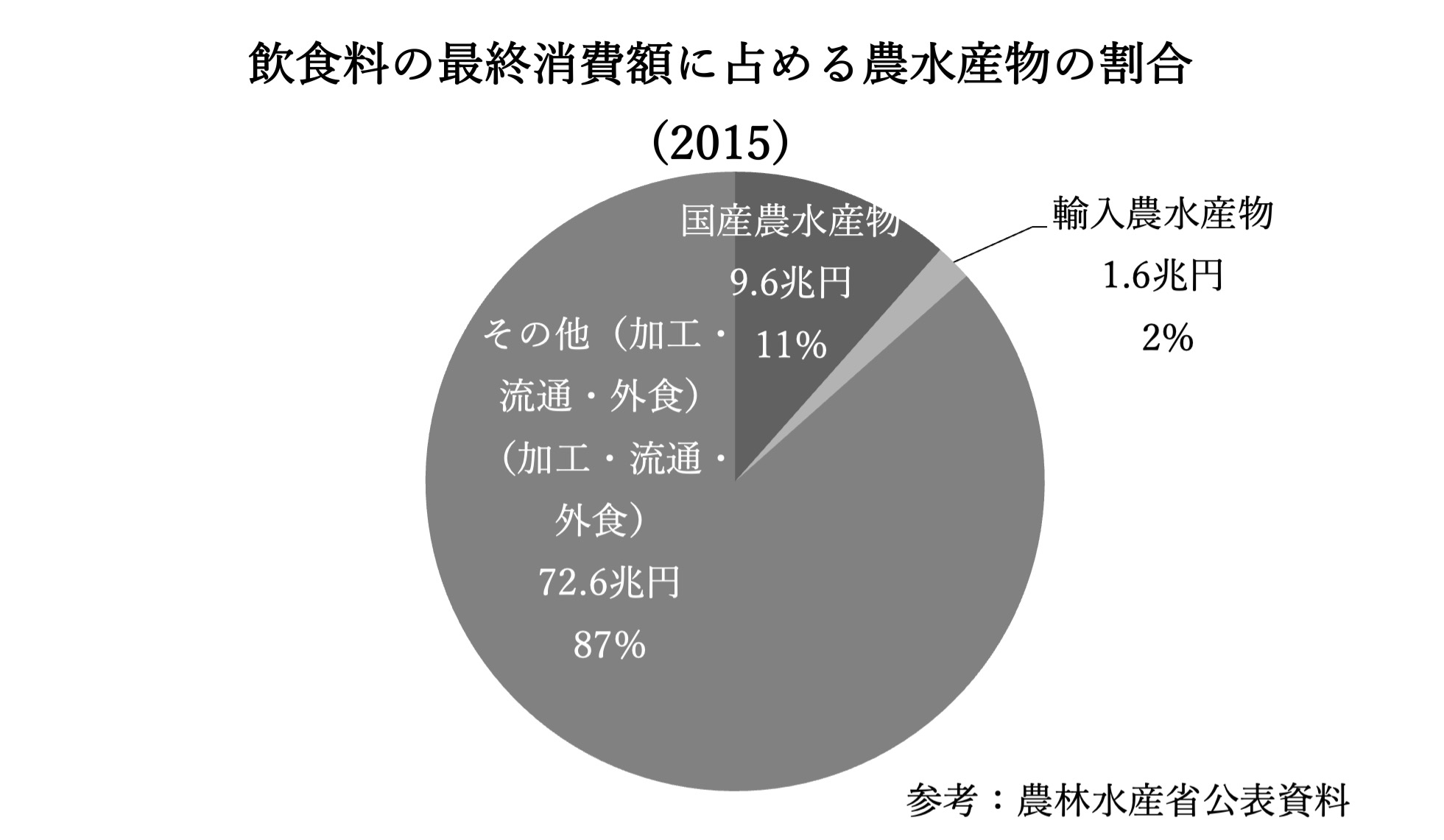

日本の飲食料の最終消費額のうち輸入農水産物の割合は2%程度にすぎないからだ。国産農水産物でも11%で、87%は加工、流通、外食などが占める(2015年)。輸入農水産物の一部である穀物の価格が上がっても、最終消費には大きな影響を与えない。このような消費のパターンは先進国に共通する。我々は食料品を購入する際、農産物ではなく、加工、流通、外食にお金を払っているのだ。

2008年フィリピンで起きたような食料危機は先進国では起きない。日本で2008年食料危機を感じた人はいなかったはずだ。2011〜13年にかけても国際価格は上昇したが、混乱はなかった。

(出典)FAO"Food Outlook"、総務省統計局より筆者作成

(注記)国内CPIは2015年を100とした数値

しかし、日本の消費者は既に巨大な負担をしている。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください