時代遅れになった過去の成功体験

2022年01月05日

牛乳過剰を封じる北海道の朝日新聞紙面(2021年12月21日)

牛乳過剰を封じる北海道の朝日新聞紙面(2021年12月21日)数年前にバター不足が大きな問題となった。このときは、農業の専門家たちから酪農家が離農したので生乳生産が減少したのだと主張された。今回は、新型コロナの影響で需要が減少し、この年末年始に余った生乳5000トンが廃棄される懸念が出たため、岸田総理が、「廃棄を防ぐために牛乳をいつもより1杯多く飲んで」と異例の呼びかけを行った。数年のうちに生乳は不足から過剰になった。生乳は過剰や不足を繰り返してきた。需給調整が難しい産品で、その都度行き当たりばったりの対策が講じられてきた。

2014年、生乳不足により「バターがない」と報じる朝日新聞紙面(同年11月27日朝刊)

2014年、生乳不足により「バターがない」と報じる朝日新聞紙面(同年11月27日朝刊)生乳廃棄に対して、牛乳が余るならバターに加工すればよいという意見や牛乳のカゼインという成分からミルク繊維を作るという新規用途を利用すべきだなどの意見も出されている。

このような酪農問題についての素人的な意見に対して、玄人であるはずの農林水産省が提案したのが、総理の呼びかけにあるように、家庭などで牛乳を「いつもよりもう1杯、もう1本消費」してもらうようアピールしていく「NEW(乳)プラスワンプロジェクト」という単純な解決策だった。

“NEW”と“乳”をかけるというダジャレのようなタイトルで世間の注意を引くことが精いっぱいだったようだ。

日常的に酪農問題に関与している農林水産省の担当課の人たちは、酪農・乳業や牛乳・乳製品の現状にも、制度の細部も精通しているだろう。しかし、農林水産省の中で経済学を勉強した人は極めて少ないし、既存の制度や発想の枠組みを超えられないという役人の限界もある。彼らに、現在の制度や政策の本質を理解し、その枠を超えた政策を提示することは、期待できない。

私は平成元年から4年間農林水産省で酪農、牛乳問題に係わった。バター不足が問題となっていたころ出版した「バターが買えない不都合な真実」(幻冬舎新書、2016年)は、ある国立大学で酪農問題を専門に研究している人から、酪農の制度や政策を勉強するうえで最高の教科書だと評価された。農林水産省の担当者も、知らないことや気づかなかったことが多かったのではないかと思う。出版してから5年以上経過しているが、未だにそこそこの売り上げはあるようだ。この記事では、この本で書いた内容を踏まえて、不足から過剰に揺れる酪農問題の根本的な解決策を提示したい。

かつて農林水産省では、米、牛乳、砂糖の3つを担当すれば出世できると言われていた。私が出世できなかったのは、このうち砂糖を担当しなかったからかもしれないが、これらはいずれも白いので、“三白”と言われた。

いずれも、政策的にも政治的にも一筋縄では済まない品目・業種だが、牛乳(酪農)はこの中で特に難しい。その理由として、生産面では、酪農が飲用乳向け主体の都府県とバターなどの加工原料乳向け主体の北海道に分かれていることがあり、商品面では、生乳から様々な商品が加工されるばかりではなく、いったん加工したものを牛乳に戻すことができるという特殊性があるからである。

とくに、後者が問題解決を複雑にする。簡単に説明しよう。

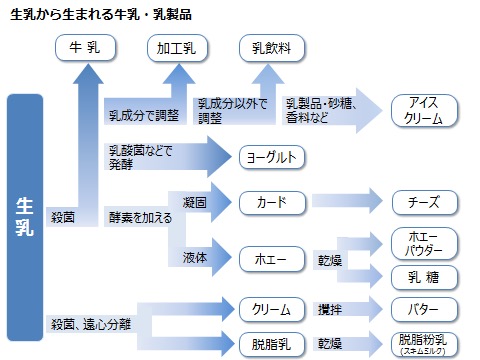

次は、生乳から作られる様々な製品のうち主要なものだけを掲げたものである。

生乳から生まれる牛乳・乳製品

生乳から生まれる牛乳・乳製品単に製品の種類が多いだけではない。牛乳は不思議な商品である。牛乳から生クリームと脱脂乳が分離される。生クリームを撹拌(かくはん)するとバター(脂肪分)、脱脂乳を乾燥させると脱脂粉乳(たんぱく質(カゼイン、ホエイ)や糖分などの無脂乳固形分)になる。そのバター、脱脂粉乳に水を加えると、元の牛乳(加工乳または還元乳という)に戻る。牛乳と乳製品に可逆性があるのである。このような農産物は他にない。

スーパーの店頭で、“牛乳”と表示されているものは生乳だけから作られるもの、“加工乳”と表示されているものは生乳と乳製品だけから作られるもの、“乳飲料” と表示されているコーヒー牛乳などは生乳・乳製品以外の成分を加えたものである。ただし、“牛乳”と“加工乳”で、成分に違いがあるわけではない。

国内では、夏は、牛乳の消費が高まるが、牛は夏バテで乳を出さない。牛乳は不足する。逆に、冬は、消費は少ないのに、乳はたくさん出るので、牛乳は余る。このため、冬に余った牛乳(余乳という)からバター、脱脂粉乳を作り、それを夏に牛乳(加工乳)に戻して供給するという方法がとられてきた。都府県の生乳生産が飲用牛乳の需要をほぼ満たしていた時、全国各地に余乳処理工場があった。

バター、脱脂粉乳が余ると過剰に牛乳(加工乳)が作られてしまうので、牛乳価格、さらには酪農家の手取りとなる生産者乳価も低下する。他方で、後述するように、バター、脱脂粉乳向けの生乳価格は飲用向けよりも安いので、通常の飲用牛乳よりも安いコストで還元乳を供給できる。牛乳と還元乳との値段の差がそれほどなければ、 乳業メーカーにとっては、加工乳を作った方がもうかる。

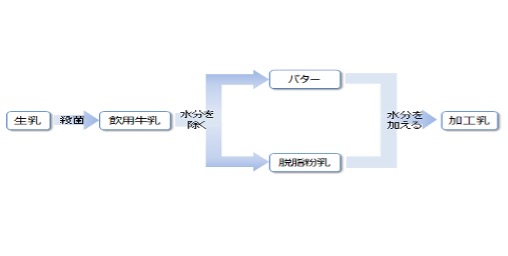

牛乳はバターと脱脂粉乳に分離しても、加工乳に戻せる

牛乳はバターと脱脂粉乳に分離しても、加工乳に戻せる国際的には、牛乳については腐りやすいという自然の貿易障壁があるので、これまで牛乳は貿易されてこなかった。牛乳の関税は25%で、バター等の関税(従価税換算)が200%を超えることと比べると著しく低い。しかし、乳製品は貿易されるので、バター、脱脂粉乳を輸入して牛乳を作れば、この自然の貿易障壁を乗り越えて、事実上牛乳を輸入することが可能となる。乳製品輸入は、牛乳の国内市場にも影響を与えるので、関税や国家貿易などの輸入制限が採られてきた(農林水産省は、従価税に換算すると、バターは360%、脱脂粉乳は218%となるとしている)。

生乳が余ったからといって、バターに加工しても、いずれ加工乳が作られてしまう。これは解決策にならない。農林水産省の担当者は、生乳の供給を削減するか、今回の提案のように牛乳・乳製品の消費拡大を考えるしかなかった。

それだけではない。生乳から、バター、脱脂粉乳が同時に生産・供給される。しかし、バター、脱脂粉乳は、それぞれ異なる商品なので、異なる需要を持つ。2000年6月の雪印乳業の集団食中毒事件では、北海道大樹工場の停電で脱脂乳に毒素が発生し、これから作られた脱脂粉乳を原料とした雪印低脂肪乳(加工乳である)を飲んだ子供が、食中毒を起こした。以降、脱脂粉乳の需要は大きく減少した。一定量の生乳から需要に合ったバターを作ると、脱脂粉乳が余ってしまう。

脱脂粉乳が過剰になると、これから加工乳が作られ、加工乳も含めた牛乳全体の供給が増える。そうなると、都府県の酪農家にとって重要な飲用向けの生乳価格が低下する。これを、農林水産省や酪農界は恐れた。こうして脱脂粉乳が余らないように、生乳の供給を抑制した。そうなると同時に生産されるバターは少なくしか供給されなくなる。

2014年バターが不足した当時、国際市場ではバターは大量に余っていた。バターが自由な民間貿易の下にあれば、不足すれば輸入されるので、問題は起きなかった。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください