このままでは日本の医療、皆保険制度は崩壊しかねない

2022年01月06日

医療の進歩が次々と新薬を生み出している。画期的な効能がある新薬はたいがい高価だ。それでも日本では国民皆保険制度によって誰でも貧富の差なく、どんな新薬でもコストを気にせずに利用できる。それはありがたいことなのだが、一方で医療現場では安心して薬の「無駄遣い」もできるようになり、著しく医療費の高騰を招いている。

たとえば、がん治療なら薬代だけで1人あたり年間1千万円以上の医療費がかかる。この国では「人の命は地球より重い」という論理が当たり前のように語られ、費用対効果の概念なしに税金や保険料が湯水のごとく医療につぎ込まれてきた。だが国家財政はすでに火の車だ。医療保険も、支え手である現役世代の負担がますます重くなっており、もはや限界に近い。このままで日本の医療は持ちこたえられるのだろうか。

医療制度の破綻をなんとか食い止めるには、まず過剰医療をできるだけ削っていく必要がある――。ある医師がそんな思いで医療費抑制プロジェクトに乗り出した。

國頭英夫(くにとう・ひでお)氏(60)。日本赤十字社医療センターの化学療法科部長という肩書をもつ。その現役医師が今年、「非営利型一般社団法人SATOMI臨床研究プロジェクト」を立ち上げ、医療費を抑えるための検証や調査に乗り出した。

日本赤十字社医療センター化学療法科部長の國頭英夫さん

日本赤十字社医療センター化学療法科部長の國頭英夫さん國頭氏には別の「顔」もある。コラムニストだ。医療の腐敗を描いた山崎豊子の小説『白い巨塔』の登場人物にちなんだペンネーム「里見清一」で、『週刊新潮』にコラム「医の中の蛙」を連載している。

毎週、コラムでは医療をテーマにした社会時評を書く。みずからが身を置く医療の世界には不合理や不条理、矛盾が山ほどある。それらに対して深い洞察力をもって冷徹かつ論理的な目を向ける。時に批判もする。そんな物言う医師はめったにいない。医療界では異色の人だ。

だからこの人に医療界がどう見えるのかを聴いてみたいと思うのだろう。『白い巨塔』を原作としたテレビドラマが平成や令和の時代にリメイクされるたびに、國頭氏は監修を頼まれている。

今回、國頭氏がプロジェクトでめざすのは、治療成績を落とさずに、薬の投与量や治療期間を見直せないかを臨床試験で探ろうという試みだ。治療後の患者の追跡調査にも取り組み、治療が患者にとって長い目で意味があるものだったかどうかも調べる。そういうデータの積み重ねによって効率的な治療方法を見つけていこうというのである。地味で地道な作業となるが、最終的に医療費の抑制、削減につなげていくには、急がば回れということだろう。

「世界に誇る日本の医療制度は、いわば氷山に突き進むタイタニック号です。もうこれまでのように国民皆保険制度のもとで豪華な旅を楽しんでいる余裕はありません」

10年前、がん治療薬などの薬価の急上昇と急速に進む超高齢化のスピードに危機感を覚えた國頭氏は、そう声をあげた。治療に際しては「コスト」のことも考えるべきだという至極まっとうなことを、医者仲間らに訴えた。だが、仲間内の反応は最初の5年は「無視」だった。その後の5年間は「うるさい」とさえ言われるようになった。

忠告してくれる同僚や先輩たちもいたが、彼らの言い分は「どうせ今の保険医療システムは崩壊するのだから、防ごうなんてことを考えるな」「解決策は政治が考えればいいこと、医者が考えることではない」というものだった。

「医療費削減」は医療関係者たちに歓迎されないテーマだ。なぜなら患者は治療が縮小されるのではないかと恐れるし、病院は収益減につながることを嫌がる。製薬会社にとっては、できるだけ薬を使ってもらいたいのに薬剤費の削減努力などとんでもないことだからだ。

ならば……と、SATOMI臨床研究プロジェクトを立ち上げ、実際に自分たちで臨床研究に取り組んでみることにしたという。

日本の財政は社会保障の膨張のために悪化し続けている。国民への社会保障給付費の総額はいまや130兆円規模だ。そのなかで最も大きな比率を占めるのが年金(46%)だが、次に大きな比率で、かつ伸びが著しいのが医療(32%)だ。

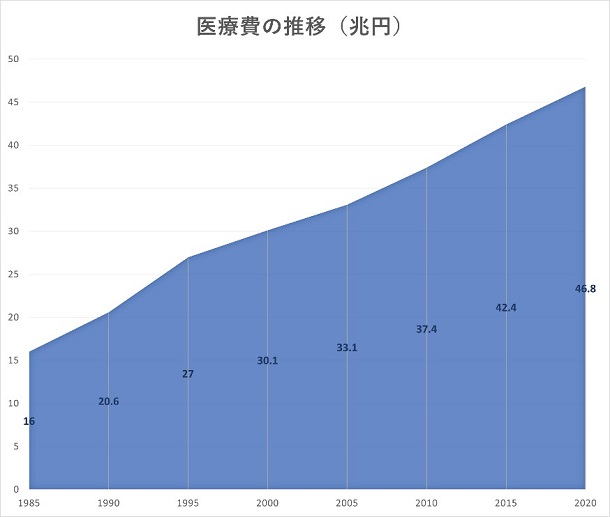

下図「医療費の推移」のグラフをご覧いただきたい。医療費はずっと右肩上がりで伸び続けてきた。2020年度は予算ベースで46.8兆円。ここにはコロナ対策で医療関係に投じた補正予算(4兆円余り)は含まれていないから、コロナ禍の結果、実際はもっと膨らんでいる。2040年にはこれが70兆円近くまで増えると見込まれている。国内総生産(GDP)の伸びをはるかに上回る増加ペースであり、医療費の負担は国民にとって今よりさらに重くなる。

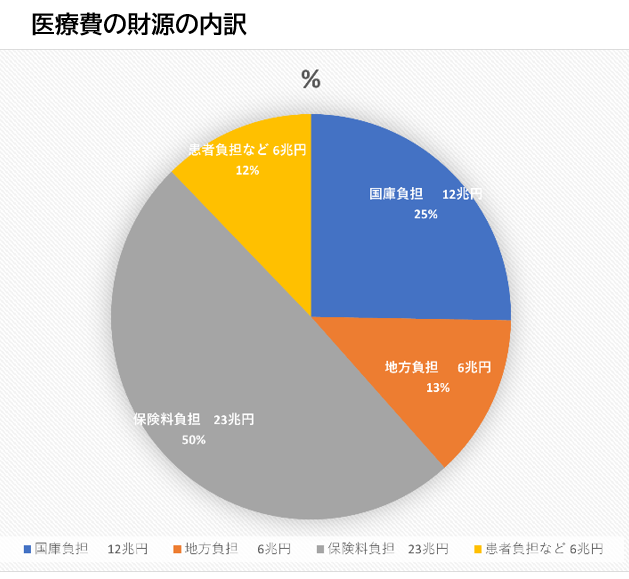

下図の円グラフを見ていただくとわかるように、医療費の財源はざっと5割が保険料、4割が国と地方の公費負担(税金)で調達されている。残り1割が患者負担だ。つまり全額が国民の負担となる。国庫負担のうちかなりの部分が借金財政でまかなわれているから、もっと正確に説明するなら、医療は「現在」の国民負担と「将来」の国民負担によって支えられていることになる。負担を将来世代に先送りしているのだ。

医療費が急増し続ける最大の理由は「超高齢化」である。75歳以上の後期高齢者になると、病気にかかって病院で治療を受ける頻度が格段に増えるからだ。65~74歳の前期高齢者になると、1人当たり国民医療費は現役世代の4倍ほどに増えて約55万円となるが、後期高齢者になるとこれが一段と増えて、平均約91万円となる。

しかも後期高齢者は全体の数そのものもこれから急速に増えていく。2016年に1691万人だった人口が、団塊の世代がすべて後期高齢者になる2025年になると490万人も増え、2180万人になる。国民の5人強に1人が後期高齢者になるということだ。

そして、医療費急増のもう一つの理由が、医学の進歩によって画期的な治療薬が開発され、その費用が膨らんでいることだ。たとえば、がん治療では薬代だけでも全額自己負担だとしたら年間1000万円以上がかかる。

薬代が高くなるのは製薬会社の開発コストがかさんでいるためだ。一つの新薬を販売するまでの開発コストは平均3000億円と言われる。そのコストを回収するために薬の値段をどうしても高く設定せざるをえなくなる。

代表例が、がん治療薬オプジーボである。がん治療で療養していた森喜朗・元首相がこれを使って健康を回復し、東京五輪組織委員会の会長職に復帰したことでも有名になった。この薬は一部の患者には劇的に効果を発揮する。問題はきわめて高額だということだ。当初は1人当たり年間3500万円ほどかかっていた。現在は4分の1ほどまで下がった。

ただ、國頭氏によると、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください