米国流の資本主義と訣別、その狭間で日本が味わう大きな困難

2022年01月19日

今年秋の中国共産党大会で党主席制を復活させ、習近平・党総書記(国家主席)が就任する可能性が出ている。共産党が国家を指導する中国では、党主席はかつて毛沢東が30年も務めた最高位である。

権力闘争の結果しだいで、総書記のまま5年の任期延長もありうるが、政治局常務委員会(7人)の集団指導体制の下では決定権が限られる。

しかし、党主席になれば、習氏の一言ですべてが決まる「独裁」に移行する。

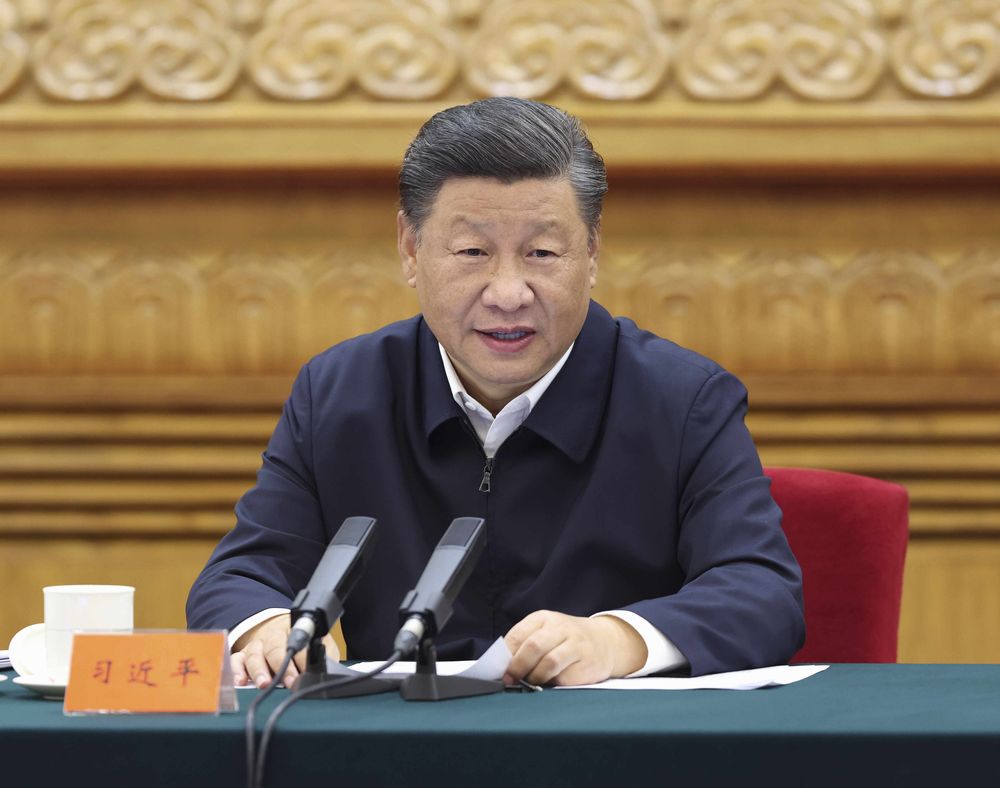

習近平氏

習近平氏世界が知りたいのは、習氏の「独裁」が目指す国家像である。重要なスローガン「共同富裕」の政策や発言を手掛かりに探ってみたい。

2020年秋、電子商取引のアリババグループを率いる馬雲(ジャック・マー)氏が粛清された。21年には不動産業業界や教育産業の経営者、著名芸能人などがヤリ玉にあがった。

ジャック・マー氏 SPhotograph/shutterstock.com

ジャック・マー氏 SPhotograph/shutterstock.com当初は中間層の不満を解消する超富裕層叩きの様相だったが、しだいに深い背景があることが分ってきた。

アリババグループは、その金融ビジネスが国有銀行の規模や機能を上回るまでに膨張し、国家の枠をはみ出そうとしたことで罰せられた。不動産業業界と教育産業は、庶民の住宅費や教育費を高騰させ、深刻な結婚難や少子化を招いたと指弾された。

昨年8月には、政府系経済紙が、「オンラインゲームは子どもの精神をむしばむアヘンだ」と攻撃した。翌日には削除されたが、衝撃は大きく、証券業界紙によると、中国のゲーム関連企業約30万社のうち3万社以上が倒産したという。

中国では若年層の失業率が高く、仕事や結婚・出産に無気力な若者が増えている。彼らは持て余した時間をオンラインゲームに費やしている。

今年1月10日付けの人民日報電子版は、京劇のストーリーや歌唱を題材にしたゲームを紹介し、「伝統演劇とゲームの見事な化学変化」「中国文化に対するリスペクト」と絶賛した。

従来のオンラインゲームを叩いた上で、党が推奨する方向性を業界と国民に知らしめようとしている。すなわち伝統文化を重んじ、民族意識の高揚や一体化に貢献するゲームを作れという、文化統制の指示なのだ。

2021年1月、海南省に本拠を置く「海航集団」がデフォルトした。2000年に航空運輸業でスタートし、金融、不動産、物流などに進出。17年には フォーチュン誌のグローバル500社リストにランクインするほど急成長した。

海航は米国資本主義の手法を手本に、巨額の借金をして内外の企業を次々と買収した。ヒルトン・ワールドワイドやドイツ銀行の大株主にもなったが、18年には過剰負債が原因で赤字に転落。海南省主導で経営再建を図ったが、失敗した。

海航の創業者と習氏は親しい仲だ。わずか20年で終わった栄枯盛衰を、習氏が重く見たことは疑いがない。その破たん時期は、アリババをはじめ米国とつながる民間企業の規制に乗り出した時期と重なるのだ。

習氏は海外経験がなくドメスティックな人物として知られる。生き馬の目を抜くような米国の資本主義によって中国経済が翻弄されることに、相当な危機感を覚えたのではないだろうか。

米金融市場は世界中から資金を吸い寄せている。その第1の理由はドルが基軸通貨であることだ。石油や金をはじめ世界の鉱物資源や穀物の取引はドルベースであり、ドルの発行権を握る米国の利益は大きい。

第2の理由は、米国債を発行して各国からドル資金を吸い上げる「ドルの還流」に成功していることだ。その豊富な資金は、米政府が財政支援する民間の先端技術開発や軍事力の強化に投入される。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください