各国の利害に翻弄される脱炭素の不幸

2022年02月08日

「気温上昇を1.5度以内に抑える」――昨年11月のCOP26で約130か国・地域が合意した努力目標の達成が危ぶまれている。産業革命から150年ですでに約1度上昇しており、残されているのは0.5度しかない。

1.5度以内に収まれば人類社会は持続可能だが、収まらなければ、地球は温暖化の歯止めを失って徐々に灼熱化に向かう。これは科学の知見である

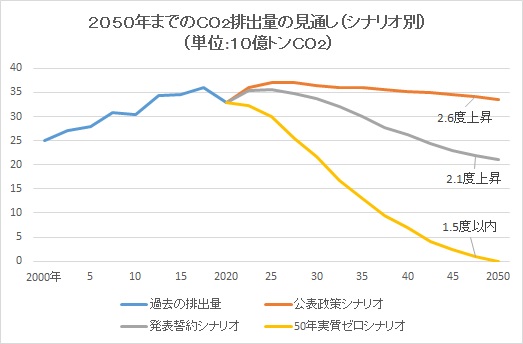

「1.5度以内」の達成には、CO2排出量を2050年までに実質ゼロ(カーボンニュートラル)にすることが必要だ。IEA(国際エネルギー機関)は、2050年までの排出量の見通しを3つのシナリオで示している(下のグラフ)。

2050年までのCO2排出量の見通し(シナリオ別)

2050年までのCO2排出量の見通し(シナリオ別)(1) 黄色の「50年実質ゼロシナリオ」は、2050年にCO2排出量実質ゼロが実現する理想的なケース。気温上昇は1.5度以内に収まる。

(2) 灰色の「発表誓約シナリオ」は、各国が現在発表している政策が公約通りに全て実現するケース。それでも2100年には2.1度上昇する。

(3) 橙色の「公表政策シナリオ」は、各国が発表している政策に、実現の可能性や効果の度合いを加味したケース。2100年には2.6度上昇する。

このグラフが語るのは、現在の各国の政策を集めても、CO2排出量の抑制は(2)の2.1度上昇が精一杯であり、(1)の「1.5度以内」実現は困難だということである。

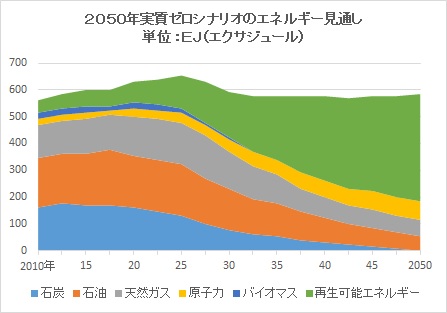

そこでIEAは、グラフ(1)の「50年には実質ゼロ」を着地点に設定し、そこからバックキャスト(逆算)して、着地点に行くためのエネルギー構成の道筋を試算した。それが下のグラフである。

2050年実質ゼロシナリオのエネルギー見通し

2050年実質ゼロシナリオのエネルギー見通し石炭(青)利用は今後30年でなくし、石油(橙色)や天然ガス(灰色)は3分の1に減らす。逆に再生可能エネルギー(緑)は全体の6割以上に増やす、という内容だ。

しかし、エネルギーは経済の重要インフラであり、その確保や利用には各国の存立がかかる。当然のことながらCOP26では各国の利害対立が露わになり、グラフのような具体的な道筋を決めることはできなかった。

2015年のパリ協定は200か国が参加して大成功だった。それは各国が自発的に目標を掲げて取り組む方針だったからだ。

Bernhard Staehli/shutterstock.com

Bernhard Staehli/shutterstock.comその後、人類に残された時間は少なくなり、COP26では規制を厳格に決めようとした。その結果、「世界は一つになって取り組む」どころか、各国の不協和音がかえって深刻になった。

理由の第一は南北問題(先進国と途上国の経済格差や対立)である。途上国は「エネルギーを大量消費してきたのは先進国ではないか。途上国が発展しようという時に『脱炭素』を言い出すのは勝手すぎる」と反発する。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください