【10】TSMC進出で浮き彫りになる日本半導体の敗戦/2022年

2022年02月25日

日本政府は、台湾の半導体受託製造会社TSMCが熊本につくる工場に5000億円近い巨額補助金を交付する。米中対立のなか、台湾メーカーを熊本に引き込むのが「経済安保」だというのが、その大義名分である。TSMCは補助金を元手に初期投資だけで1兆円近い前代未聞の規模の半導体工場を新設する。

ゆえに熊本はいま、県庁を挙げて半導体エンジニアの育成や熊本空港と結ぶ鉄道延伸を検討し、突然舞い込んだ「国策」にまるで天孫降臨のような大騒ぎだ。しかし、政府や自治体が至れり尽くせりの支援策を講じて、あがめたてまつるTSMCは、この四半世紀のうちに、日本の大手半導体メーカーを軒並み駆逐して、のし上がった「下剋上」の企業なのである。巨額補助金の大盤振る舞いによるTSMC誘致は、日本の半導体「敗戦」の裏返しでもある。

熊本市のベッドタウンでもある熊本県菊陽町は、もともと阿蘇山の裾野にある広大な農業地帯だった。麦をはじめ、ニンジンやダイコンなどの野菜、さらに高原野菜のキャベツが特産品という近郊農業が盛んな地域だったが、2000年代に入ってソニーの半導体工場(現ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング熊本テクノロジーセンター)ができて様相が一変する。

同工場はCCDやCMOSイメージセンサーという画像用半導体の量産工場で、画像用半導体が「電子の目」としてレンズに置き換わるにつれ、監視カメラやデジタルカメラ、さらにはスマートフォンへと用途が広がってゆき、ソニーの半導体生産の一大拠点になっていった。近隣には大手半導体製造装置メーカーの東京エレクトロンの工場(合志市)も立地し、菊陽町・合志市は一躍、小さな「シリコンバレー」になったのである。キャベツ畑が広がる長閑な農村地帯の主産品は、いまやハイテクの塊の半導体である。

そのソニーの工場の隣接地にTSMCが進出することになった。

TSMCの工場建設予定地。後方にソニーグループ子会社の半導体工場がみえる=2021年10月14日、熊本県菊陽町

TSMCの工場建設予定地。後方にソニーグループ子会社の半導体工場がみえる=2021年10月14日、熊本県菊陽町同じように熊本県庁も同様の全庁組織を立ち上げ、傘下に5つのプロジェクトチームを設け、さまざまな支援策を立案しようとしている。進出工場の利便性を向上させようと、JR豊肥線と熊本空港をつなぐ鉄道延伸計画を、従来予定していた路線ではなく、TSMCの工場が立地する付近を通すよう練り直している。

九州経済産業局が音頭を取って、産官学で半導体エンジニアの人材育成コンソーシアムをつくる準備会合が開かれた=2022年2月7日、福岡市博多区

九州経済産業局が音頭を取って、産官学で半導体エンジニアの人材育成コンソーシアムをつくる準備会合が開かれた=2022年2月7日、福岡市博多区 TSMCへの支援を県庁ぐるみで進める考えを語る熊本県の蒲島郁夫知事=2021年12月17日

TSMCへの支援を県庁ぐるみで進める考えを語る熊本県の蒲島郁夫知事=2021年12月17日従業員1500人のうち7割の地元雇用が見込まれることから、半導体エンジニアを養成しようと県立技術短期大学校に半導体エンジニア養成コースを新設し、さらに同短期大学校にTSMCで働く人向けの職業訓練コース(トレーニングセンター)を設けることも考えている。米国留学経験のある台湾人エリートが100人単位で赴任することから、「お子さんの教育問題が重要。インターナショナルスクールの創設ができないか検討している」と木村敬副知事は言う。

TSMCの初期投資9800億円(当初の8000億円からさらに上積みされた)は、初期投資額としては東芝(現キオクシア)やソニーなど国内の大手半導体メーカーでも見られないほど巨額だが、その投資額の約半分が補助金、つまり日本国民の税金が元手である。それに加えてアクセス道路や鉄道、就労者教育、子女の教育の面倒までに公費が投じられようとしている。

ところが、私が県庁や町役場の担当者に「TSMCってご存知でしたか?」と尋ねると、彼らは恥ずかしそうに言うのだった。「いやぁ、実は今回初めて知りまして……」と。

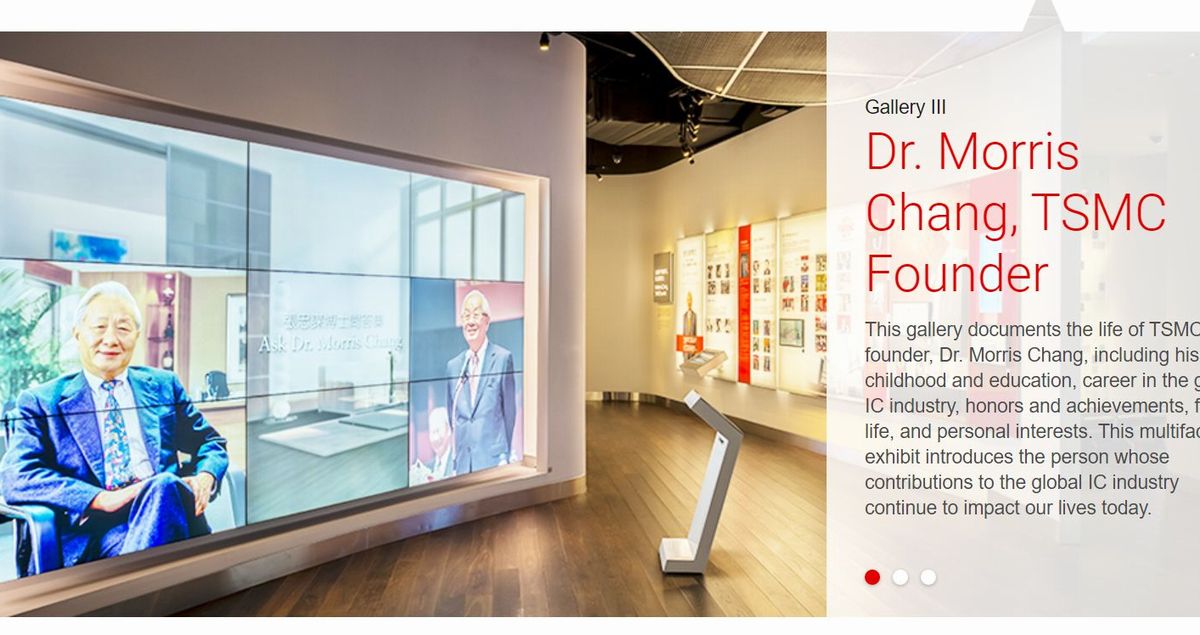

創業者のモリス・チャン氏を紹介するTSMCの公式サイト

創業者のモリス・チャン氏を紹介するTSMCの公式サイトTSMC創業当時の半導体業界は、先行していた米国勢を日本勢が激しく追い上げ、遂に86年に日米のシェアが逆転し、日本は世界最大の半導体生産国となった時代だった。「メイド・イン・ジャパン」が世界を席巻し、国内はバブル経済に浮かれ、強い円で米コロンビア映画やロックフェラーセンターを買い漁っていたころのことである。

急ピッチで造成工事が進む台湾のTSMCとソニーグループの工場建設予定地=2022年2月1日、熊本県菊陽町

急ピッチで造成工事が進む台湾のTSMCとソニーグループの工場建設予定地=2022年2月1日、熊本県菊陽町半導体は、家電製品やコンピューター、自動車、さらには戦闘機やミサイルなど様々な機器の「頭脳」の役割を果たしている。そんな半導体の分野で日本勢に追い越されたことに米国は強い危機感を抱き、レーガン政権は対日制裁をちらつかせて日米半導体摩擦が勃発した。結果的に日本政府(当時の通商産業省)は、米国の怒りを鎮めようと大幅に譲歩し、日米半導体協定という一種の「不平等条約」を呑んだのである。

日米首脳会談のため首相官邸を訪れたレーガン米大統領(右)と玄関に出迎える中曽根康弘首相(当時)=1986年5月3日

日米首脳会談のため首相官邸を訪れたレーガン米大統領(右)と玄関に出迎える中曽根康弘首相(当時)=1986年5月3日

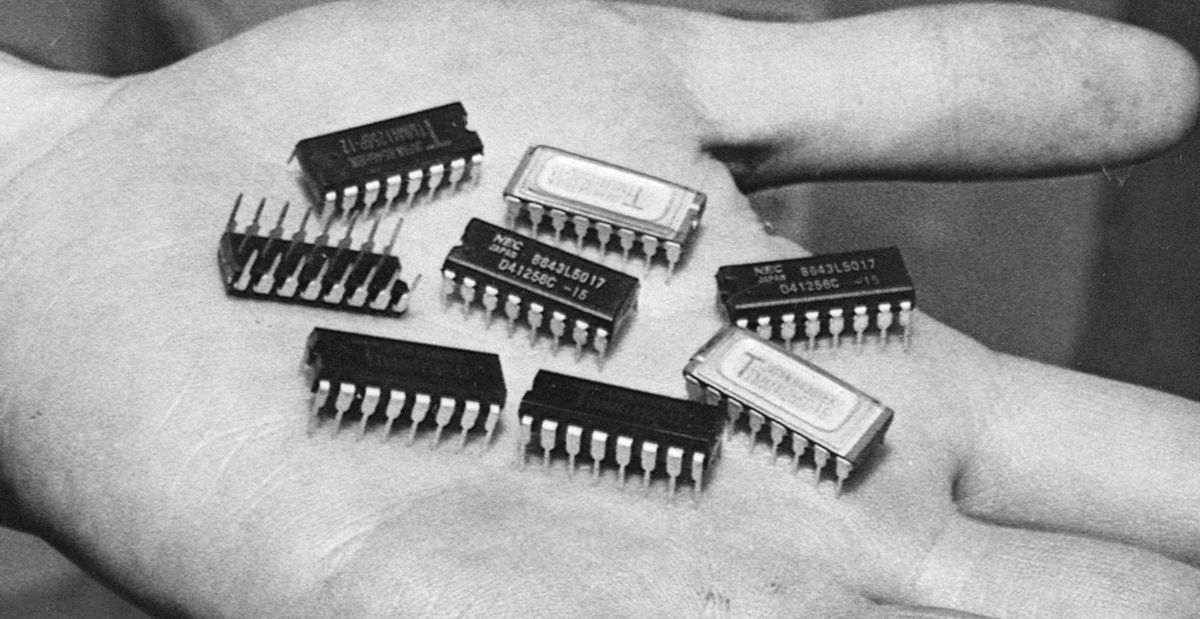

日米半導体摩擦の原因となった256キロビットDRAM

日米半導体摩擦の原因となった256キロビットDRAM日本側には製品をいくらで売るか、自由な価格決定権がなくなったのである。

こうして日本は、米国製半導体の購入を強く促される一方、価格決定という生殺与奪の権を奪われた状態におかれた。日本勢のシェアがじりじり減少するなか、いわば漁夫の利を得るかのように躍進していったのが、日米摩擦の埒外にあった韓国のサムスン電子だった。そして、ちょうどそのころに産声をあげたのが、TSMCなど台湾の半導体メーカーだったのである。

台湾の新竹にあるTSMCの第2工場

台湾の新竹にあるTSMCの第2工場それまでの半導体メーカーは、設計から製造、テスト、組み立て、機器類への組み込みまですべての工程が自社内で完結した「垂直統合」モデルにあった。日立製作所も東芝も松下電器産業(現パナソニック)も、それぞれ自社内にテレビやVTR、ステレオなど家電部門を持ち、それらに組み込む半導体をつくることが、そもそも半導体生産の出発点になっている。

日本の半導体が、先行する米国を打ち負かすことができたのは、この当時の日本の家電製品(特に1980年代はVTRとウォークマンなどオーディオ機器)の強さにあった。性能が高く、しかも安価だったため、土砂降り的に欧米に輸出され、あちこちで貿易摩擦をひきおこした。いわば半導体を使う製品の競争力が高かったことが、日本の半導体産業そのものを隆盛させたと言える。

インテル社製の新型マイクロプロセッサ(右下)を使った試作パソコン=1993年4月、幕張メッセ

インテル社製の新型マイクロプロセッサ(右下)を使った試作パソコン=1993年4月、幕張メッセしかもパソコンは、パソコンメーカーがすべての部品を作り、完成品として組み立てるのではなかった。OSはマイクロソフト、CPUはインテルなど専業企業から寄せ集め、それをまるでプラモデルの「ガンプラ」のように組み立ててできるのだ。

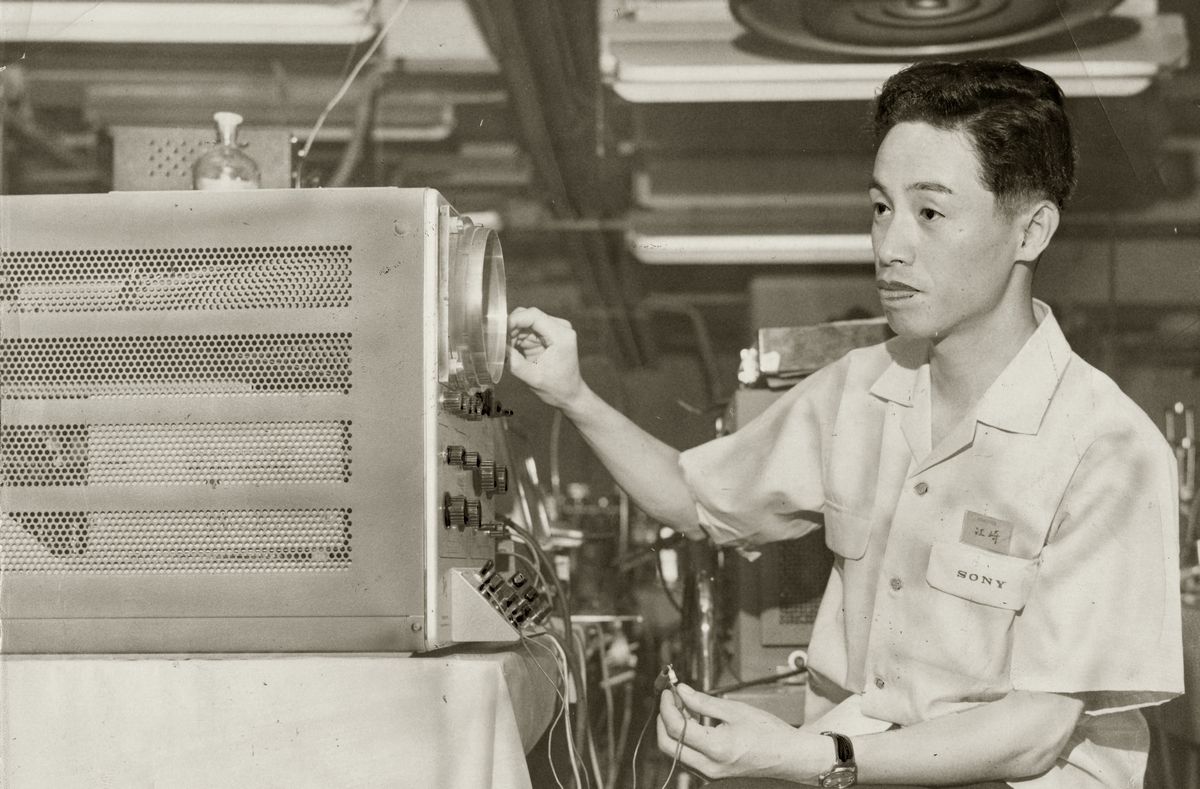

1958年1月、エサキダイオードの発明を米物理学会誌で発表し国際的に注目された江崎玲於奈・ソニー主任研究員。写真はソニー半導体部研究課でダイオードの特性検査をする江崎氏。「半導体におけるトンネル効果、超電導体の実験的発見」で73年度ノーベル物理学賞受賞

1958年1月、エサキダイオードの発明を米物理学会誌で発表し国際的に注目された江崎玲於奈・ソニー主任研究員。写真はソニー半導体部研究課でダイオードの特性検査をする江崎氏。「半導体におけるトンネル効果、超電導体の実験的発見」で73年度ノーベル物理学賞受賞半導体をつくるまでの複雑な工程もこのころから、それぞれの専門企業に分業されるようになっていた。設計だけに特化したのが英アームであり、製造だけに専念したのがTSMCやUMCなどの台湾メーカーだった。デザインや設計をしない「つくるだけ」の台湾メーカーは「ファンドリー」と呼ばれた。

台中にあるTSMCの第15工場

台中にあるTSMCの第15工場シャープは2001年、台湾のファンドリー、UMCグループ資本・業務提携したが、そのとき担当役員だった米田照正専務はこう言っていた。「我が社がいつまでも、半導体と液晶で毎年2000億~3000億円もの設備投資を続けられない。先端開発は自社内で続けていくが、たくさんある工程の中からアウトソース(外注)できるところはアウトソースしないと」。

それを聞いて「そんなことをしていて、軒を貸して母屋を取られることにはなりませんか」と私が尋ねると、米田は「UMCはいずれ一貫工程をめざしてくるだろうが、設計やテスト、組み立ての技術はそう簡単ではない。簡単にキャッチアップできないだろう。まぁ、5~6年はかかるんじゃないか」と楽観視していた。

その3年前に、当時はまだ世界第2位の半導体メーカーだったNECの佐々木元・副社長に「韓国のサムスン電子が半導体生産で躍進していますが」と尋ねたとき、彼から返ってきたのは「規模の小さい会社(サムスンのこと)は、(生産品目など)範囲を狭めないとダメ。限られた力で全力を尽くすものだ」というもので、「技術力はこっちのほうが断然、上だから」という目で見られたことを覚えている。

だいぶ傾きかけてはいたが、日本勢は90年代終盤から2000年代初頭、まだまだ気位は高かった。シャープやソニーなど日本勢は2000年ごろから半導体の量産品の製造を積極的に台湾に下請けに出すようになり、それによって次第に躍進していったのがTSMCやUMCだった。

1997年4月に完成したNECの当時最先端だった半導体工場(NEC広島A2工場)=同社提供

1997年4月に完成したNECの当時最先端だった半導体工場(NEC広島A2工場)=同社提供日本メーカーが彼らを育てたのだ。

経済産業省はITバブルが崩壊した2000年ごろから、日本の半導体メーカーの地盤沈下に危機感を抱き、業界横断的な最先端分野の開発プロジェクトに資金を投じることになる。国内の主要メーカーを集めて半導体の最先端の微細加工技術を共同開発する「MIRAI(みらい)」プロジェクトがその一つだった。茨城県つくば市にスーパークリーンルームという開発拠点を設け、産官学120人による研究が01年度からスタートした。

日本勢に追い込まれた米国が1987年、「セマテック」という産官学の共同プロジェクトを立ち上げて、政府資金によって技術開発を進めた事例に見習って、広島大の広瀬全孝教授をプロジェクトリーダーとし、NECや東芝など11社が加わった。

この当時、担当官僚だった福田秀敬IT産業室長(後に情報通信機器課長)は米国勤務から帰国したばかりで、当時の業界の行く末を彼なりに洞察していた。「日本の中で合従連衡を進めていかないとなりません。0.1ミクロン以下の微細化の設計を各社の共同研究で標準化させるとともに、各社の統一工場のような生産拠点をつくる。アイデアは海外からもらって、それを日本が設計し、量産する。勝負はデザインなので、台湾に負けないコストで量産できれば、まだまだ日本勢は勝てる。そうしているうちに、いずれアイデアも自分たちでできるかもしれない」。

半導体の生産の仕方は各社それぞれが独自のやり方だったのを、設計も製造もひとつの標準化された方法に統一し、それをてこにして業界再編を促そうとしていた。「これを進めていけば、再編するだろうと理解しています」と話していた。

それと比べて日本政府の出す資金は、けた違いに少なかった。「経産省の持ってくる話はいつも100億とか200億とか、せいぜい500億とかそんなもんです。そんなんじゃ、半導体ではたかがしれているんですよ」。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください