穀物貿易と当事国の複雑な関係

2022年03月17日

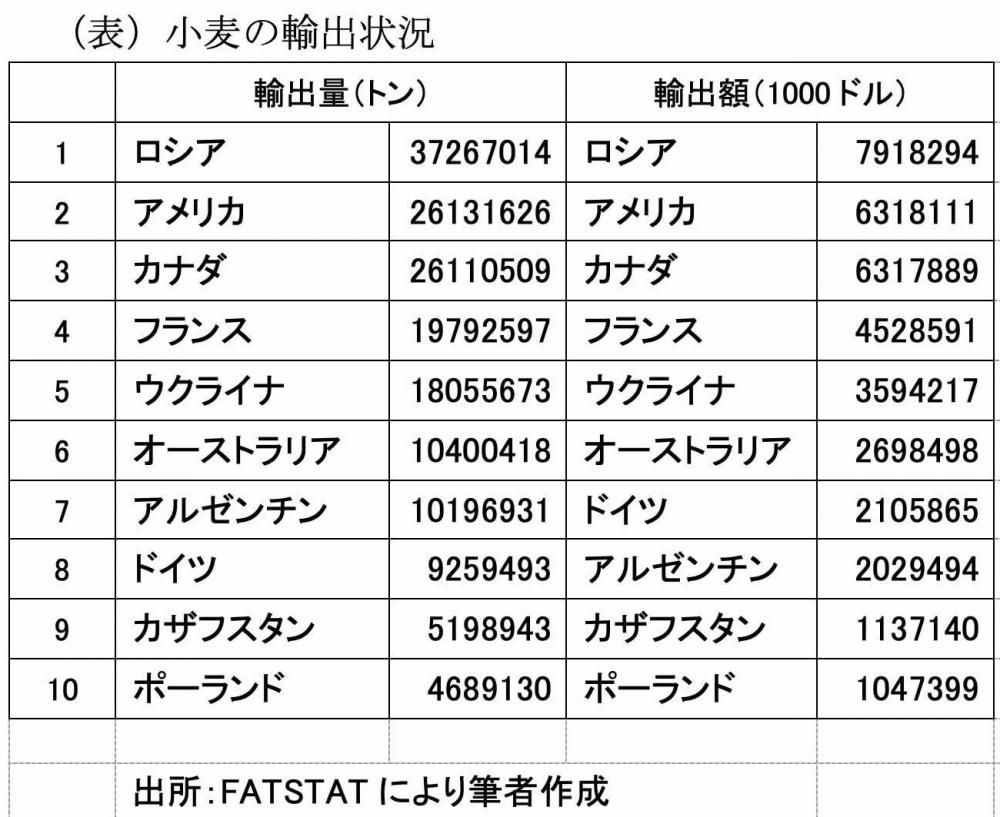

ロシアもウクライナも小麦の大輸出国(それぞれ国としては第1位と第5位)となっている。ただし、EU諸国をまとめると、EUが6100万トンで首位、続いてロシア(3700万トン)、アメリカ(2600万トン)、カナダ(2600万トン)、ウクライナ(1800万トン)と続く。1973年の食料危機が旧ソ連の穀物大量買い付けによって引き起こされたように、かつてロシアは世界最大の小麦輸入国だったのであり、輸出国となったのは、2000年代以降である。このため、黒海周辺の両国は、新興輸出国と言われる。また、両国の小麦は、品質的には、アメリカ等に劣り、仕向け先としては中東が主である。ただし、両国が、戦争による物流の混乱などにより小麦を輸出することが困難になると、世界全体の小麦供給量が減少し、高品質な小麦を含めて、価格水準は上昇する。

小麦の輸出状況

小麦の輸出状況また、ロシアのウクライナ侵攻後、原油価格が大きく上昇している。トウモロコシからエタノールというガソリンの代替品が作られる。原油価格が上がってガソリン価格が上がると、代替品であるエタノールへの需要も高まり、その価格も上がる。そうなると、エタノールの原料であるトウモロコシの価格が上がり、その代替品である他の穀物価格に波及していく。2008年には、このような事態が起きた。このように、原油価格と穀物価格が連動するようになっている。また、ウクライナは世界第4位のトウモロコシ輸出国でもある。

Fotokostic:shutterstock.com

Fotokostic:shutterstock.com供給面では、ロシアとウクライナからの小麦やトウモロコシの輸出の減少があり、需要面では原油価格上昇によるトウモロコシ需要の高まりや他の穀物への波及がある。このため、小麦だけでなく、トウモロコシ、大豆など日本が輸入に依存している農産物の価格が上昇することが予想される。日本は、農水省という国家貿易企業によって、アメリカ、カナダ、オーストラリアから高級な小麦を輸入しているが、その価格も上昇する。

何人かの民間エコノミストが、テレビに出演して、小麦の用途は裾野が広く、パン、ラーメン、うどん、スパゲッティなどさまざまな食品の原料なので、家計が影響を受けると指摘していた。

しかし、「食糧安保を脅かす農業政策〜コロナ後と円安、浮かび上がる国家的危機」(2021年12月25日)で指摘したように、これは誤りである。今回と同様、2008年小麦の国際価格が2~3倍に上昇し、パンなどの価格も上がったとき、食料品全体の消費者物価指数は、2.6%上がっただけだった。2012年ころ穀物価格が騰貴したときも、食料品の消費者物価指数はほとんど変化していない。

大きな理由は、小麦の輸入額は、日本全体の飲食料費支出の0.2%に過ぎないことである。我々が払う飲食料費の9割は、加工、流通、外食に帰属する。農産物への帰属はわずかで、特に小麦を含めた輸入農産物への支出は2%である。

Horth Rasur:shutterstock.com

Horth Rasur:shutterstock.comさらに、先ほどの、原油と穀物(ガソリンとエタノール)のように、消費には代替性がある。牛肉の値段が上がると、豚肉の消費を増やそうとする。我々は、パンやラーメンなどの小麦製品だけを食べているのではない。パンの値段が上がれば、その代替品である米の消費が増える。2008年には、それまで減少していた米の消費が増加した。

財やサービスに代替性があり、消費者が、一定の所得を前提に、財やサービスの相対価格を考慮して、適正な財の組み合わせを決定することは、ミクロ経済学の初歩である。食料の消費や需給を検討する際に、「代替性」は重要なキーワードである。

なお、2008年米の消費が増えたのは、スーパーの棚にフリカケが並んだからだという(珍)説が、農水省の中でもっともらしく伝わり、かなりの職員が信じていた。実際にはパンなどの小麦製品の価格が上がったから、相対的に価格が低下した米の消費が増えたのだ。米の消費が増えたのでスーパーはフリカケの販売を増やした。因果関係は逆である。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください