台湾有事なら、ウクライナの飢餓が再現される

2022年03月23日

3月12日、ウクライナ侵攻と合わせて、『食卓に迫る危機―食料自給率37%』と題するNHKのTVシンポジウムが開催された。壇上には「日本の食料自給率37%の衝撃」という垂れ幕が掲げられていた。

その内容は、前半で、地産地消の取り組みとして学校給食が取り上げられた後、出席者全員が、国内農業を支援して食料自給率を上げようというものだった。具体的には、「人口増加などで世界の食料価格が過去最高となっていて、これは元には戻らない。日本は貿易赤字になり経済力も低下するので、世界から食料を買えなくなる。そのために国産が必要だ。食料自給率低下の原因は、家畜の飼料(エサ)のほとんどを輸入穀物に頼っているからなので、エサ米の生産振興を行うべきだ。」という内容だった。食料自給率向上がテーマだが、本当に言いたいことは、最後の“エサ米の生産振興に対する国の支援の継続”だったのだろう。これにかなりの時間が割かれていた。

ほかのTVシンポジウムを見ていないので確かなことは言えないが、通常のシンポジウムであれば、様々な立場や意見の人が議論するのに、このシンポジウムは参加者全員が同じ方向を向いて議論していた。参加者は、JA農協関係者、タレント、農業経済学者、マルクス経済学者だった。

多くの人が世界の所得分布についての事実(データ)を知らないで議論しているという内容の『ファクトフルネス』という本がベストセラーになった。特に、農業の世界はウソが多い。ファクトに基づいて、これらの主張を検討しよう。

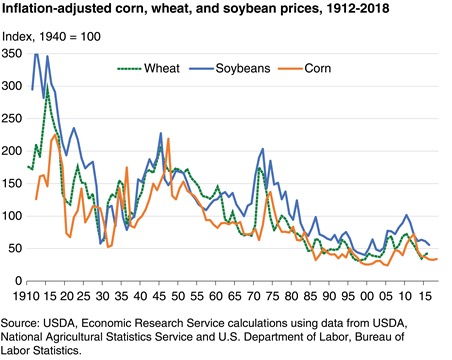

まず、世界の穀物の実質価格は長期的に低下傾向にあるというファクトだ。次は、アメリカ農務省作成による、物価修正した、トウモロコシ、小麦、大豆の過去約100年間の実質価格の推移である。一時的な上昇はあるものの、価格は傾向的に下がっている。この間の人口の増加は4倍を超えているのに、恒常的な食料危機は起きていない。確かに、直近の小麦価格は過去最高となったが、それは名目価格であって、実質価格ではない。実質価格で比べると、今の価格は70年代の通常年の価格を下回る。経済学者なら、過去と比較するのに、名目価格を採るべきではない。

2050年に突然人口が爆発するわけではないから、人口が増加して価格が上がるなら、既に価格は上昇傾向にあるはずだ。シンポジウム出席者の主張は、ファクトに反する。

(図)長期の穀物実質価格の推移

(出典):USDA

https://www.ers.usda.gov/data-products/chart-gallery/gallery/chart-detail/?chartId=76964

(図)長期の穀物実質価格の推移

(出典):USDA

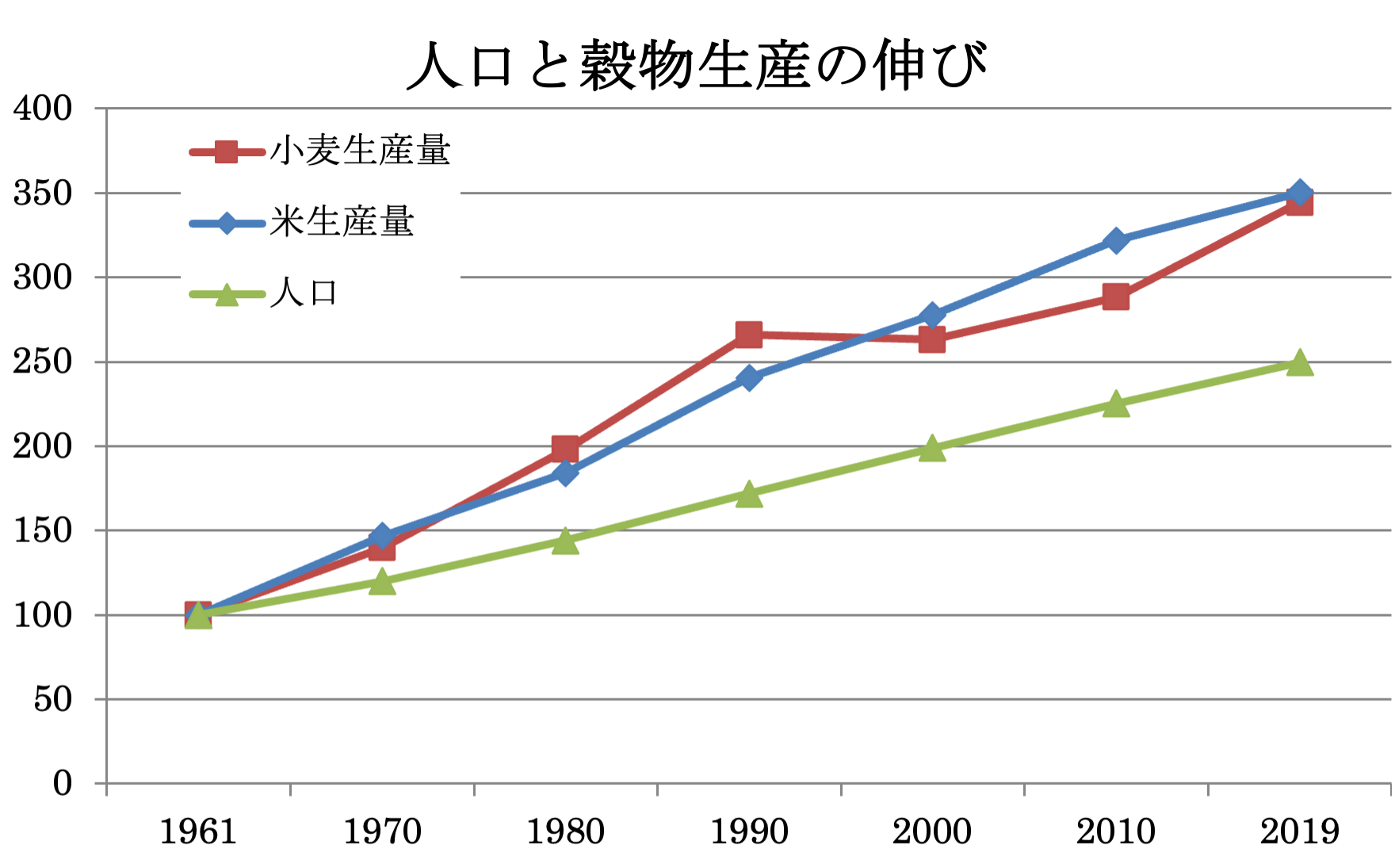

https://www.ers.usda.gov/data-products/chart-gallery/gallery/chart-detail/?chartId=76964次の図は、1961年の数値を100とした人口、米・小麦の生産量の推移である。米、小麦とも、穀物生産は3.4倍で、2.4倍の人口を上回る。このような穀物供給の増加が、穀物価格が低位にある理由だ。

(出典):穀物生産量:FAOSTAT 人口:World Bankより筆者作成

(出典):穀物生産量:FAOSTAT 人口:World Bankより筆者作成貿易黒字国でなければ食料を輸入できない、貿易赤字だから食料を輸入できないと言うなら、2011年以降日本は食料を輸入できなくなっているはずだが、そのようなことはない。むしろ、食料を輸出している国は、貿易黒字となりそうだ。そうであれば、輸入国も輸出国も、世界の全ての国が貿易黒字になってしまう。ある国の輸入は、他の国にとっては輸出である。世界全体としては、貿易収支は均衡しているので、このようなことはありえない。貿易収支が赤字で食料を輸入している国は、いくらでもある。また、仮に経済力が落ちたとしても、穀物価格が安くなれば、買えなくなることはない。

この議論の致命的な間違い(非論理性)は、国際市場から買えなくなるから国産を買うべきだと主張しているが、高い関税によって、国産農産物は国際価格より数倍も高いことだ。輸入農産物が買えなくなるなら、その前に国産農産物は買えなくなっているはずだ。日本の場合、小麦、乳製品、砂糖などの輸入農産物も関税で国際価格より高くなっている。経済力が落ちたなら、輸入品を関税なしで買えば良い。わざわざ高い国産品を買う必要はない。

驚いたのは、米は関税で国際市場から隔離しているから、今回の価格高騰の影響を受けないと主張していることだった。関税で国内市場を守っているうえ、減反政策による米の供給制限で米価を国内の市場価格よりも高くしている。この結果、日本の消費者は国際価格よりも2倍も3倍も高い米をずっと買い続けさせられているのだ。国際価格が上昇しても、国産の米より安い。国民や消費者のことを考えたことがないのだろう。

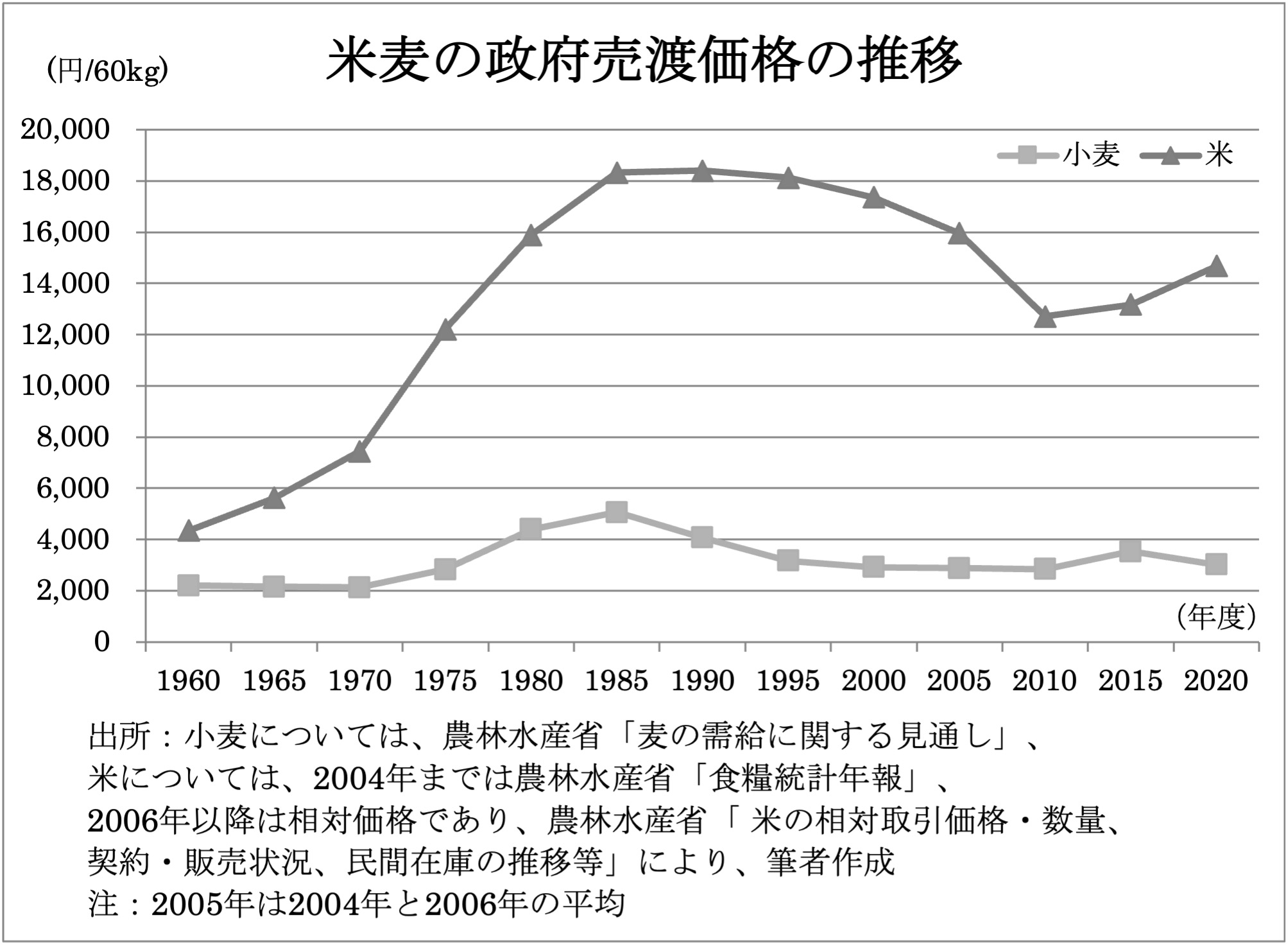

1960年の79%から37%への自給率の低下は、食生活の洋風化のためだというのが、農水省や研究者の見解である。しかし、米の需要が減少し、パン食など麦の需要が増加することは予想されていた。米と麦の消費には代替性がある。本来ならば、米価を下げて、米の生産を抑制しながら需要を拡大し、麦価を上げて、麦の生産を増加させながら需要を抑制するという政策が、採用されるべきだった。しかし、その逆の政策が実施された。高米価・低麦価政策により、米は過剰となり、麦生産は激減した。1995年に食糧管理制度が廃止された後も、需給均衡価格よりも高い米価は、農家に補助金を払って供給量を減少させるという減反政策で維持されている。

食料自給率が低下した理由の一つは、次の図のように、小麦に比べ米の価格を大幅に上げたからだ。

米麦の政府売渡価格の推移

米麦の政府売渡価格の推移1942年の食糧管理制度以来、米麦とも国家貿易企業である農水省が輸入して売却してきた。輸入麦からとる課徴金(マークアップと言われる、事実上の関税で国内麦への補給金として使用してきた)を大きくして、麦の値段(売渡し価格)を上げる一方、それによる差益を米に利用すれば、生産者米価を上げても消費者米価を抑えることができた。

ところが、兼業農家が多くなって、田植えの時期が、まとまって休みが取れるゴールデンウィークのころになった。このため6月に麦を収穫して田植えをする二毛作はできなくなった。兼業農家は麦作への関心を薄め、米+兼業の二毛作となった。組合員の多くが兼業農家となったJA農協は、生産者米価引上げに一大政治運動を展開したが、生産者麦価には全く関心を持たなくなった。こうして、小津安二郎監督、原節子主演の名画の題名にもなった「麦秋」は、日本の田園風景から消えていった。

さらに、JA農協は、米麦の相対価格を是正して、米の消費減少を食い止めるという発想も持たなかった。私は、1977年から1980年まで食糧管理制度を担当していたが、この間このような問題提起をしたのは、日本社会党の国会議員一人だけだった。

農水省・食糧庁が、なぜ米麦の相対価格是正に動かなかったのかは、はっきりしない。私の先輩たちは、産業として成熟している米業界に比べ、食生活の洋風化を追い風に成長を見込まれる麦関連産業を伸ばした方が、天下り先が期待できると考えたのではないだろうか?

この結果、1人1年あたりの米消費量はピーク時の1962年118kgから、2018年には53.5kgに減少し、総消費量は1963年の1341万トンから2018年には847万トンへ減少した。農水省が示した2022年産の適正生産量は675万トンで1967年1,426万トンの半分以下だ。他方で、国産麦(小麦に大・裸麦を加えた合計)の生産は、1960年の383万トンから、わずか15年後の75年に46万トンへと、8分の1まで減少した。その後、1973年の国際的な穀物危機から麦作奨励の政策が打ち出され、麦価も大幅に引き上げられた。この結果、麦の生産は2021年には131万トンに回復しているが、それでも1960年の3分の1である。

osayMay/shutterstock.com

osayMay/shutterstock.comパンやラーメンはほぼ100%輸入小麦である。国産小麦の主たる用途はうどんだが、いったん外麦に移った需要は戻らなかった。さぬきうどんの原料はASWというオーストラリア産小麦になった。米麦あわせた生産量は1960年の1,669万トンから2020年には893万トンへとほぼ半減した。1960年当時米の消費量は小麦の3倍以上もあったのに、今では同じ量まで接近している。

米に比べ消費者麦価が低い水準に抑えられたことで、麦の消費量は1960年の600万トンから今では850万トンに増加した。しかも、国産麦の生産減少により、麦供給の9割はアメリカ、カナダ、オーストラリアからの輸入麦となっている。

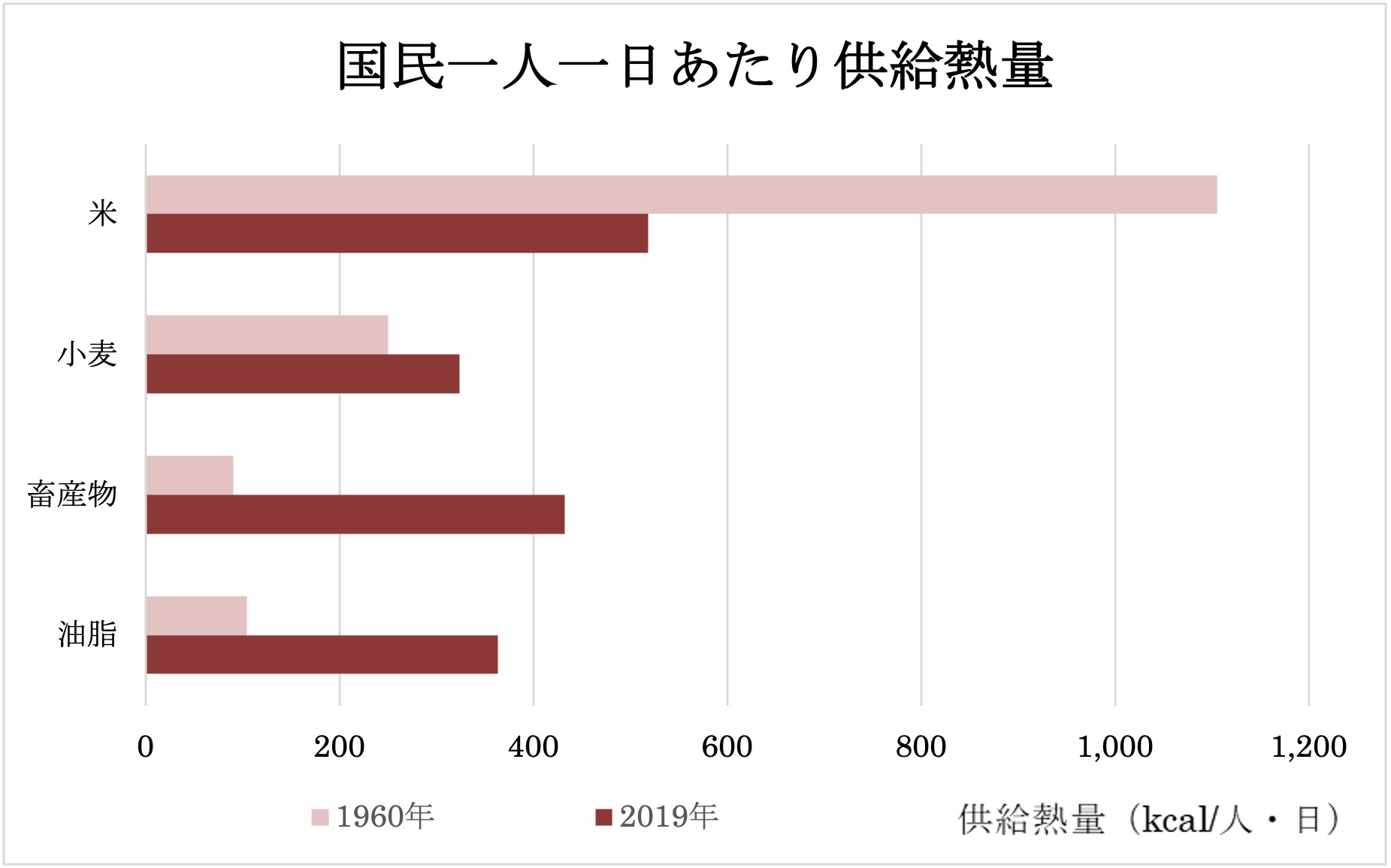

国民一人一日あたり供給熱量

(出典)農水省「食料需給表」より筆者作成

国民一人一日あたり供給熱量

(出典)農水省「食料需給表」より筆者作成世界的には、他の穀物と違い、価格の高い米は家畜のエサには向けられない。世界全体でのエサ用仕向け比率は、米4%、小麦15%、トウモロコシ63%だ(2018年)。しかも世界で最も米価の高い日本でエサ米の振興をしている。主食用米に比べエサ米の価格(60kg当たり)はその10分の1の1,500円程度だ。

Igor Stramyk:shutterstock.com

Igor Stramyk:shutterstock.comエサ米に減反の補助金を出すようになったのは2008年からだ。転作作物として米以外の小麦や大豆などの作物を作る技術のない兼業農家でも、米なら作れる。米(エサ)を米(主食用)の転作作物としたのだ。エサ米の専用品種もあるが、主食用の米をエサ米として生産・販売しても、補助金の対象となる。コシヒカリを豚が食べているのだ。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください