脱原発か経済か、今こそ原子力政策に決着をつける好機だ

2022年04月27日

ロシア軍によるウクライナ侵攻は世界の地政学や経済安全保障、エネルギー安全保障のあり方に再考を迫っている。原子力政策もその一つだろう。私たちは原発の安全性について考える際、テロや武力攻撃の脅威は「国際法違反だからありえない」という前提で検討してきたのだが、これも無視できない問題なのだという現実を目の前に突きつけられたかたちだ。

とはいえ世の中はこの問題を受けて「だから脱原発だ」と受け止める者ばかりではない。「だから原発推進だ」という主張も成り立つからややこしい。ウクライナ危機から読み解く教訓は、かなり複雑なのである。

ロシア軍がウクライナの原発施設を最初に襲ったのは侵攻初日の2月24日。首都キーウへの進軍ルートにあった旧ソ連のチェルノブイリ原発を制圧した。後に撤退したが、ここで塹壕を掘った際、被ばくした疑いもあるという。

さらに3月4日、ウクライナ中南部にある最大の発電能力をもつザポリージャ原発も攻撃された。砲撃を受けて訓練棟で火災が起き、ウクライナ軍の3人が死亡、2人が負傷した。

ウクライナ南部のザポリージャ原発で、ロシア軍の攻撃で焼けた訓練棟=2022年3月4日、ウクライナの原子力企業「エネルゴアトム」がSNSに投稿した

ウクライナ南部のザポリージャ原発で、ロシア軍の攻撃で焼けた訓練棟=2022年3月4日、ウクライナの原子力企業「エネルゴアトム」がSNSに投稿したこの事態で浮かび上がったのが、原発が武力攻撃に耐えられるかどうかという問題である。これまで日本では、大地震や津波、噴火など自然災害への備えが原発リスク対策の主要テーマだった。武力攻撃は焦点にならなかった。原発への攻撃は「ジュネーブ条約などで禁じられており、ありえない」という理屈で、この点について対応してこなかったのだ。

だが、ウクライナで「戦時に攻撃対象にならない施設はない」という現実が浮かび上がった。むしろ原発という核を取り扱う施設だからこそ狙われる可能性さえある。

この事態を受け、日本政府の対応は変わっていない。岸田文雄首相は3月16日の記者会見でこう話している。

「航空機などのテロについても事業者がしっかり対応することを定めている。武力攻撃の場合は、平和安全法制の仕組みがあり、しっかり対応している。ミサイル攻撃等についてもこの法にもとづいてイージス体制、あるいはパック3などのミサイル防衛体制でしっかり対応していく」

「いずれにせよ原発への武力攻撃はジュネーブ諸条約違反、国際法違反であることを大前提に、原子力安全の法律と安全保障における法律をしっかり連動させることによって原発の安全を守っていくのが基本」

要は、原発攻撃は国際法で禁じられている、だからそうそうそんなことは起きないだろうし、仮にミサイル攻撃のような事態になったら、あとは安全保障法制のもとで迎撃ミサイルなどによって防衛する、という説明である。懸念を強めている風でもなく、新たな対応が必要だと言っているわけでもない。

当然、記者側からは追加質問が出た。「現行法で大丈夫なのでしょうか?」

これに対し、岸田首相の答えはざっと次のようなものだ。「安全保障において何が必要なのか、日本の防衛力の強化、日米同盟の対処力、抑止力が十分なのか検討していく。ミサイル等の技術も毎日毎日進歩していくので、日本の国民の命や暮らしを守るために十分かどうか絶えず考えていかなければいけない」

あらゆる答弁がそうなのだが、岸田首相の話は誠実に答えているようで、実際には何も答えていない。これも要は、現状のまま何も変えない、という話にすぎない。

この問題をめぐって強い懸念を示し、国会で政府側を追及したのは野党、とりわけ立憲民主党の議員たちだった。たとえば3月9日の衆院経済産業委員会では山崎誠議員(立憲民主)が質問した。「原発はミサイル攻撃には極めて脆弱ではないか?」

これに対し、原子力規制委員会の更田豊志委員長は「テロに対する対策は講じているが、二国間の紛争による武力攻撃のようなものは想定していない。日本の原発は、制御室が占拠された場合でも制御室の外から原子炉を停止させたり、冷却、安定化させたりするための設備は設けている。しかし武力攻撃によって占拠された場合はコントロール全体を握られるので、どのような事態も避けられるものではない」と説明した。日本では、原発への武力攻撃はまったくの想定外だった。そのことを実に正直に打ち明けたのだ。

一方、萩生田光一経産相は山崎氏の問いに、こんな答弁をして反発を買った。「あらゆる想定に100%対応するということの難しさもある。原発が仮に世界中から無くなったとしても核ミサイルの存在があれば同じような事態はありうる」と。これに山崎氏が怒って「いまの答弁はひどい。核ミサイルがあるのだから原発リスクが日本にあってもしようがないのでは、という話か」と抗議したのも当然だろう。

3月11日の参院災害対策特別委員会では、塩村あやか議員(立憲民主)が質問に立った。「原発にミサイルが撃ち込まれたらどうなるのか?」。更田委員長は「原子力施設には環境に飛び散ってしまっては困る放射性物質が貯蔵されている。その閉じ込めが失われれば、またミサイルそのものが持つ破壊力によって飛び散らすようなことがあれば、環境に大きな影響が出ることは避けられない」とリスクの所在を明らかにした。

4月7日の衆院原子力特別委員会で質問に立ったのは、元首相の菅直人議員(立憲民主)である。菅氏は2011年3月に起きた東日本大震災の時期の首相であり、東京電力福島第一原発事故に対してはみずから事故対応の指揮をとった。その過程で一時は「このまま状況が悪くなると東日本がダメになり、日本は分断されてしまう」と恐怖におののいた、と伝えられている(『カウントダウン・メルトダウン』船橋洋一)。

「通常兵器による攻撃で原発が破壊される可能性はあるか?」。菅氏の問いに、更田委員長は「原発が通常兵器による攻撃で直接被害を受けたら放射性物質の拡散は避けられない」と改めて断じた。

政府では、山口壮・原子力防災担当相が記者会見で危機感をあらわにする発言をしている。3月11日、原発がミサイルなどの武力攻撃を受けた場合の被害想定について「チェルノブイリの時よりも、もっとすさまじい。町が消えていくような話だ」と述べている。

参院予算委で、立憲民主党の福山哲郎氏の質問に答弁する原子力規制委員会の更田豊志委員長。手前左は岸田文雄首相=2022年3月14日

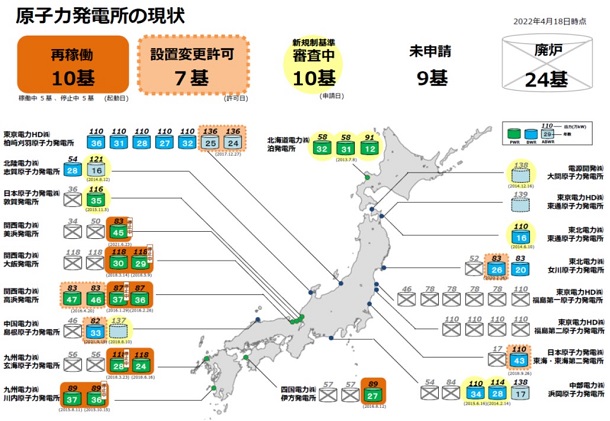

参院予算委で、立憲民主党の福山哲郎氏の質問に答弁する原子力規制委員会の更田豊志委員長。手前左は岸田文雄首相=2022年3月14日ミサイルの標的になったらひとたまりもない原発。そのような潜在的なリスクを抱える原発は国内にどのくらいあるのだろうか。経済産業省・資源エネルギー庁が公表している「原子力発電所の現状」(2022年4月18日時点)の表をご覧いただきたい。これによると、日本国内には現在、廃炉や未稼働施設も含めて合計60基の原発がある。このうち現在、発電しているのは関西電力の大飯原発、高浜原発など5基のみだ。ほかに定期検査中や審査中、未申請などの状態で稼働に至っていない原発が31基あり、さらに3.11原発事故を受けて廃炉になった原発が24基ある。

資源エネルギー庁資料から(2022年4月18日現在)

資源エネルギー庁資料から(2022年4月18日現在)だとすると、武力攻撃リスクにさらされていると言える原発は稼働中の5基だけということになるのか。この点についても更田委員長が答弁で見解を明らかにしている(3月11日、参院災害対策特別委)。

「強力なミサイルが着弾するということを前提にすると、原子力施設が運転しているか停止しているかというのはほとんど差がない」

「そこに放射性物質がある限り、強力なミサイルが着弾したら被害を呼ぶ。したがって対策は放射性物質のすべてを地中深くに埋めるといったような対策以外はなかなか考えることは難しい。すぐにとれる対策というのは、強力なミサイル着弾を前提とする限り、事実上ない」

原子力規制委員会の委員長という立場での発言としては、非常に厳しい認識だと言っていいのではないか。ミサイル攻撃を受けたら放射能拡散は発電中であろうとなかろうと避けられないのだ。つまり、潜在的リスクは「日本国内にある60基すべてにある」ということになる。60基が立地する自治体は北海道から九州まで13道県に及ぶ。ほぼ日本全域を網羅するのだ。この点で、まったくリスクの及ばない地域は日本国内にない、ということになるだろう。

それではミサイルが撃ち込まれずとも、ロシア軍によるウクライナ原発攻撃のように、武力集団が施設内に押し入った場合の「テロ対策」はどうか。

これについては、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください