財務相、経済団体トップも懸念表明、知恵集め「緩和」の転換を検討する時だ

2022年04月27日

日本経済にとって円安が素直に歓迎された局面はもう終わっているのに、金融の異次元緩和で実質的な円安誘導を続けている日銀は、通貨の番人としての責任を果たしているのか。「悪い円安」の指摘が出ているのを機に緩和政策からの出口を考え、円安にブレーキをかけながら国民や市場と対話しつつ軟着陸を目指すべきではないだろうか。いつまでも緩和一辺倒のアベノミクス路線を続けるのではなく、収束への議論がなされるべきだということを現実が示唆しているように見えるのだが。

急激な円安の直接のきっかけは、米連邦準備制度理事会(FRB)による金融引き締めにより、日米の金利差が拡大したため、外国為替市場で円が売り込まれたことだ。しかし責任の半分は日銀にある。黒田東彦総裁がなおも金融緩和に固執したり、円安が日本経済にプラスだと言い続けたりしていることが、市場での円売りを勢いづけているのだ。

こうした状況に、日銀と二人三脚のようなコンビを組んでいるはずの財務省からも不協和音が飛び出した。

鈴木俊一財務相

鈴木俊一財務相財務相は「為替の安定が重要で、特に急速な変動は望ましくない」と一般論も述べたが、この日は為替の現状に関して踏み込んだ表現を用いて「悪い円安」の現状を認めたところが経済関係者に注目された。

金融界には「円安に対する危機感の表れであるとともに、円安を助長している日本銀行の金融政策姿勢に対する不満の表れなのではないか」といった反応が出ている。筆者がテレビのニュース映像を見た限りでは、財務相はこのくだりをメモに頼らず淀みなく述べていたから、本音を率直に表現したのだろうと思う。

黒田総裁から見れば、為替市場への介入などは財務省に責任があり、「悪い円安」も日銀の責任ではないと主張したいところかもしれないが、金利差で円が売り込まれ、その金利差の要因の半分は日銀のマイナス金利政策によるのだから、円安について日銀は責任を免れないと考えるべきだ。

その点を財務相がズバリと言ってのけたという印象があり、筆者はこのニュース映像をテレビで見て、日銀も今のまま何もしない姿勢では済まないのではないかと思った。

円安がもたらす輸入物価の上昇で国民生活は圧迫されるが、多くの中小企業や輸入関連の大手企業も原材料や部品の値上がりに苦しむ。そうした状況を反映して、経済界にも円安への不満と不安が台頭し、日銀の政策も疑問視されつつある。

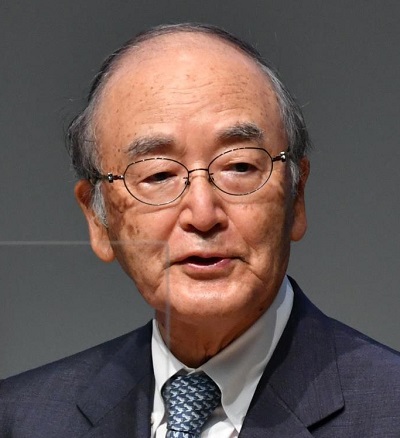

日本商工会議所の三村明夫会頭

日本商工会議所の三村明夫会頭さらに三村会頭は、「アメリカが金融を引き締めるなか、円安をどう回避するか難しい」としつつも、日銀に今の金融政策をどう終えるのか、タイミングややり方を「慎重に考えてもらいたい」とも述べた。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください