復興庁の集計も避難指示12市町村の発表も実態と乖離している

2022年08月31日

福島第一原発の事故から11年半を迎えようとしている。

筆者は福島県富岡町の自宅から約150キロ離れた福島県須賀川市に移り、帰還できる日を待ちながら、とりあえず購入した中古の家で避難を続けている。

自宅は帰還困難区域にあり、草刈や家のメンテナンスのために敷地に立ち入るには、あらかじめ手続きをした上で、監視員のいるゲートを通過し、午後4時には区域から退出しなくてはならない。年間の立ち入り回数も上限がある。

国は昨年8月末、「帰還困難区域を2020年代に解除する」という方針を決めたが、それから10ヶ月後に開催された富岡町の町政懇談会と、それにつづき実施された帰還困難区域住民に対する説明会でも、内閣府の辻本圭助原子力災害現地対策本部副本部長からは、その方針が繰り返し語られただけであり、自宅周辺の除染がいつ始まるかも見えてこない。

帰還困難区域にある自宅に一時帰宅した際、庭の除草作業をする住民=2018年5月20日、福島県富岡町

帰還困難区域にある自宅に一時帰宅した際、庭の除草作業をする住民=2018年5月20日、福島県富岡町東日本大震災・原発事故では、多くの人が住処を離れ避難した。福島県の場合、宮城県や岩手県と比べると地震と津波による被害は少なかったとはいえ、相馬市、南相馬市、浪江町、いわき市など太平洋岸では、地震と津波で一部住民は避難した。

ただ、その直後に原発事故が発生し、原子力災害対策特別措置法による国からの避難指示が出たため、福島第一、第二原発周辺の大熊町、双葉町、富岡町、浪江町、川内村、葛尾村、飯館村、楢葉町、広野町の6町3村の全域と南相馬市、田村市、川俣町の2市1町の一部では、直ちに全住民の避難が行われた。

さらに、国からの避難指示が出なかった郡山市などの地域からも、原発事故による健康影響を恐れて自主的に避難した人もいた。

大津波に襲われた地域は、10年後の今日、福島県の帰還困難区域を除き復旧が進み、帰還を望んでいた人は戻って家を再建、あるいは復興住宅に入居した。事業者も事業を再開、人々も元の職場に戻っている。福島県の浜通りでも、原発事故で出されていた避難指示が、帰還困難区域を除いて徐々に解除され、そこに戻って生活をすることが可能になっている。

しかし、避難指示が解除されても、さまざまな理由で戻らない住民が数多くいることも事実だ。なかには避難先で土地を購入し、そこに家を新築し、仕事も子供の学校も決まり、生活基盤ができてしまった人もいる。一度は戻ったものの、生活に不便さを感じて再び別の土地に移った人もいる。こうした複雑な状況のなかで、福島県で東日本大震災・原発事故で当初避難した人が何人いたか、そして現在は何人いるのか定かでないのだ。

東日本大震災・原発事故により、現在も避難している人を「避難者」とすると、次のいずれかに該当すると考えられるが、実際には避難理由が重複している場合もある。

1 東日本大震災の地震・津波による避難者

・ 地震や津波の被害のために戻れない人

・ 今後の地震や津波が心配で戻らない人

2 原子力災害対策特別措置法による避難者

・ 避難指示が継続しているために戻れない人

・ 避難指示が解除されても何らかの理由で戻らない人

3 避難指示はなかったが、原発事故による影響を恐れた避難者

・ 放射線の影響を心配している人

・ 放射線の影響以外の不安のある人

最も範囲を広げた場合、避難者は1+2+3であり、原発事故による避難に限定すれば、避難者は2+3である。範囲をどこにするかによって、避難者数は変わってくる。

「関連死を含む死者・行方不明者が2万2207人と戦後最悪の自然災害となった東日本大震災から11日、11年となる。東京電力福島第1原発事故によって今もほとんど避難指示が解除されていない337平方キロの帰還困難区域が福島県7市町村に残り、避難者は全国47都道府県に3万8139人いる」(毎日新聞3月10日付)

「2万2000人以上が犠牲になった東日本大震災から11日で11年となる。避難生活を送る人は福島の被災者を中心に、なお3万8139人に上る。福島県ではこの春、帰還困難区域の一部で避難指示が解除される予定だが、住民の帰還が進むか不透明だ」(読売新聞3月11日付)

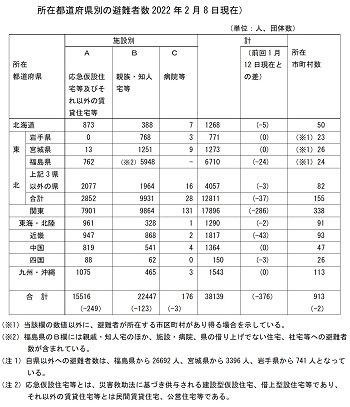

ここに登場する避難者数は、復興庁がホームページで公表している「所在都道府県別の避難者数」の避難者数合計を使っている。

原発事故の避難者の避難元がどこの市町村で、その場所は避難指示が解除されているのか、いないのかも不明だ。記事では、避難者になった理由、今も避難者でいる理由も示されておらず、読者は避難者数だけを示されても、意味するところを理解できない。「復興庁調べ」と書いてないので、出典もわからない。

この表を詳しくみると、38139人の意味するところがいくぶん明らかになるが、上記の不明点は明らかにはならない。福島県内に避難している6710人が、すべて福島県民と仮定すれば、福島県民は県内6710人+県外26692人の合計33402人が避難していることになる。

同じように宮城県は県内1273人+県外3396人の合計4669人。岩手県は県内771人+県外741人の合計1515人。3県のなかでは福島県民だった避難者が桁違いに多い。その理由は、原発事故による避難指示が長引いているためと思われる。

この表で、避難者数は避難先別に分けられており、その区分として、

A 応急仮設住宅等及びそれ以外の賃貸住宅等

B 親族・知人宅等

C 病院等

の三つがあり、避難者はこの区分のどこかに入るようになっている。

「避難者」の定義は書いていないが、避難者をABCに限定することで、これに該当しない人は除かれることになる。福島県の避難者の多くは、避難から数年の時を経て長期化を覚悟し、避難先などに土地を購入し家を新築したり、中古の物件を購入したりした。

その数は東京電力も把握できていないが、仮設住宅など次々と解体され、持ち家をした人が増えたため、復興庁上記ABCの対象から外れた福島県民が多数いると考えられる。筆者もその一人だろう。

念のため、筆者が復興庁福島本部被災者支援班に確認したところ、復興庁は上記の表を作成するために、福島県に対し、福島県内の避難者数を毎月復興庁に報告するよう依頼していた。

福島県の危機管理部災害対策課に確認したところ、各市町村の住民課などから毎月の避難者数を報告してもらい、それを集計して復興庁に報告していた。ただ、同課によれば、県外避難者については福島県からの報告ではなく、復興庁自ら、避難者数を総務省の「全国避難者情報システム」(2011年4月スタート)で確認し、表に反映していた。

福島県のホームページに掲載されている避難者数の資料では、欄外に「自ら住宅取得した方や復興公営住宅等へ入居された方は含まれておりません」との注が加えられている。

復興庁のまとめた避難者数「38139人」を引用する場合は、復興庁が上記のような調査方法と条件で避難者数を出していることを理解しておく必要がある。

帰還困難区域入口のバリケード=2020年7月10日

帰還困難区域入口のバリケード=2020年7月10日避難が長引くと、避難した人々に、長期の仮設住宅などの暮らしから脱したい、より安定的で快適な暮らしをしたい、という気持ちが起きる。いずれは避難してきた元の場所に戻りたいと考えている人も、とりあえず手狭な仮設住宅から出ての生活を望むのであり、家を購入したからといって避難を終えたと解釈するのは早計だ。自治体としても、仮設住宅を何年にもわたって使い続けることは仮設住宅の本来の姿ではない。

今回の原発事故では、長期間使用できなかったとして、土地や家屋などの不動産について、取得額や評価額を基準とした賠償が所有者に対して行われた。多くの避難者が県内の都市部に避難したが、「福島市や郡山市がある中通りの都市部は、浜通りと比較して地価が高いので、浜通りの地価評価では中通りでの土地の取得ができない」という避難者の苦情を受けて、土地の賠償額の上積みも行われ、これで新しい家の取得に弾みがついた。

また、賠償支払いの条件として新たな不動産の取得証明(領収書や見積書の提出)を東京電力から求められたことも、避難先などにいち早く家を購入することにつながったと見られる。もともと浜通り地域では、各世帯の持ち家比率は80%と高水準であった。それだけに、避難先で家を購入することは抵抗感が少なかった。私も含め、私のまわりには帰還する意思を持ちながらも、家を購入した人は数多くいる。

避難先の多くが都市部に集中したことも、避難先に家を購入させる原因のひとつだった。商業施設や病院が多く、新幹線などがある利便性、就職先、就学先の選択肢が豊富であることは、浜通りから、中通りの都市部に避難してきた人々には魅力的に感じられた。特に若い世代ではそうだ。

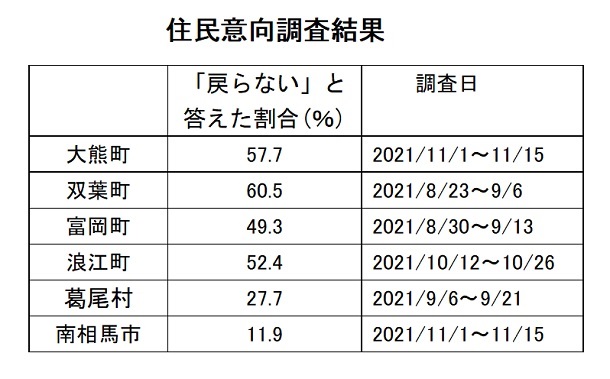

国と県と6市町村が協力して毎年「住民意向調査」を実施している。これは避難指示が出た12市町村のうち、福島第一原発に近い大熊町、双葉町、富岡町、浪江町、葛尾村(一部分)、南相馬市(一部分)の6市町村の避難者を対象としたものだ(個人ではなく世帯単位)。いずれの市町村でも、高齢者の方が現役世代より「戻りたいと考えている」の回答が多い。

家を購入した人を単純に避難者数の報告の対象から外してしまうと、その人たちがすべて戻ることを断念した人ということになってしまう。住民意向調査でも、原発に近い町では「戻らない」が半数を占めることはあっても、残りの半分は「戻っている」「戻りたい」「まだ判断がつかない」「戻りたいが戻れない」であり、戻る可能性はある。特に高齢者にその傾向が強い。彼らを避難者から除外するのは早急過ぎる。

自主避難をした人の扱いをどうするかも難しい問題だ。国の指示ではないにしても、避難をするという動機や事情があったのであり、自主避難だからといって避難者としてカウントしない理由はない。記録としては自主避難であることがわかるようにしておいた方がよい。

復興庁の「所在都道府県別の避難者数」は、避難者を避難先によって県内県外に分けて表示しているが、欄外には、福島県民、宮城県民、岩手県民が、それぞれ県外に何人避難しているか記されている。そのように記した意図は、3県の避難者の現在の居住場所が、それぞれ全国にどのように分布しているかがわかるようにするためであろう。

避難者が県内にいるか県外にいるかは、福島県民の多く(特に避難した人)が知りたいことだ。さらに、県内でもどの市町村に多く居住しているのかも関心が高い。

避難者は、自分たちの定住地を決めるための判断材料のひとつとして他の避難者の行動を見ている。住民意向調査で、「なぜ戻らないのか」との質問に対して、「近所の人が戻らないから」という回答が一定数あることによってもそれはわかる。

当初、避難した人の多くは、事故を起こした原発がこれからどのようになるかわからず、できるだけ原発から遠くに避難しようとしたが、自治体の方針もあり、また見知らぬ土地にまで行くことの不安から、県内で受け入れるキャパシティがある中通りの都市部に避難し、その後もそこに仮設住宅などが造られた。

大熊町の住民は国、県の方針で多くが会津若松市に行ったが、その後、より大熊町に近い郡山市やいわき市に移り住んだ。双葉町の住民は、町長が姉妹都市である埼玉県加須市に住民の多くを誘導した。現在多くの避難者がいるいわき市は、当初、市民にも市外に避難する人がいたが、しばらくすると市民は戻り、さらに浜通りの市町村の避難者の好む避難先となった。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください