財政は破綻しなくても経済は破綻する

2022年06月24日

前回は、国の財政問題について考える場合は、「借金=将来にツケを回すこと」という固定観念をいったん忘れて、「誰が働いているのか」という視点を導入することが重要だという話をした。そして、経済破綻の根本的な原因は借金そのものではなく、生産力の欠乏にあった。今回は、それらを踏まえて、財政問題をめぐる異なる主張の接点を探し、財政問題の本質を考えていく。

昨年11月、「このままでは国家財政は破綻する」と矢野財務次官が文藝春秋に寄稿した記事が永田町を揺るがした。

月刊文藝春秋2021年11月号に掲載された「財務次官、モノ申す このままでは国家財政は破綻する」(財務事務次官・矢野康治)

月刊文藝春秋2021年11月号に掲載された「財務次官、モノ申す このままでは国家財政は破綻する」(財務事務次官・矢野康治)この記事の冒頭で、ローマ帝国で行われた「パンとサーカス」のバラマキを引き合いに出し、現在の日本で行われているバラマキ合戦を批判している。「パンとサーカス」は働かないローマ人の堕落の証であり、国民が働かなくなると国の滅亡につながると警鐘を鳴らしたのだ。

これまで話してきたように、社会を支えているのは働く人々であり、その点において矢野財務次官の主張はもっともな話だ。

バラマキを批判する矢野財務次官とは対極的に、積極的な財政出動を訴える急先鋒に立つのは、自民党財政政策検討本部長の西田昌司参議院議員だ。

西田議員は、通貨発行権を持っている日本は借金を増やしても大丈夫だと説明している。余っている国内の生産力を有効に使うべきために財政出動すべきだという主張だ。また、国債をいくら発行しても問題ないとする一方で、税金を無くすことは明確に否定している。国民の勤労を促すためにも税金の徴収は必要だと説いている。

国家財政について両極端の立場を取る二人ではあるが、どちらも国民の労働、生産力が社会を支えていると考えは共通している。やはり、重要なのは「誰が働いているのか」という視点なのだ。

では、矢野財務次官が心配するように政府の借金は右肩上がりに増えているが、ローマ帝国のように国民が遊び呆けていただろうか?

そんなことはないはずだ。日本はこれまで外国のために働き、貿易黒字、経常黒字を積み重ねてきた。過去に破綻した国々のように、自国の生産力以上にお金を使うようなことはしてこなかった。日本は生産力が十分あるから、経済は破綻しなかったのだ。

いや、正確には、“生産力が十分あったから”だ。

「これまでも借金を増やしてきて大丈夫だったからこれからも大丈夫だ」と思うのは非常に危険だ。

かつては、“メイドインジャパン”が世界中でもてはやされ、日本が貿易黒字国の代名詞だった時代は今となっては昔のこと。現在の日本の貿易収支は赤字に転じている。投資収益を含めた年間の経常収支はまだ黒字を保っているが、今年1月単月では赤字に転落した。

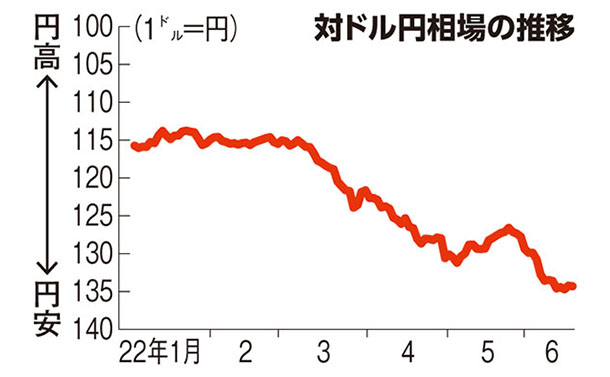

そして、2月のロシアのウクライナ侵攻以降、円安が続いている。自国通貨の価値が下がっている意味を真剣に考えないと、取り返しのつかないことになる。

現在の円安が示しているのは、外国が日本円を欲しがらなくなっているということだ。日本企業が昔のように魅力ある製品を作れなくなっているせいで、円安になっても、海外からの日本製品の購入は増えず、日本への投資も増えない。

そして同時に、日本はより多くの外貨を必要としている。食料、資源、エネルギーなど、日本が生産を海外に頼っているものの多くが、世界的な供給不足で物価が高騰している。

つまり、外国が日本円を必要としなくなり、日本が外貨を必要としている。その結果として、円安が止まらなくなり、物価高騰に苦しんでいるのが現状だ。

「日本は需給ギャップが大きく、需要が足りていないのだから、財政出動して需要を作るべきだ」という意見があるが、これは慎重にならないといけない。

これまで話したように、何でもかんでも国内の生産力が余っているわけではない。生活に必要な食料や資源、エネルギーなどの生産力は余っているどころか、ほとんど海外に頼っている。

財政出動して使われたお金によって、海外の生産力に頼るのであれば、怠惰なローマ市民と同じことになる。お金はひたすら外国に流れていき、貿易赤字がそのまま増え、更なる円安に拍車をかける。ここでも「誰に働いてもらうのか」が重要なのだ。

少子化によって生産人口の割合が減っていく日本においては、生産力がさらに不足し、輸入に頼ることも増えるだろう。このまま放置していると、貿易収支だけでなく経常収支においても赤字国に転落し、将来世代は円安によって苦しむことになる。仮に政府が借金を増やさなくてもツケを回すことになるのだ。

将来世代のことを考えるのならば、闇雲に財政出動するのではなく、新たな輸出産業の育成や少子化対策などにお金を使うべきだろう。

さて、これまで述べてきたように、国内の生産力が不足することに、経済が破綻する原因がある。「誰が働いているのか」を無視して、政府の財政破綻ばかりにこだわる議論は、本質を見失っていると言っていい。

「ギリシャが破綻したように、日本も債務残高を増やし続けたら、いつかは財政破綻する」と警告する人がいる。

「いや、日本は通貨発行権があって一国一通貨だから、財政破綻しない」

と反論する人がいる。

長年続くこの議論には「誰が働いているのか」という視点が欠けている。この議論を続けていると、目の前にある経済破綻の危機に気づけなくなる。財政破綻と経済破綻は別物だからだ。

財政危機におちいったギリシャはEUやIMFなどの要請で緊縮財政策の採用を決めたが、市民の間からはこれに反対するデモが広がった=2010年5月12日、アテネ

財政危機におちいったギリシャはEUやIMFなどの要請で緊縮財政策の採用を決めたが、市民の間からはこれに反対するデモが広がった=2010年5月12日、アテネまずは、この議論のそれぞれの主張の真偽から考えてみよう。

ギリシャの使うユーロはヨーロッパの多くの国々で使われている通貨だ。一方、日本円は日本だけでしか使われない。

繰り返しになるが、日本政府が1兆円分の国債を発行して道路を建設した場合、1兆円は働いた人々や企業に流れる。外国企業に流れたとしても、日本円として持ち続ける限り、国内の銀行に留まっている。

では、銀行はそのお金をどうするのか。日本円の投資先として一番安全なのは日本国債だ。他の投資先に比べて金利が低くても日本国債を購入する。そのため、日本国債の金利は低位安定している。

ところが、ギリシャの場合はそうは行かなかった。同じくユーロ建てで、財政状況のいいドイツやフランスの国債が存するからだ。ギリシャ危機が起きたとき、財務状況の悪いギリシャがお金を借りるためには、ドイツやフランスよりもずっと高い金利を支払う必要があった。そして、高い金利を支払ったとしても、お金が借りられるとも限らない。ユーロ経済圏でギリシャが財政破綻したのは、日本国内で夕張市が財政破綻したのと等しい。

また、日本の銀行が金利の高い米国債を買うようになれば、日本国債が買われなくなり、財政破綻するという意見もある。一見すると正しそうだが、お金の流れを丁寧に追っていけば、おかしな話だと気づく。

is.a.bella/shutterstock.com

is.a.bella/shutterstock.comたとえば、A銀行が130億円支払って1億ドル分の米国債を買おうとしよう(1ドル=130円とする)。このとき、130億円がA銀行の金庫からアメリカに運ばれるわけではない。まず為替取引を行う。A銀行はB銀行との為替取引で1億ドルを購入して、そのお金で米国債を買うのだ。

この為替取引をするとき、日本では、A銀行の口座から130億円がB銀行の口座に移り、アメリカでは、B銀行の口座から1億ドルがA銀行の口座に移る。

A銀行が米国債を買うことによって、A銀行の保有する円は当然130億円減り、日本国債を購入できなくなる。しかし、同時にB銀行の保有する円が130億円増えており、その分だけ日本国債を購入することができる。

つまり、米国債を購入しても、日本国債を購入するお金が日本から消えるわけではないのだ。

このように考えると、「日本は通貨発行権があって一国一通貨だから、財政破綻しない」というのは正しそうだ。

だが、大事なのはここからだ。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください