金利引上げを拒否し続ける黒田日銀、9年間の功罪を検証する

2022年06月30日

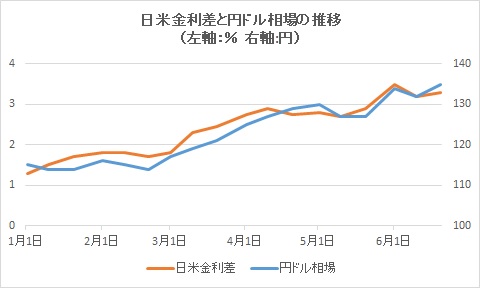

7月10日投票の参院選は、物価高とその対策が争点になっている。1ドル=135円の円安がエネルギーや食糧など輸入物資の高騰に拍車をかけており、日本銀行が固守する金融緩和の是非が問われる選挙でもある。

円安に確実に歯止めをかけるには、日銀自身が金融緩和を見直して金利上昇を容認すればよい。例えば、長期金利は現在0.25%を上限にして日銀が強圧的に抑え込んでいるが、これを少しずつ市場の実勢に任せていく。さらに政策金利を柔軟に引き上げる。

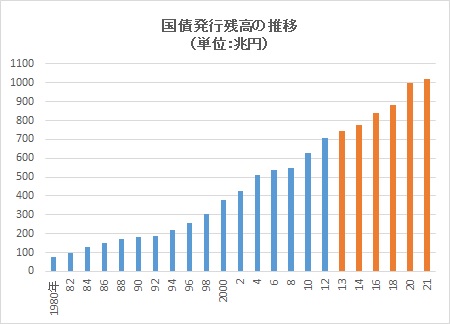

黒田総裁の任期中に国債残高は約300兆円増加した=橙色の部分

黒田総裁の任期中に国債残高は約300兆円増加した=橙色の部分今年の日米金利差と円相場の動きはきれいに連動している=上のグラフ。これで日本の金利が上昇すれば、日米金利差が縮小して為替は円高に向かい、インフレ圧力は弱まる。この案は多くのエコノミストが提案している。

しかし、黒田東彦日本銀行総裁は金融緩和の継続を主張する。「今の物価高は目指して来たものとは違うからだ」と説明するが、金融緩和の見直しはアベノミクス否定であり、自己の否定にもつながるからではないだろうか。

アベノミクスは財政の悪化=下のグラフ=や日銀の財務劣化という深刻な歪みをもたらした。もし金利が上昇すれば、後述するように、財政は一段と苦しくなり、国債を大量に保有する日銀も信認が揺らぐ事態になりかねない。

このため日銀は自縄自縛となって身動きが取れないのである。

なぜこうなったのかを知るには、黒田総裁の9年間の歩みを正しく検証しなくてはならない。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください