電気代高騰をめぐる“我慢”の選択

2022年08月09日

物価高が収まる気配はない。

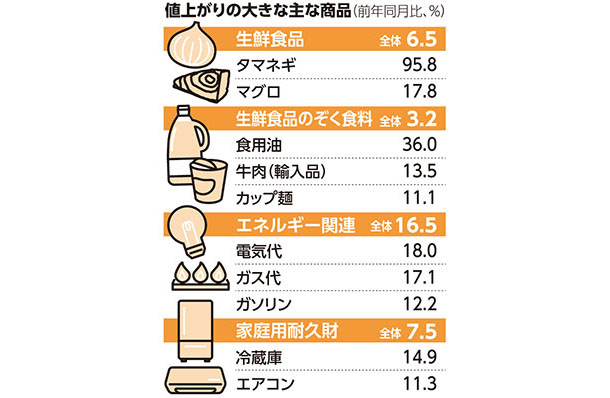

帝国データバンクの調査によると、食料品に関して、すでに6月までに1万789品目において物価が上昇していて、10月には単月で6305品目の値上げが予定されているという(朝日新聞デジタル、NHK NEWS WEB、帝国データバンク)。

6月の消費者物価指数(2020年=100)は、値動きの大きい生鮮食品をのぞいた総合指数が101.7で、前年同月より2.2%上がった。上昇は10カ月連続、上昇幅が2%を超えるのは3カ月連続

6月の消費者物価指数(2020年=100)は、値動きの大きい生鮮食品をのぞいた総合指数が101.7で、前年同月より2.2%上がった。上昇は10カ月連続、上昇幅が2%を超えるのは3カ月連続輸入に頼る小麦の価格上昇や原油高に伴う物流コストの上昇などから、加工食品で平均14%、ビールなどのアルコール飲料は平均15%価格が上昇している。

家計に対しての打撃は大きく、連日のように、物価高がワイドショーで取り上げられている。専門家たちが出てきては、「賃金を上げさせる対策をすべきだ」「金利を上げて円安を止めろ」などと不満の声を上げている。

とある経済学者がこんな話をしていたことを思い出す。

「私の子どもの頃は、不満がある生活が当たり前でした」

70歳くらいの彼が子どもの頃というと、1960年くらいだろう。東京タワー完成が1958年、前回の東京オリンピックが1964年。当時の日本を描いた大ヒット映画「ALWAYS 三丁目の夕日」の情景を思い出しながら、その話を聞いていた。

「夏は暑くて当たり前。冬は寒くて当たり前。好きなものが食べられなくて当たり前。当たり前だから、不満があっても誰も文句は言わずに我慢していましたよ」

と彼は当時の生活を振り返っていた。それに比べて、現代はすぐに文句を言うという話だった。

当時と今では時代背景が異なる。3丁目の夕日の時代から日本経済は高度成長期を経て大きく成長し、現在の私たちは物質的には豊かな生活を送れるようになっている。1970代に2度のオイルショックで物資が不足し物価高を経験したことはあったものの、それもまた昔の話。社会全体がモノ不足で不満だらけだった時代は、老人の昔話や映画の中でしか見聞きできなくなっている。

物質的に豊かな社会を生きる私たちは、生活の不満に対して許容度が小さくなっている。その不満は政治に対する文句へとつながり、マスメディアやS NSを通じて増幅する。

「保育園落ちた日本死ね!!!」と書き込まれた匿名ブログ(画像の一部にモザイクをかけています)

「保育園落ちた日本死ね!!!」と書き込まれた匿名ブログ(画像の一部にモザイクをかけています)これは一概に悪いこととはいえない。不満の声が大きくなることで政治家や官僚の耳に入り、問題への対処へ動き始める。「保育園落ちた日本死ね!!!」という声によって、待機児童問題が大きな社会問題と認識されるようになったことは記憶に新しい。

では、今回の物価高に対する不満についてはどう対処すべきだろうか。本当に、賃金を上げたり、円安を止めたりすれば問題が解決するのだろうか。

Deemerwha studio/Shutterstock.com

Deemerwha studio/Shutterstock.com残念ながら、解決しない。物価高はお金の問題ではなく、モノ不足の問題だからだ。「円安とインフレの根本原因を本音で語ろう」でも書いたが、根本的な原因は世界中で起きている食料や資源、エネルギーなどの供給不足にある。

たとえば、パンの価格上昇の原因は、世界全体の小麦の供給不足だ。お金による物価高対策は根本的な解決にはならない。まずは供給をどうやって増やすのかを考えるべきであり、それが困難であるのなら、需要を減らすことを受け入れないといけない。

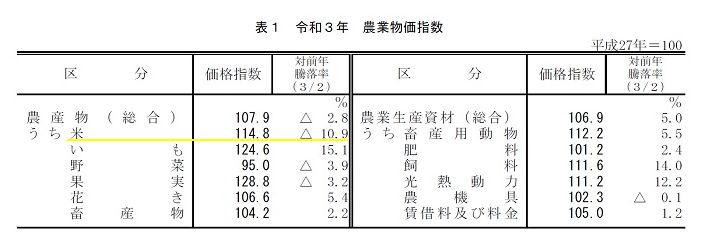

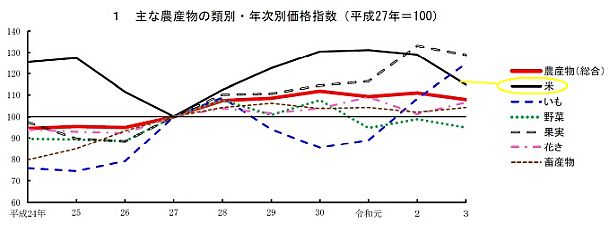

日本ですぐに小麦の生産量を増やすことはできないが、幸い日本では多くの米が生産されている。パンを我慢して米を食べれば問題は解決する。米は余っていて、その価格はこの1年で10%以上も下落している(農業協同組合新聞、農水省HP)。

農水省の農業物価指数から(上も)

農水省の農業物価指数から(上も)アメリカやヨーロッパで金利を急速に引き上げているのも、お金で問題解決を図ろうとしているのではなく、金利を上げることで需要を減らそうとしている。誰かに我慢してもらうしかないのだ。

実際のところ、不満を言いながらも多くの人が我慢している。朝日新聞の世論調査によると、物価高に対して、40代女性の実に94%が支出の削減を考えている。その割合が60%だった40代男性は我慢が足りないのかもしれないが。

もちろん、我慢し続けばいいという話ではない。根本的な解決を考える必要がある。考えるべきは、足りない“お金”を誰かに補わせることではないはずだ。不足している“モノ”をどうやって補うか、もしくはどうやって代替するかだ。

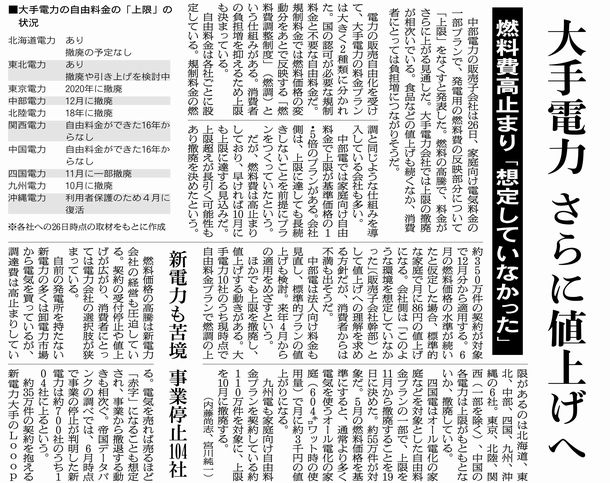

モノ不足、物価高でも特に深刻なのは電気やエネルギーの話だろう。原油などの化石燃料の価格の高騰によって、この1年で、電気代は全国的に1割から3割ほど上昇している。中国電力では来月9月も価格上昇が予定されており、前年9月からの上昇率は36%にも及ぶ。

電気料金の値上げを伝える新聞記事=2022年7月27日付朝日新聞朝刊

電気料金の値上げを伝える新聞記事=2022年7月27日付朝日新聞朝刊この電力の問題では、“我慢”の優先度を考える必要がある。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください