吟味が必要な経済対策39兆円の使途、財界から苦言も

2022年11月24日

岸田政権の総合経済対策は、支持率回復の狙いもあって大盤振る舞いが際立つ。一方では防衛費の膨張はたいして議論もないまま既定路線になりつつある。

当面は国債という借金に頼る構図になりそうだが、放漫財政のツケは結局のところ国民が増税という形で負担させられることになる。やがて負担増と財政破綻が日本経済の停滞に拍車をかけ、金融市場の大混乱を招くかもしれない。

見栄えの良い「朝三暮四」の政治手法に目を奪われず、財源と負担のあり方を粘り強く議論して歳出を厳しく吟味しなければいけない局面である。国民のチェックが甘すぎれば、ばらまきと軍拡が日本経済を壊すことにすらなりかねない。

総合経済対策などについて会見する岸田文雄首相=2022年10月28日、首相官邸

総合経済対策などについて会見する岸田文雄首相=2022年10月28日、首相官邸子育て世帯応援に10万円給付や出産育児一時金の増額をしたり、4人家族で1泊当たり4.4万円の割引になる旅行支援もしたりする。民間資金を合わせれば、実質国内総生産(GDP)を4.6%押し上げる一方で消費者物価を1.2%程度引き下げる効果がある、と説明した。電気代の負担は標準的な家庭(400キロワット時)で月2800円安くなるというから、家計にとって当面は助かる話であるのは確かだ。

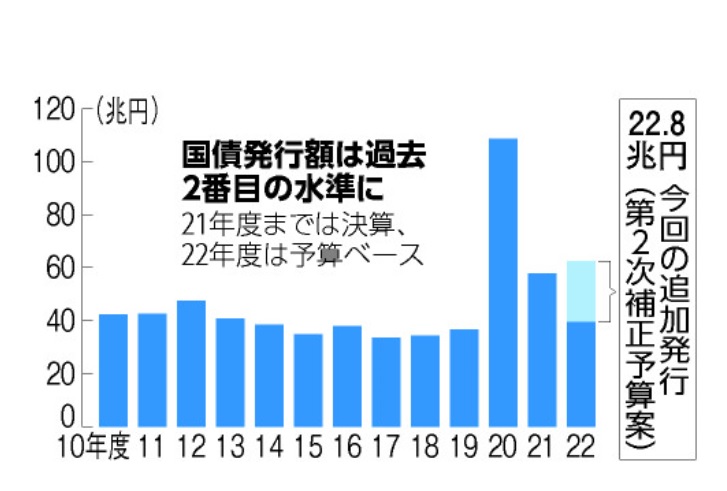

しかし、補正予算を歳入面から見れば、22兆円余りの国債を追加発行。大半を借金でまかなう。これによって2022年度の国債発行額は62兆円台に膨らみ、同年度末の国債残高は1042兆円に達する見込みだ。

日本の国債発行額の推移

日本の国債発行額の推移経済成長に伴う税収の増加が望めない状況が続く限り、赤字を減らそうとすれば増税に頼らざるを得なくなる。だからすでに国際通貨基金(IMF)は、2019年11月に日本経済についての報告書を公表し、2030年までに消費税率を15%に上げる必要があるとした。さらに2050年までには20%に引き上げるべきだとも指摘している。そういう増税を実施すれば消費が抑制されて景気が悪化し、GDPにも悪影響が出るはずだが、IMFはなぜかマクロ経済への影響を軽視しているとしか思えないほど増税に前のめりだ。

国民生活を支えるという総合経済対策の名目は立派だし、経済危機や不況対策に財政の役割は大切であるが、だからと言ってお金をどんどん使ってしまえば、財政赤字が膨らみ、それを減らすための増税が近づいてくることになる。一方で国民が望むような福祉や教育などの政策にお金は回しにくくなってしまう。

こうした構図を考えてみれば、政府の経済対策の規模と内容は妥当と言えるかどうか。特に旅行支援などはもっと慎重に検討しなくてよいか、使途が具体的でない新型コロナ・物価対策を軸に予備費を4.7兆円も補正予算に盛り込んでいるのはおかしくないか。メディアは国民が抱く様々な疑問を先取りして歳出をチェックし、議論を深めることが望まれる。

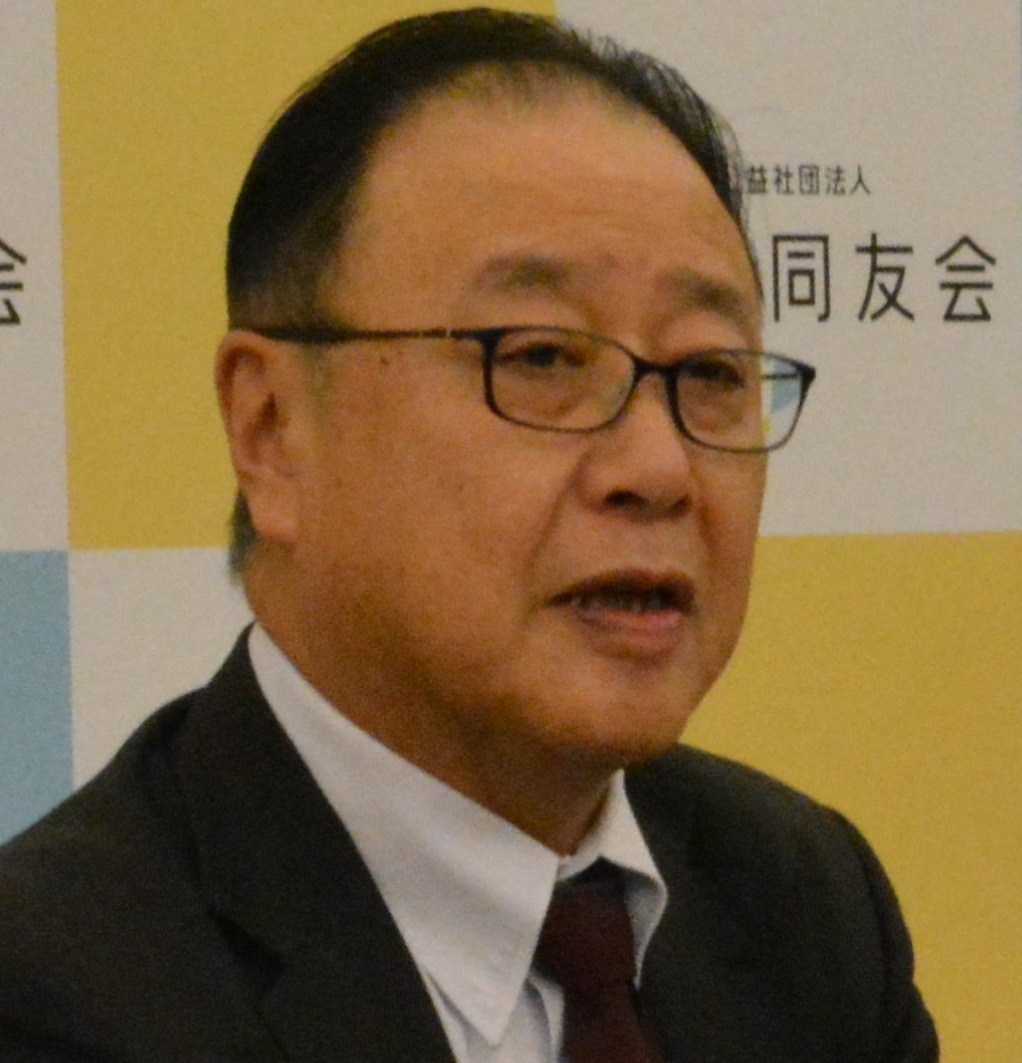

経済界からも疑問は投げかけられた。総合経済対策について、経済同友会の桜田謙悟代表幹事が11月4日の記者会見で「他の先進国のインフレや財政の状況をみると、明らかに過大だとの印象を持たざるをえない」と批判したのである。

経済同友会の桜田謙悟・代表幹事

経済同友会の桜田謙悟・代表幹事桜田氏が恐れているのは、巨額の財政赤字が金融市場の混乱の引き金となり、金利上昇や暴落などによって景気全体を冷やしてしまいかねないということだ。

英国ではトラス前首相が高所得者向けの大型の減税策を打ち出したところ、財政赤字の膨張を懸念する金融市場が混乱に陥り、株安・債券安・通貨安の「トリプル安」が発生。英国通貨ポンドは、対ドルで一時37年ぶりの安値をつけるなど、さんざんな結果を招いてトラス氏の首相辞任につながった。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください