食料・農業・農村基本法見直しを機に農政を抜本的に正せ

2022年12月09日

前回は、国民全体の利益に立って食料安全保障や多面的機能という利益を確保し向上させるためには、どのような基本原則に立つべきかについて議論した(2022年12月1日付「戦後農政を総決算せよ」)。ここでは、食料・農業・農村基本法見直しに関する論考の最後として、どのような方法で、それを実現すべきかについて、議論したい。今の農政は、基本原則だけでなく、政策手法についても、大きな間違いを犯しているからである。

収穫期を迎え、稲穂が黄金色に輝く=青森県平川市、2017年9月

収穫期を迎え、稲穂が黄金色に輝く=青森県平川市、2017年9月OECD(経済協力開発機構)が開発したPSE(Producer Support Estimate:生産者支持推定量)という農業保護の指標は、財政負担によって農家の所得を維持している「納税者負担」と、国内価格と国際価格との差(内外価格差)に国内生産量をかけた「消費者負担」(消費者が安い国際価格ではなく高い国内価格を農家に払うことで農家に所得移転している額)の合計である(PSE=財政負担+内外価格差×生産量)。

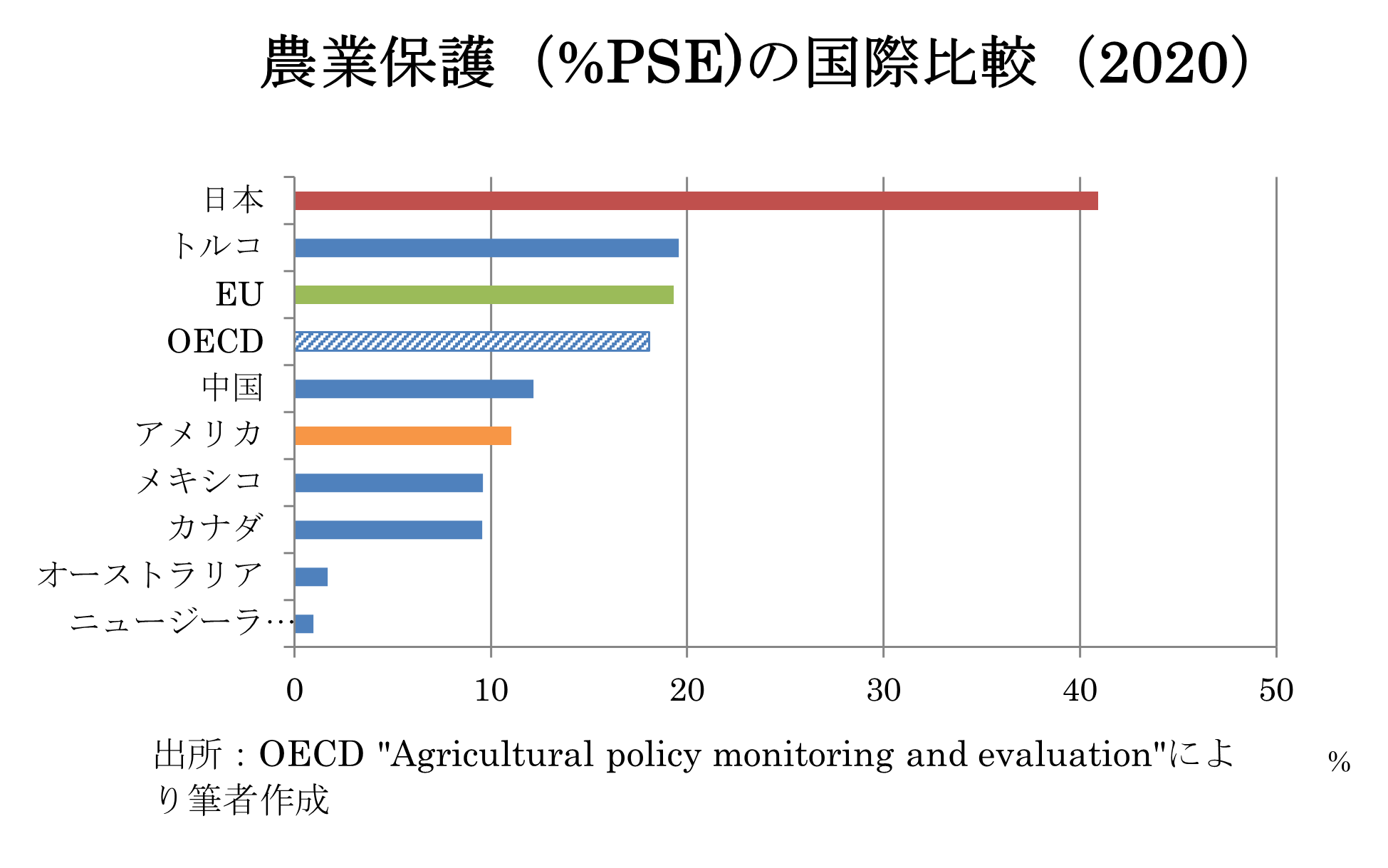

農家受取額に占める農業保護PSEの割合(%PSEという)は、2020年時点でアメリカ11.0%、EU19.3%に対し、日本は40.9%と高くなっている。日本では、農家収入の4割は農業保護だということである。

注)OECDとは、OECD加盟国の平均。

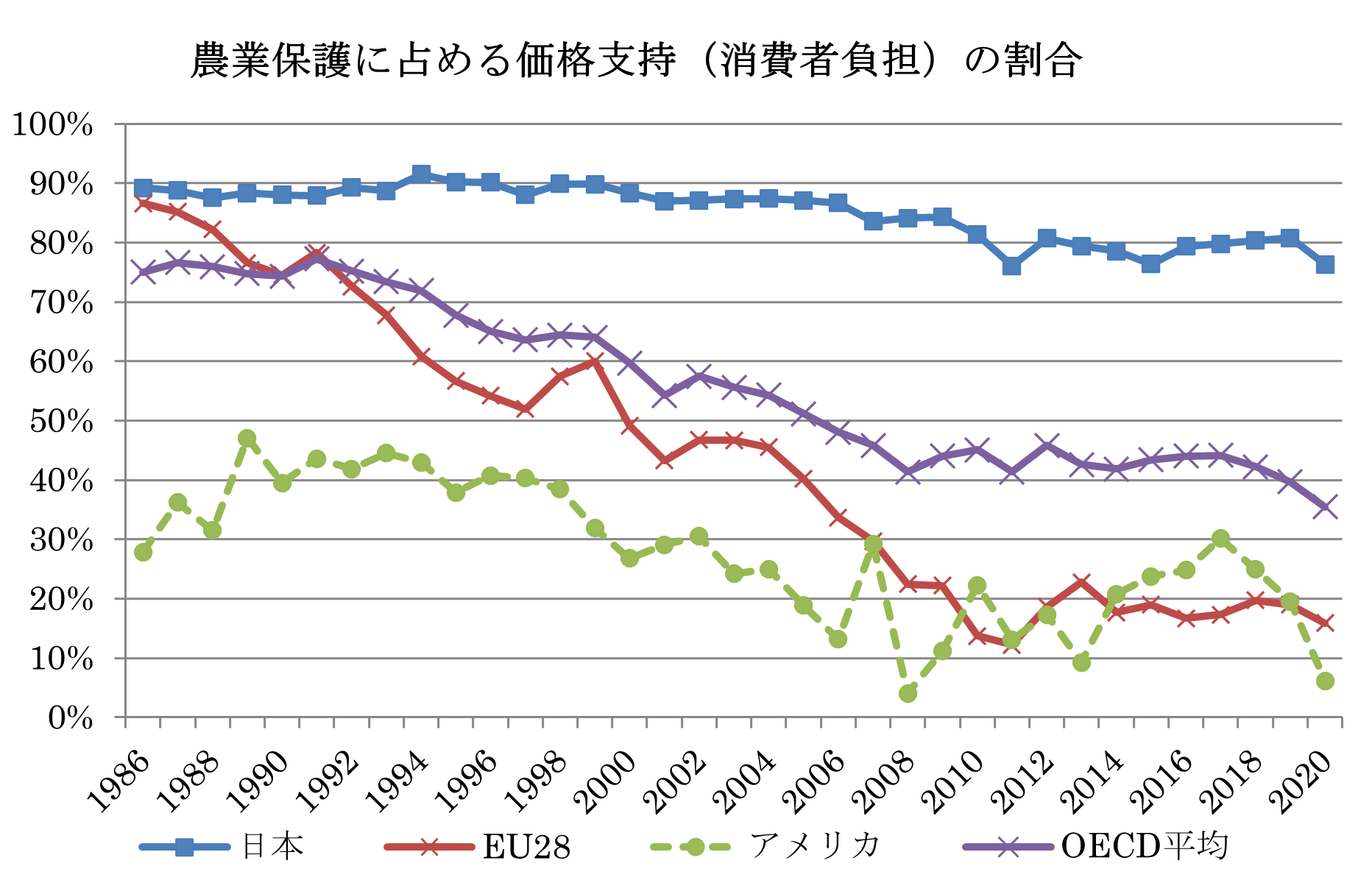

注)OECDとは、OECD加盟国の平均。しかも、日本の農業保護は、消費者負担の割合が圧倒的に高いという特徴がある。各国のPSEの内訳をみると、農業保護のうち消費者負担の部分の割合は、2020年ではアメリカ6%、EU16%、日本76%(約4兆円)となっている。欧米が価格支持から直接支払いへ政策を変更しているのに、日本の農業保護は依然価格支持中心だ。国内価格が国際価格を大きく上回るため、輸入品にも高関税をかけなければならなくなる。

OECD “Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2020”より筆者作成

OECD “Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2020”より筆者作成農政トライアングルの政治家はTPP(環太平洋パートナーシップ)交渉を「国益をかけた戦い」と表現した。その国益とは農産物関税を守ることだった。その関税で守っているのは、国内の高い農産物=食料品価格だ。これで保護しているのは農家であり、負担しているのは消費者である。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください