「絶対的貧困」ではないが生活はギリギリ、将来への不安がのしかかる

2022年12月20日

格差社会の問題を解決する糸口が見えないまま、日本は「平均年収でも“普通”の生活ができない」という新たなフェーズ(局面)に入っている。中間層が完全崩壊し、日本が完全に沈没するという危機が、目の前に訪れている。

平均年収443万円――。これは、1年を通じて勤務した給与所得者の2021年の平均の金額で、国税庁が毎年発表する「民間給与実態統計調査」の結果となる。給与所得者は5270万人。平均年齢は46・9歳は、就職氷河期の中心世代と重なる。

年収額だけを見れば、「平均年収」と「普通の生活ができない」は結びつきにくいかもしれないが、この30年もの間、日本の賃金は横ばい状態。そればかりか、働き盛りであるはずの40代の男性の平均年収は金融不安が起こった1997年と比べると年間で約60万円も減っている。そこへ急速な円安と物価高によって可処分所得が減少し、「生活苦」が中間層に及んでいる現実が突き付けられている。

就職氷河期世代の問題をライフワークとする筆者は、同世代を中心とした平均年収の生活を追い、『年収443万円』(講談社現代新書)にまとめた。中流、中間層であるはずの「平均年収」の「生活」を追うと、日々、悲壮なまでの節約に励んでいる。

神奈川県に住む男性(48)は、「どこかに出かければお金を使ってしまうから、動いちゃダメなんです。じっとしていなきゃダメなんです」と話した。

少し前まで保育運営会社の本部社員だった彼の年収は520万円。妻は体調を崩し働けないため、彼の収入で家計を賄う。小遣いは月1万5000円。昼食は500円以内に収める。「外食は、基本的には、おごってくれる人としか行かない。サバイバルの毎日です」という。

小学生の娘の将来のために学資保険に入っているが、学費がどれだけかかるのか分からない。毎月赤字の生活で、「娘は高卒でいいのではないか」と思えてくる。

このような状況で男性は「もし病気でも見つかったら家族が露頭に迷うため、あえて健康診断は受けない」と断言する。目の前の生活で精いっぱいなため、老後の心配までしていられない。男性は、「自分に老後はこない」と言い聞かせている。

「いくら努力しても、母の介護をしながらでは非常勤講師のまま。自分の老後は、生活保護が必要かもしれません」と話す男性(56歳)の姿は、就職氷河期世代の近未来の姿に重なる=埼玉県内、筆者撮影

「いくら努力しても、母の介護をしながらでは非常勤講師のまま。自分の老後は、生活保護が必要かもしれません」と話す男性(56歳)の姿は、就職氷河期世代の近未来の姿に重なる=埼玉県内、筆者撮影

『年収443万円』の第一部では、こうした平均年収でも生活が辛いという現実に迫った。かつての中流であれば、そうは躊躇しないであろう、スターバックスで400~500円のコーヒーや700円のフラペチーノを飲むことや、ランチに1000円かけることが今は贅沢で、できない。

日常生活は一様に慎ましい。じゃがいも、にんじん、たまねぎの値段が高くなって、手が届かない。買い物かごに入れるのは、節約の代名詞でもある「もやし」の頻度が高くなる。買い物は地域で最も安いスーパーに行き、割引シールのある食材を最安値で買う。ペットボトルのお茶を買うのはもったいないから、職場に水筒を持参する。

決して、衣食住に困るような「絶対的貧困」ではない。それでも、子どもの学費、自分の老後資金などへの不安が大きいことで、平均年収があっても、買えない、できないことが増えつつある。

軍事費を倍増させるための増税、年金受給開始年齢の引き上げなど生活者を無視した施策が行われようとしているなか、「いったい、これからどうなるのだろう」という、得体の知れない大きな不安が襲っている。

続く第二部では、平均年収を大きく下回る深刻な生活実態を追った。シングルマザーである、子どもに障害がある、親の介護を担うなど、家族の状況で働き方に制約がつきやすいと正社員として働くことができず、低賃金にとどまりやすい。新型コロナウイルスの感染拡大の影響による失業も深刻で、これらは誰にでも起こる可能性があるが、社会のセーフティネットは脆弱だ。

大学の非常勤講師の男性(56)の年収は、約200万円にとどまる。大学院に通っていた時の奨学金の返済が250万円も残っていることから収入を増やしたいが、同居する母が認知症のため、母を家に置いては出られない。週3日のデイサービスがある日に集中して、仕事や家事をこなすのがやっとだ。

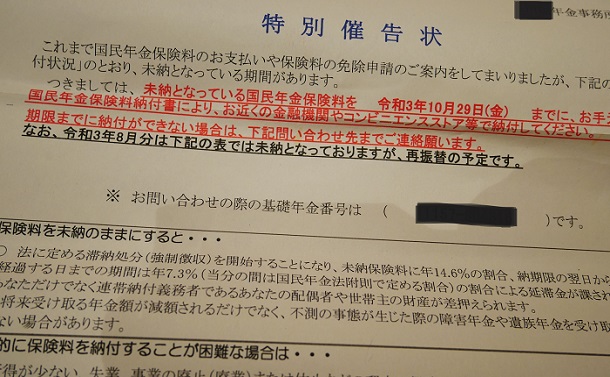

奨学金の返済ができず、住民税や年金保険料も未納の状態。家計が足りず、カードローンを使って自転車操業する。「年金保険料の未納期間があるので、年金受給は諦めています。自分の老後は、生活保護を申請するかもしれない」と話す男性の姿は、背後に控える就職氷河期世代の近未来となる可能性のある問題だ。

大学の非常勤講師の男性は、大学院時代の奨学金の返済もあって生活はギリギリ。国民年金保険料が未納状態で、特別催告状が届いた=筆者撮影

大学の非常勤講師の男性は、大学院時代の奨学金の返済もあって生活はギリギリ。国民年金保険料が未納状態で、特別催告状が届いた=筆者撮影

就職氷河期世代の40代だけでも約400万人の非正社員がいて、35~54歳で見れば758万人の非正社員が存在する(総務省「労働力調査」2021年)。人口ボリュームのある団塊世代(1947~49年生まれ)の現在の人口、約600万人を超える。

日本総研の下田裕介主任研究員の試算では、就職氷河期世代のうち高齢貧困に陥る可能性があるのは135万人で、存命のうち生活保護を受給し続ければ約27兆5000億円が必要になるとしている。今、ギリギリの生活を送っている中間層にとっても、自身や家族が健康を損なう、夫婦のどちらかの収入がなくなるなどすれば、他人事ではない。

なぜ、このような状況に陥ってしまったのか。その大きな要因となるのは、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください