NHK「クローズアップ現代」が伝えなかった不都合な真実

2023年02月03日

1月23日のNHKクローズアップ現代は、「牛乳ショック、値上げの舞台裏で何が」と題して、北海道の酪農家の現状を説明した。NHKのウェブサイトでは、「朝一杯の牛乳が消える!? 酪農危機の知られざる実態」という取材ノートが掲載されていた。

番組は冒頭、キャスターの「牛乳、将来当たり前に飲めなくなるかもしれません」という発言で始まった。「牛乳が消える」というウェブサイトのタイトルと同様、消費者を脅すような印象を受けた。

「舞台裏」とか「知られざる実態」という表現を使っているが、伝えているのは主に酪農家の主張で、根本にある問題に触れていない。それは、北海道酪農にとって不都合な真実だからだ。

緑の草と白黒の牛 prochasson frederic/shutterstock.com

緑の草と白黒の牛 prochasson frederic/shutterstock.com輸入トウモロコシの国際価格が上昇し、また乳価も十分に上げられないので、トウモロコシを主体とする配合飼料をエサとする酪農家の経営は苦しくなっている。副収入のオス子牛の価格も一昨年の13~14万円から昨年9月には5千円に下がっている。さらに、国の場当たり的な政策による被害もある。バターが不足したので、国は生乳生産の増加を後押しした。しかし、新型コロナによる需要減少で供給過剰となり、脱脂粉乳の在庫が増加している。このため、生乳が廃棄されている。北海道は14万トンの減産をする予定だが、生乳13.7万トンに当たるバターや脱脂粉乳の輸入を止めれば、減産しなくて済む。これに対して、専門家として出席した農業経済学者は、「政府は13.7万トンを最低輸入義務としている。日本だけが海外の国の顔色を窺いながら、輸入を続けている」とし、「金を出せば買える時代は終わった。国内に農業があることが重要だ」という趣旨の発言をおこなった。

番組は、経営コストの大部分を占める配合飼料の価格がこの2年間で1.5倍になったことやオス子牛価格の暴落を経営悪化の理由として挙げている。

しかし、その前はどうだったのだろうか?

トウモロコシの国際価格は、2014年から2020年までの7年間、低位で安定していた。最近の10年間のうち7年間は底値だったのである。酪農家の副収入であるオス子牛価格は、通常3~5万円ほどだった。それが牛肉価格の高騰で、2016年から最近まで10万円から15万円と過去最高水準の高値で推移してきた。

生乳の売上高の方はどうだったのだろうか?

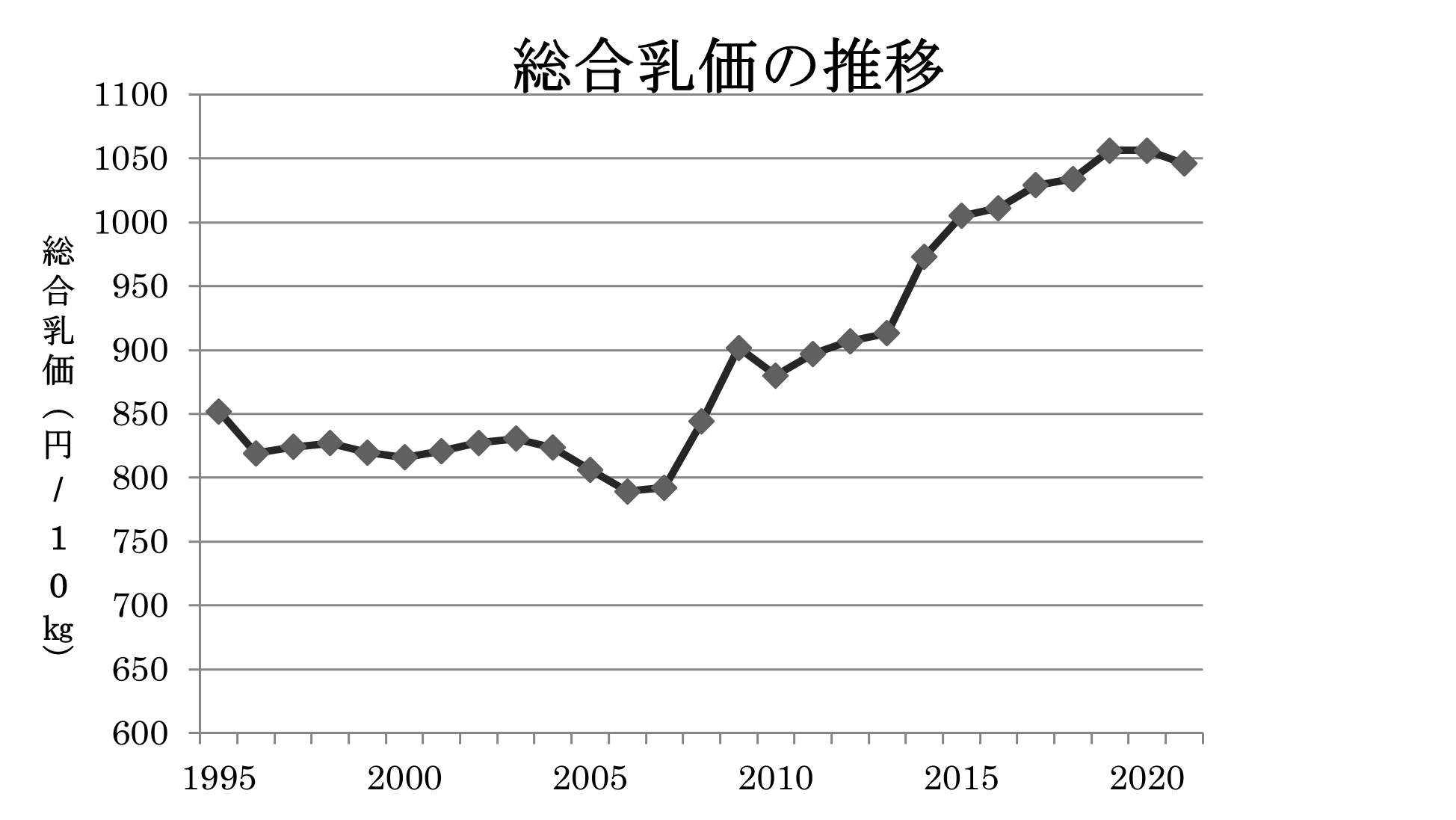

生乳価格は2006年以降大きく上昇した。2006年に比べると2022年は45%も高い。

農林水産省「農業物価統計調査」から。2022年には、さらに100円引き上げられた

農林水産省「農業物価統計調査」から。2022年には、さらに100円引き上げられた北海道の生乳の生産量は、バター不足が問題となった2014年の381万トンから2021年は427万トンへ増加している。

乳価も生産量も上昇したのだから、価格に生産量を乗じた売上高は増加した。副収入のオス子牛価格も史上最高の水準で、コストのほとんどを占めるエサ価格は底値だった。収益は売上高からコストを引いたものだから、最近まで酪農経営は極めて好調だった。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください