台湾有事、シミュレーションでは日本も「戦場」に

2023年02月17日

2020年に仙台上空で確認された飛行物体。米国上空に達した気球とよく似ている=仙台市天文台提供

2020年に仙台上空で確認された飛行物体。米国上空に達した気球とよく似ている=仙台市天文台提供戦前や冷戦期のようなブロック化は、軍事衝突の土壌ともなる。米国のシンクタンクは、台湾をめぐる米中戦争をシミュレーションし、日本も相当な犠牲をはらうことになるという想定を公表した。ことここに至った今日、戦争の危機を封じ込めるには、世界経済の分断に歯止めをかける知恵と努力が求められる。

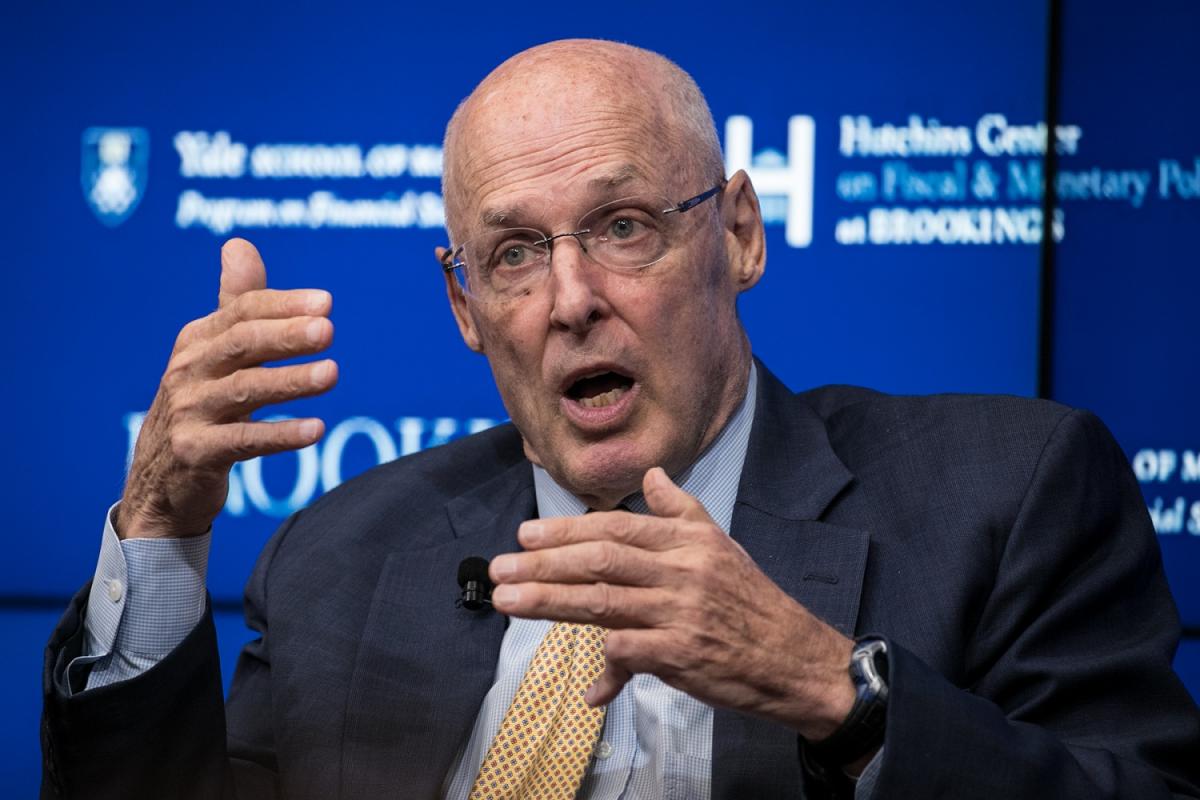

元米財務長官のヘンリー・ポールソン氏は今年1月末に米国のシンクタンクである外交問題評議会の機関誌『フォーリンアフェアーズ』に「アメリカの対中政策は機能していない」と題する論文を寄稿した。

ポールソン元米財務長官

ポールソン元米財務長官また、ワシントンの強硬論者の思惑とは裏腹に「デカップリングどころか、多くの国々がサプライチェーン(供給網)の変更などで中国依存を減らしつつも、貿易関係を深化させている」として、米国が欧州連合(EU)の最大の貿易相手国の地位を中国に奪われてしまったのも、その表れだと述べている。アフリカ諸国やサウジアラビア、インドネシアなどが中国との貿易・経済関係を強化しているとも指摘した。

一方、安全保障と密接な関連がある半導体などハイテク分野に限れば、ポールソン氏は「デカップリングは不可避だ」とも述べる。しかし、世界第二の経済大国で、世界最大の工場であり、世界最大の貿易国である中国と米国の経済全体を切り離すことなど無意味で有害だと主張する。要するに軍事面では先端技術を中国に渡さないようにするのはいいが、ビジネスや生活で米国民が損をするような政策は賢明ではなく、採るべきでないのだから、デカップリング政策は限定的に運用すべきだというのである。

財務長官時代に中国の協力を得てリーマン・ショックを乗り切ったポールソン氏は、今後についても「金融危機は不可避なのだから、米中が混乱を抑え込むために協力できなければいけないし、平素から米国の財務省は中国と緊密な連絡を取り、世界と米中それぞれのマクロ経済と金融リスクについて意思疎通を図る必要がある」と経済協調の必要を説いた。

国際通貨基金(IMF)も米中経済分断の危うさを懸念するリポートをまとめた。昨年10月にアジア太平洋地域経済見通しの一環として公表されたもので、「世界経済の分断化の憂慮すべき初期の兆候」を指摘するとともに、世界貿易のつながりが損なわれるとどんな悪影響が出るかを試算した。

それによれば、米中関係の緊張の高まりなどで貿易政策への不安が増大すると、企業が将来の不確実性を考慮して投資や雇用を控えるため、2年後にはアジア太平洋地域への投資が約3・5%、国内総生産(GDP)は0・4 %それぞれ減少するという。また、失業率が1ポイント上昇すると試算した。

日本経団連も昨年9月に発表した提言「自由で開かれた国際経済秩序の再構築に向けて―貿易投資分野における日本の役割と戦略」で米中の戦略的競争やロシアによるウクライナ侵略などで「第二次大戦前と同様のブロック化さえ懸念される」と指摘した。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください