少子化は生活者の無言の抵抗。非正規雇用を減らし、人間の使い捨て時代を終わりに

2023年02月25日

2022年の出生数が80万人を割り込む見通しとなり、岸田文雄首相が打ち出した「異次元の少子化対策」――。少子化対策は、①児童手当などの経済的支援の強化、②産後ケア、保育などの支援の拡充、③働き方改革--が3本柱だが、どれも既存施策の焼き直しにとどまる。

岸田首相は子ども予算を倍増すると言及するが具体策に乏しく、議論は児童手当の所得制限を撤廃するかどうかに集中している。少子化の原因は多岐に渡るが、筆者は約20年前から雇用情勢が結婚、出産に影響する問題を追っており、本質的な原因は非正規雇用の増加にあると見ている。本稿では非正規雇用と少子化の問題を整理していく。

年頭の記者会見で「異次元の少子化対策に挑戦する」と表明した岸田文雄首相= 2023年1月4日、三重県伊勢市、代表撮影

年頭の記者会見で「異次元の少子化対策に挑戦する」と表明した岸田文雄首相= 2023年1月4日、三重県伊勢市、代表撮影たとえば、近著『年収443万円』では、非正規雇用で低収入の状況が長く続く男性(50代半ば)が「結婚して子どもがいる生活。そんな、ささやかな幸せも望めません」と嘆く。同居する母親の介護を数年前から担っているため、仕事に制約もかかっている。男性の年収は約200万円で、「大学院時代の奨学金の返済も滞っています。もう結婚も子どもも、諦めました」と肩を落とす。

日本の平均年収は全体で443万円だが、正社員だと508万円、正社員以外だと198万円という差がある(国税庁「民間給与実態統計調査」2021年実績)。たとえ平均年収があっても弁当を作り、ペットボトルのお茶は買わずに水筒を持参するなど、節約の毎日。ちょっとランチに出かけよう、スターバックスでお茶をしようという“普通”の暮らしができなくなりつつある。

そうしたなか、そもそも雇用や収入が不安定で目の前の生活で精いっぱいでは、結婚できない現実もある。男性の場合は30代後半で約4割が未婚で、40代でも3人に1人が、50代では4~5人に1人が未婚になっている(2020年「国勢調査」)。

内閣府の「少子化社会に関する国際意識調査」(2020年度)で、「独身の理由」を尋ねている。理由のトップは「適当な相手にめぐり合わないから」が50.5%と半数を占めた。2位は「自由さ気楽さを失いたくないから」(38.6%)。ここでは3位の「経済的に余裕がないから」(29.8%)に着目したい。

実際、男性が正社員か非正社員かで結婚に差が出ている。男性が30~34歳の時に正社員だと59.0%に配偶者がいる一方、非正規雇用に配偶者がいる割合は22.3%に留まる。非正規雇用のうちパート・アルバイトに限ると同15.7%と、さらに低くなる(総務省「就業構造基本調査」2017年)。

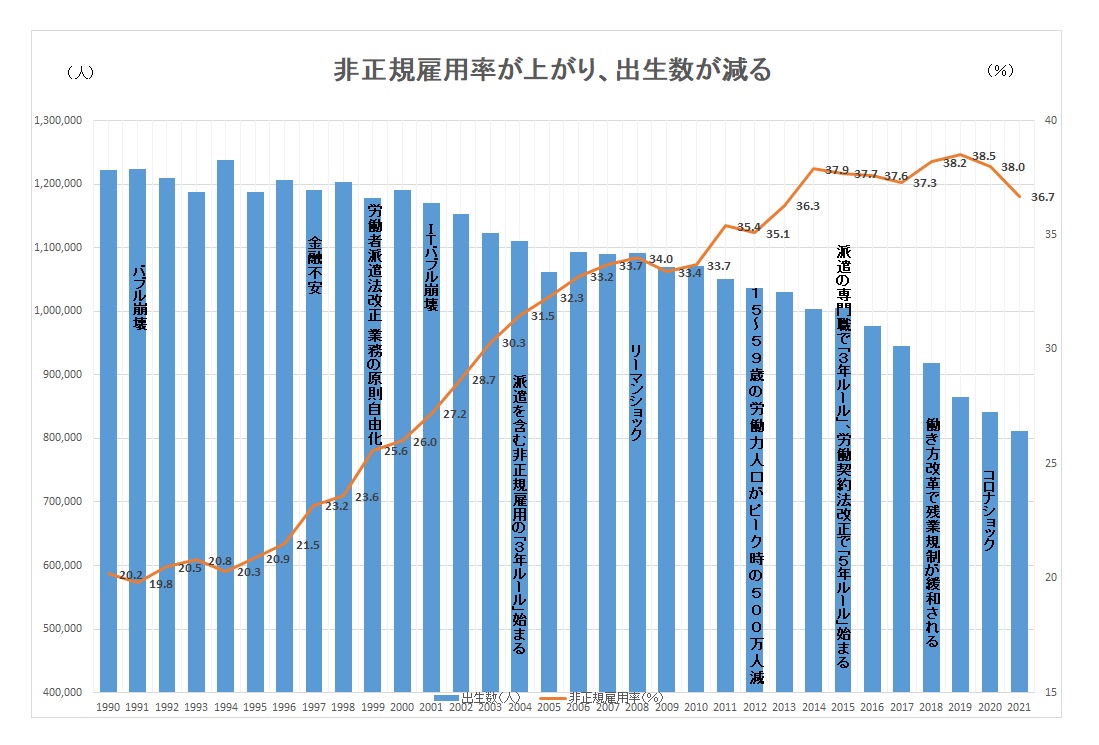

非正規雇用と出生数の関係を見ていくと、不安定雇用の増加に伴い出生数が減っていることが分かる(下図)。

(出所)厚生労働省「人口動態調査」、総務省「労働力調査」を基に筆者作成

(出所)厚生労働省「人口動態調査」、総務省「労働力調査」を基に筆者作成労働者に占める非正規雇用の割合は、バブル崩壊前の1990年の20.2%から上昇し続け、2022年(1~3月平均)は36.7%となっている(総務省「労働力調査」)。ちなみに2022年の非正規雇用のうち65歳以上の高齢労働者が約19%を占めるものの、25~34歳の非正規雇用は231万人、35~44歳は320万人で、それぞれ非正規雇用のうち約11%、約15%を占めており、25~44歳でおよそ3人に1人が非正規雇用となる。

この間、1991年にバブル崩壊、97年に金融不安、2001年にITバブル崩壊、08年にリーマンショックが起こった。不況が起こるたびに経済界からの要請があり、「失業するよりはマシ」と、自民党政権下で労働法制の規制緩和が繰り返された。その結果、企業は少なからず、非正規雇用を増やして人を切りやすくするという安易な方法で目先の利益を確保するようになり、事業の長期成長戦略を立てるような真の構造改革から目を背けていった。

非正規雇用が増加する大きな転機は二度あった。一つ目が1999年の労働者派遣法の改正だ。それまで規制がかかっていた派遣できる業務が原則、自由化された。二つ目が2004年の製造現場への派遣解禁となる。

派遣労働者の数は、2000年度で約139万人、2004年度は約227万人に増えて、2008年度に約399万人とピークを迎えた。リーマンショックの引き金となったリーマン・ブラザース社の経営破たんは2008年9月。その後に工場を中心に「派遣切り」が起こって失業者が溢れた。

非正規雇用に占める派遣社員の割合は現在、約8%とわずかだ。しかし、契約を短期間にし、契約を更新しないことで、いとも簡単に企業側の都合で合法的に“クビ”にできるようになり、人を大切にしない企業文化が広がった。

2004年は製造派遣の解禁だけでなく、労働者派遣法と労働基準法の改正によって、派遣を含む非正規雇用の上限期間が3年になった。この「3年ルール」は、本来は3年経てば正社員に転換させることが大きな目的だったが、それを嫌う企業は上限期間の直前に契約を打ち切り、3年で人を使い捨てた。2004年の法改正を機に非正規雇用が増加し、3年で職場を転々とせざるを得なくなったことで、格差が固定化していった。

派遣社員108万人のうち同じ職場で3年働く見込みがあり、本人がその後も就業継続を望むのは9万人超。そこから「3年ルール」で直接雇用されたのは約7800人で、希望者のうち約8%しかいないのが現実だ(厚生労働省「労働者派遣事業報告書の集計結果」2020年度)。

ここで、雇用の規制緩和と非正規雇用率、出生数の推移を見てみたい。派遣が原則自由化した1999年の非正規雇用率は24.9%で、出生数は約118万人だった。製造派遣が解禁され、非正規雇用の「3年ルール」が始まった2004年の非正規雇用率は31.5%に上昇し、出生数は約111万人に減った。非正規雇用率は上がり続け、翌2005年から出生数が110万人台を割り込んでいく。

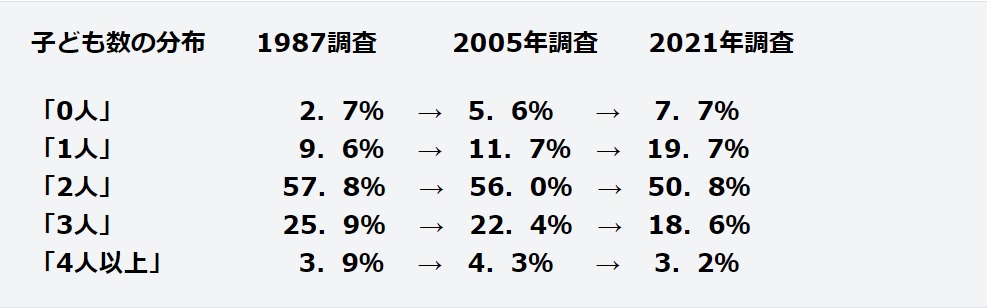

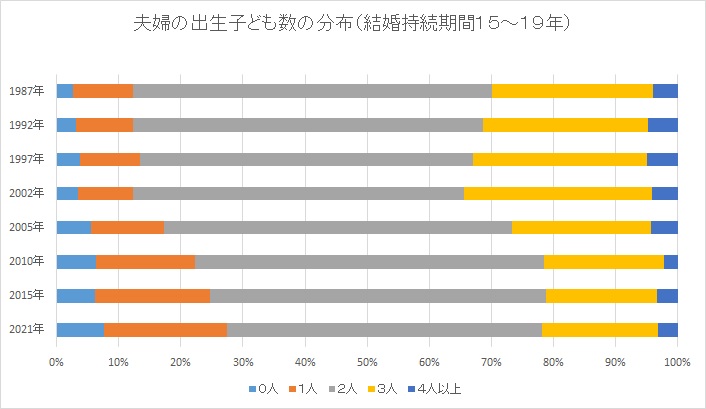

国立社会保障・人口問題研究所が原則5年おきに行う「出生動向基本調査」から、「結婚持続期間15~19年の夫婦の出生子ども数分布」を見ると、2005年から生まれる子どもの数が減っていることが分かる。1987年、2005年、2021年調査の子どもの数の分布を追ってみよう(下図)。

(出所)国立社会保障・人口問題研究所「出生動向基本調査」

(出所)国立社会保障・人口問題研究所「出生動向基本調査」2005年の調査から子どもの数が「0人」「1人」が増え始め、「3人」が減っていく。これは、それまで行われた雇用の規制緩和がボディブローのように効いてきた証左と言えないか。2021年の調査では未婚の女性で希望する子ども数が初めて2人を下回り、1.79人となった。

安倍晋三政権下、2015年に労働者派遣法と労働契約法が改正された。派遣法改正ではそれまで無期限だった専門職の派遣労働の上限期間が3年となった。労働契約法改正では非正規雇用で5年働き、本人が望めば無期労働契約に転換できる法改正が行われた。しかし、いずれも多くは上限期間で契約が打ち切られることとなった。

2015年の出生数は辛うじて100万人台を維持したが、16年に約97万7000人となり、19年に約86万5000人へ。そして新型コロナウイルスの感染拡大も影響して2022年は80万人を割り込む見通しだ。

2015年以降の非正規雇用率は約4割で推移しているが、労働力人口がピーク時から500万人減ったことによる人手不足が影響しているにすぎない。今や、25~34歳の5人に1人、35~44歳の3人に1人が非正規雇用になっている。非正規雇用で自分の生活が不安定では、結婚や出産を躊躇しても不思議ではない。

正社員の働く環境も厳しく、2018年の安倍政権下での働き方改革で残業時間の上限規制が緩和されるなど、少子化対策に逆行するような労働法制の規制緩和が行われた。

女性の非正規雇用率はもともと高い。1990年の段階で約4割、2022年では約5割になっている。妊娠を機に仕事を辞めざるを得ない女性は依然として多く、連合が行った2015年の調査で「妊娠後に、その当時の仕事を辞めた」女性は正社員でも5割もいて、非正規雇用では7割に上る。法規制があっても非正規雇用が多ければ「妊娠解雇」に、歯止めはかからない。

男性の場合、25~34歳の非正規雇用率は1990年に3.2%と低かったが2022年(1~3月平均)は14.9%と高くなっている。35~44歳も同3.3%から9.1%に増えている。男性の非正規雇用の増加に伴い、平均年収が低下した。金融不安が起こった1997年と直近データの2021年の男性の平均年収を比べてみる(国税庁「民間給与実態調査」)。

男性の年齢 1997年 2021年(97年比)

30~34歳 513万円 472万円(41万円減)

35~39歳 589万円 533万円(56万円減)

40~44歳 645万円 584万円(61万円減)

非正規雇用の増加で、妻が「妊娠解雇」に遭い、夫の収入が下がっているのでは、少子化は止まらないだろう。

1986年に男女雇用機会均等法ができたが、同じ年に労働者派遣法ができたことで当時は「女性の雇用は増えても、非正規だ」と言われた。その状況は40年前と変わっていない。かつての非正規労働は家計の補助としての役割であることが多かったが、今では男女ともに意味が変わり、生活がかかっている。

不安定な雇用を作り出す構造をなくし「正社員9割」とすべき声は、実は、経営者や自民党の重鎮からも聞こえている。雇用は「原則、正社員」を目標に、国は産業・経済政策を考え、企業も事業戦略を考えていかなければいけない。単純労働はいずれAIにとって変わることを考えれば、なおさら雇用は原則、正社員であるべきだ。

人を安く使い捨てる時代を終わらせなければ、沈みゆく日本経済が再び浮かび上がることはなく、少子化が止まることなどないだろう。男女ともに雇用の質を上げることが急務の課題で、雇用の規制緩和と少子化の関係を無視はできない。

それでもなお、経済界からの解雇の規制緩和を求める声は大きい。コロナショックから「雇用の流動化」という言葉にすり替えようとする面もあるが、もともとスキルのある人は流動しており、約3割の企業で転職者がいるのが実態だ(厚生労働省「転職者実態調査の概況」、2020年)。労働者に痛みを強いるのではなく、雇用する責任を果たすだけの経営戦略のない経営者こそが市場から退場したほうがいいのではないのか。

企業は社会保険料の負担を逃れるために、ウーバーイーツなどに見られる業務請負の働き方まで増やす傾向にある。事故や病気などを考えれば、働くすべての人が社会保険に加入できる仕組みを早急に構築しなければならない。雇用の質を高めるために、今こそ、行き過ぎた規制緩和を見直す議論が必要だ。経済界の意向を汲んで約40年かけて格差をつくり、その格差を固定化させてきた自民党政権にできるのか、少子化対策の本気度が試される。

Karim Osama/shutterstock.com

Karim Osama/shutterstock.com今や平均年収を得ていても中間層は沈みつつあり、不安は膨らむばかり。少子化対策には保育や公教育の質の向上、保育園利用料や教育費の負担の軽減策なども必要だが、「政治的には児童手当をばら撒くほうが分かりやすく、選挙対策になる」との声もある。永田町や霞ヶ関では「児童手当の拡充に莫大な予算がとられ、本来すべき子育て支援や少子化対策ができなくなりそうだ」とも懸念されている。

少子化は政治不信の表れ。生活者の無言の抵抗とも言えるだろう。児童手当拡充など小手先の対策では解決できないほどの、政財界の感覚とかけ離れた「異次元の雇用不安」が少子化の背景にある。まずは、目の前の生活の不安をなくすことが必要だ。そのために雇用の安定は不可欠で、正社員で9割を占めるような大改革を行うことが本筋なのではないだろうか。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください