「成長があらゆる問題を解決する」が当てはまるのは資本家だけ

2023年03月15日

なぜアベノミクスという、あれほど危険でギャンブルじみた社会実験が多くの人の支持をうけて登場したのだろうか。

今回の「アベノミクスとは何だったのか」シリーズでは、水野和夫・法政大教授に、長い歴史軸のなかにアベノミクスがどう位置づけられるのかを解説していただく。水野氏は「資本主義の終焉」を早くから看破してきた。深い歴史眼をもった経済学者である。今回も千年レベルの歴史のなかで、今起きている経済現象の意味を読み解いていただこう。

水野和夫・法政大教授

水野和夫・法政大教授〈みずの・かずお〉1953年、愛知県生まれ。法政大法学部教授(現代日本経済論)。早稲田大政治経済学部卒、埼玉大大学院経済科学研究科博士課程修了。三菱UFJモルガン・スタンレー証券チーフエコノミストを経て、内閣官房内閣審議官(国家戦略室)などを歴任。著書に「資本主義の終焉と歴史の危機」「閉じていく帝国と逆説の21世紀経済」(以上、集英社新書)、「次なる100年 歴史の危機から学ぶこと」(東洋経済新報社)などがある。

――「アベノミクス」とは歴史的な視点からはどのように位置づけられる試みだったのでしょうか。

水野 すでに終わってしまった近代を「終わっていない」と勘違いしている人たちが作った支離滅裂のフィクション(幻影)と言えましょうか。いわば16世紀の宗教改革の時代に反宗教改革をリードしたイエズス会のようなもので、騎士の時代が終わっているのに騎士道を説くドン・キホーテのような存在でした。

――ずいぶん時代はずれの試みだったということはわかります。もっと具体的に言うと、どういうことでしょうか。

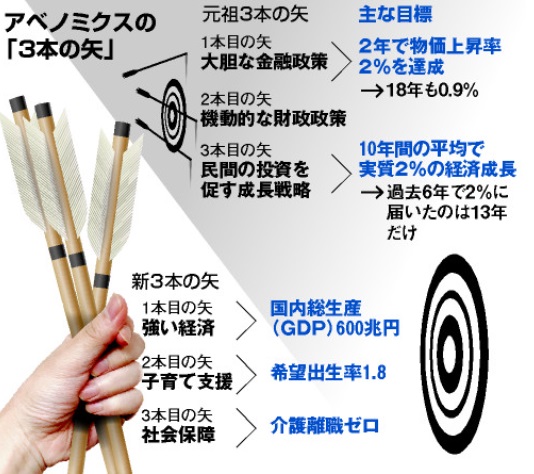

水野 アベノミクスの「3本の矢」のうち、第1の矢は大胆な金融緩和です。物価を上げ、成長率を上げることをめざす政策でした。実質GDP(国内総生産)が成長すれば、あらゆる問題が解決できるようになります。フランスの歴史家フェルナン・ブローデル(1902-1985)は「成長はあらゆるケガを治す」と言いました。まさに彼の時代はそういう時代です。

成長すれば税収や保険料収入も増えるから、社会保障政策もうまくいく。人手不足になれば賃上げがおこり、生活水準が上がって、中産階級ができる。そうすると政治も安定して不都合なことは何もない。成長さえしていれば、すべてうまくいく、不都合なことはほとんどない。そう考えられてきました。しかし、そういう時代はおそらく1970年代、80年代で終わったのだと思います。

この20~30年のあいだに起きたのは、資本は成長しているけれど、賃金は下がっている、ということです。いま「成長があらゆる問題を解決する」というのは資本家だけについて言えることだと思います。

その背後で働く人々は踏み台にされ、生活水準を切り詰めることを迫られています。先進国はどこも一緒です。米国ではトランプ現象が生まれ、欧州ではネオナチが移民排斥を唱え、英国は欧州連合(EU)からの離脱を選びました。先進国はどこもガタついている。民主主義国家の数が減って、専制主義や権威主義の国が増えているのは、そのためです。

※連載「アベノミクスとは何だったのか」の過去記事はこちらからお読みいただけます。

――成長で人々は豊かになれなくなったと?

水野 アベノミクスが失敗したのは、そもそも近代の土台となってきた、中間層を生み出す仕組みがなくなってしまっているためです。いままでは成長で中間層が増え、みなの生活水準が上がっていった。そこまでは、成長はいいことだ、ということで良かったのですが、成長しなくなったとき、いったい何をめざしたらいいかわからなくなってしまったのです。安倍晋三元首相も成長の先にどういう社会をつくりたいのか、結局言えませんでした。本当は「成長」は最終目的ではなくて、中間手段のはずなのです。

経済産業省の産業構造審議会の分科会が出した、悪名高き「伊藤リポート」というのがあります。伊藤邦雄・一橋大教授(当時)が2014年に座長となってまとめたものです。ここで日本企業はROE(株主資本利益率)を8%以上にする目標が掲げられました。さらに欧米企業の水準である15~20%まで上げてほしいということも、明文化こそされなかったけれど報告の行間に漂っていました。

当時、日本企業の平均的なROEは5~6%でした。つまりアベノミクスというのは「ROEを5%から8%に引き上げよ」という資本の成長戦略だったのです。安倍政権は、成長の主語が資本家だということを隠していたのではないでしょうか。

安倍政権は「新3本の矢」で、「名目GDPを600兆円にする」という目標も掲げました。当時のGDPは500兆円。5%だったROEを15%くらいに引き上げるためには、名目GDPが増えた分100兆円がすべて当期純利益に回らないと、そこまでいきません。これらの目標に賃金はもともと反映されていません。もし賃上げにも反映させたいなら、実質2%、名目3%ていどの成長ではぜんぜん足りません。安倍政権は賃上げを企業に求めましたが、具体的な数値目標は言いませんでした。

経済財政諮問会議であいさつする安倍晋三首相(当時)。右端は黒田東彦・日銀総裁=2014年1月20日、首相官邸

経済財政諮問会議であいさつする安倍晋三首相(当時)。右端は黒田東彦・日銀総裁=2014年1月20日、首相官邸――アベノミクス第1の矢(金融緩和)が資本家のための成長戦略だったということですか。ただ、第2の矢(機動的な財政出動)で、労働者らへの分配を念頭に置いていた可能性はないですか。

水野 ちがうと思います。なぜなら安倍政権は社会保障をそれほど充実させてきませんでした。機動的な財政政策というのは、異次元緩和で物価が上昇していけば、さらに機動的な財政で実弾を注ぎ込む、という程度の意味だったと思います。

――あくまで資本家のための戦略だったということですか。

水野 そうです。

――アベノミクスの第3の矢は文字どおり「成長戦略」です。ただ、それは安倍政権に限らずこの何十年も歴代政権が打ち出してきたことです。経済学はここ数十年、サプライサイド(供給重視)が主流だったので、政治も経営者も「供給側さえ強くすれば景気がよくなり経済が強くなる」という発想になっています。あとはトリクルダウンで生活者も豊かになるという発想ですね。それがまちがっていたのでしょうか。

水野 供給サイド経済学の大本はイノベーションです。技術革新を起こさないといけない。近代社会のイノベーションというのは、より遠く、より速く、でした。ジェームズ・ワット(1736-1819)が開発した蒸気機関がもたらした効果を、当時のジャーナリストは「結合」と言ったそうです。欧州と米国をつなぐ定期航路ができて大陸がつながったのです。何月何日の何時ごろに欧州からの荷が米国の港に届く、ということの確実性が増しました。

象徴的なのは、マッハ2のコンコルドが技術的な問題なのかコスト的な問題なのかわかりませんが、今世紀初頭に運航停止になりました。さらに太平洋航路のジャンボ機もその後、運航停止になりました。どちらも合理性に合わなくなったのです。情報の流通も同様です。米ウォール街で普及した(コンピューターで自動的に大量に株売買をする)高速高頻度取引は、10億分の1秒で取引をやってしまうそうです。これは国民の幸せとはまったく関係ない速さですよね。

――たしかに本末転倒になっています。何のための技術革新なのか。

水野 ニューヨークでやっているから東京証券取引所でもやるというのも、おかしな競争です。これも限界にきています。たとえば高速取引を10億分の1秒から100億分の1秒にできたからといって、どうなのかということです。これは中間層にはまったく関係ない話です。何十億円、何百億円の投資をする人だけがアクセスできる取引の話であり、ふつうの人にはまったく関係ない。

国民国家体制というのは国民が幸せになる仕組みのはずです。国王や貴族だけが幸せになることでなくて。では国民が豊かになるというのはどういうことか。フランス革命は「自由と平等」を掲げました。「自由というのは所有の関数」と言ったのはカナダの政治学者、C・B・マクファーソン(1911-1987)です。うまいこと言うものです。所有物が多ければ多いほど人間の自由度は高くなる。自由に行動するためには所有権が必要というのです。

たとえば今、ビリオネア(保有資産10億ドル=1300億円以上)と呼ばれる人たちが金融資産をどんどん増やしています。金融資産を保有していない人は日本でも2割強いますが、80年代後半は3%しかいなかった。つまりこの30年で資産をなくした人がいっぱいいたわけです。これは資産をたくさんもっている資本家のための自由はあるが、多くの国民はどんどん自由を失っている、ということになります。

――経済学者アンガス・マディソン(1926-2010)の長期経済推計調査によると、人類は紀元ゼロ年からずっとゼロ成長が続いていて、それが19世紀になると1人当たりGDPが2%成長に急激に上昇したそうです。そのころ所有権などの法整備が整ってきて、産業革命の技術の粋を資本にもっていける基盤が整ったから、とみられます。つまり所有権が成長を生んだことになります。所有権は民主主義、個人主義の基盤でもあるので、多くの人はこれを必要と考えているのではないですか。

水野 17世紀の英国の哲学者ジョン・ロック(1632-1704)は「所有権」の正当化を主張した人ですが、「所有権は正義でもあり悪でもある」と言っています。前後の文脈を読むと、豊かな人は死にそうな人を助けなければいけない、それも豊かな人の所有権に含まれている義務だと言うのです。

――欧州の富裕層には今もそういう思想が残っているのでしょうか。

水野 そうですね。ただ、だんだん社会が大きくなっていくと、倒れている人がどこにいるのかわからなくなる。それで生まれたのが福祉国家です。社会保険、失業保険、介護とか。ロックの思想をもとに、第2次大戦後の英国では社会保障制度の土台となったベバリッジ報告が出てきました。困っている人を助けようにもお金持ちはなかなか目が届きません。そこでその代わり累進課税にして、困っている人を救うための負担を金持ちにさせることにしたのです。その仕組みがいま崩壊しつつあります。

世界のビリオネアの総資産は13兆~14兆㌦、日本円にして1600兆円超あります。もし、その半分でもコロナ禍の対策のために寄付していれば、800兆円が捻出できました。だけど、そんなことをビリオネアからは言い出しません。コロナ基金を作って病院を設けましょう、などという動きはなかった。欧州の伝統もなくなり、困っている人がいたら「自助努力が足りないからだ」ということになってしまいました。

――どうしたらいいのですか。

水野 経済学者のJ・M・ケインズ(1883-1946)が言っているのですが、経済学の目的である「豊かにすること」はあくまで中間目標です。その先にあるのは「明日のことを心配しなくていい社会」です。そのためには社会保障を充実しないといけない。困ったときには援助の手がさしのべられる。いまなら国家によってです。

労働問題でいえば、非正規労働者が3年勤務して更新できないなんて問題も最近はあります。非正規労働、派遣制度はすぐやめるべきです。勤めている人の最大の特権は辞める自由です。だけどいまは会社が「辞めさせる自由」をもっている。これはおかしい。働く人は労働力を提供しないと生きていけない。だが資本家はAさんの労働力を買わずともBさんを買う自由がある。非対称的な力関係です。

辞める権利は労働者側にはあるが、辞めさせる権利は会社側にはない、というような仕組みにしないといけない。そうなれば、人事担当は真剣に採用しないといけないし、入ってからの研修制度も充実させないといけないということになる。働いている人も、引退した人も、明日のことを心配しなくていい社会にしないといけない。

水野 次にやらないといけないのは労働時間の短縮です。ケインズは、将来の労働は週15時間になると予言しましたが、それはちょっと無理にしても、もっと短縮が必要です。ドイツでは派遣・非正規も含め1人当たりの年間労働時間が1300~1400時間です。日本は1700時間ほど。300時間余分に働いて1人当たりGDPはドイツより劣っています。もし日本人の能力が3割劣っているなら長時間労働もやむを得ないのですが、そうではありません。

――日本人の労働時間の長さは完ぺき性、たとえば、商品をぴかぴかに磨くとか、お辞儀をするとか、そういう追加的な仕事が積み重なった結果ではないのですか。

――でも日本の公務員は先進国で人口当たり職員数が一番少ないです。よく働いているとも言えるのでは?

水野 内閣府でも人手が足りない、足りないと言っていました。それなら不必要な仕事をやめて、必要な仕事にシフトすればいいだけの話です。

――たしかにコロナ対策では公務員の仕事の非効率さが目立ちました。いろんなことが滞り、ワクチンも他国に後れをとりました。人手が足りず、それをカバーするための人員のシフトもできませんでした。

水野 あるとき、内閣府の幹部が経済報告を発表する記者会見で、「1000の経済指標を分析してこうなりました」と言っていた。そんなにたくさん見たら余計わけがわからなくなると思った記憶があります。ふつう30~40の指標をみれば景気判断ができます。そんな分厚い資料を作っても大臣は見きれないし、細かい指標まで調べるために民間企業を呼びつけてヒアリングもする。民間の人は時間の無駄だと思いながらいやいや話しているのがわかる。

この霞が関流の無駄なやり方が、出向者などを通して民間シンクタンクにも広がり、民間企業のなかでも広がっていくわけです。こうやって欧米より3割ぐらい無駄な仕事をしているんだなあと思っていました。1人当たり300時間くらい時短をしても日本のGDPはぜんぜん減らないと思いますよ。

――社会福祉を充実させるのは賛成ですが、そのためには財源が必要です。国民はその財源を税金や保険料で負担したくないから、みな「成長」という言葉に逃げているのではないですか。アベノミクスは資本家のためでもあるけれど、結局、国民も望んだ結果ではないでしょうか。

水野 そうですね。成長すれば何とかなるという刷り込みが国民に行き渡っています。でもそれが終わっているのは、今世紀のコンコルドとジャンボの引退ではっきりしています。近代でも中世でも一つの時代の中心概念はなかなか動きません。中世は神様であり、天動説でした。神様は決まったところにいて動かない。天球の一番上にいる。それをコペルニクスによって宇宙は無限ですよと言われ、神様の位置がわからなくなった。近代は神様が追放され、すぐに貨幣が中心になりました。貨幣が世の中で回転すると資本になるので、資本が世の中の中心になります。だから資本主義社会になったのです。

最初は英ポンド、次にドルが基軸通貨となりました。ドルは金とリンクして固定相場制だったが、ニクソンショックで金と結びつきがなくなる。その結果、インフレが起きて、貨幣価値が目減りしていく。円安になればドル換算で実質価値が目減りします。ニクソンショックで資本家たちは「俺のもっている資本がいくらか分からない」と不安になり、より資本蓄積に励むようになりました。1円でも資本を増やさないといけないという強迫観念にかられたのです。

米誌フォーブスによると、いまビリオネアは世界に2700人以上います。そのなかの上位10人が持っている資産を毎日100万ドルずつ使ったとしても全部なくなるのに414年かかると、国際NGOオックスファムが計算しました。所有権というのは自由の関数だったはずですが、死んでから400年間も自由が保障されたとしても、もはや関係ありません。超富裕層の所有権はまったく意味をなさないくらい膨張してしまったのです。

その一方で金融資産ゼロの人は自由が制限されています。病気になったときに入院できる自由はありません。その意味で、近代社会は崩壊しているのです。それなのに近代社会の前提である「成長がすべてのケガを治す」という概念が多くの人の頭のなかには依然としてこびりついているのです。

――とはいえ、みな近代社会を放棄しようというつもりはなく、近代社会を再生したいと願っているはずです。

水野 近代社会じゃない社会を作り直すしかないですよ。

――社会主義ではないですよね?

水野 社会主義ではないです。資本主義も社会主義も近代社会から派生してきたものです。資本主義は市場の合理性を信じ、社会主義はテクノクラート(官僚)の合理性を信じた。ソ連のノーメンクラトゥーラ(エリート層・支配階級)の人たちが1年間の生産計画もすべてわかっているという前提の社会主義は、先に崩壊してしまいました。人間に対して合理性を信じた社会主義が崩壊し、いま市場に対して合理性を信じた資本主義がおかしくなっている。いちど崩壊したら、もはやリフォームはできないものです。

――リフォームができなくとも、それに変わるシステムが見当たりません。

水野 そう、ないことが問題です。

――中国の国家資本主義のようなやり方も登場していますが?

水野 あれは資本主義と社会主義のダメなところを両方あわせたようなシステムです。

――今めざすべきモデルは何もないということなら、このまま行くしかないというのが大方の意見だと思います。それではだめですか。

水野 近代はもうリフォームできないのです。コペルニクスによって天動説が否定されたにもかかわらず、ルターが宗教改革をやった。しかしそれも失敗して近代社会になった。中世も一生懸命、リフォームしようとしたのです。だけど結局、前提の宇宙論が崩れると崩壊してしまう。古代だって西ローマが崩壊して、もういちどカール大帝が西ローマ帝国を復興させましたが、すぐそのあと分裂して暗黒の中世に入っていきました。

近代も同じです。米国ではアルコール中毒や薬物中毒の患者たちによる絶望死が増えているそうです。50代、60代の白人男性が多いとも。近代社会、自由社会のチャンピオンである米国でさえ、そうなっている。トランプ現象を生み、議事堂襲撃事件を起こしているのです。長い間みなが信じていたシステムがいったん崩れたとき、おそらくもう戻れないのだろうなと思います。

――もうダメというだけでは絶望を広げるだけです。なにか新しい希望もご提示いただかないと。

水野 私が言えるのはせいぜい、無理に成長をめざす必要はもうないということだけです。近代社会では、より速く、より遠くへ、合理的に、という行動原理がうまくいきました。13世紀に「東方見聞録」を書いたイタリアの商人マルコ・ポーロ以来、欧州の商人たちはインドまで行って大もうけしました。でもその商人たちには、その行為がキャピタリズム(資本主義)だという認識は誰にもありませんでした。より遠くへ行けばもうかる。それだけのことでした。

キャピタリズムという言葉を初めて生み出したのはドイツの経済学者ヴェルナー・ゾンバルト(1863-1941)です。「資本論」のカール・マルクス(1818-1883)もキャピタリズムという言葉は使っていなかった。「資本論」は「キャピタル」です。それは13世紀からありました。そして16世紀になると、キャピタリスト(資本家)という言葉が出てくる。彼らの行為を一つのシステムとしてとらえる「キャピタリズム」という概念はその何百年も後になってようやく出来たのです。

2019年12月にマドリードで開かれたCOP25では、環境活動家のグレタ・トゥーンベリさんが演説した=2019年12月11日、松尾一郎撮影

2019年12月にマドリードで開かれたCOP25では、環境活動家のグレタ・トゥーンベリさんが演説した=2019年12月11日、松尾一郎撮影先進国のなかでも豊かな人と貧しい人に分かれていくのが資本主義なので、ロックは「貧しい人を救え」と言い、ケインズは「ピラミッドを作ってでも公共投資をやって失業から回復させろ」と言って資本の暴走を抑えてきました。でも途中でまたおかしくなってしまう。資本家が我慢できなくなって本性を現すからです。

ケインズは「英国の資本家の第1号は海賊ドレイクだ」と言いました。フランシス・ドレイク(1543-1596)がスペインから略奪した財宝を英国に持ち帰ったことで、英国では物価が高騰して実質賃金が大幅に下落し、資本家は利潤を増やしたといいます。

資本家というのは普通の人がやらないようなことをやる。そうでないと投資の元手が手に入れられないわけです。ふつうに働いていたらなかなか資本家にはなれません。工場を買い取るとか、場合によっては一線を越えた賭けをしないといけない。それで法律にひっかかったら排除されるし、運良くひっかからなければいい。当時、海賊は海の法律がなかったからドレイクは逮捕されませんでした。

――水野さんが「資本主義はコレクション、蒐集(しゅうしゅう)の行為」と言っているのはそのことですね。

水野 資本主義の蒐集には際限がなく、ゴールがないのです。ネオリベ(新自由主義者)が権力を握って、その際限ない仕組みをもういちど整備し修復したとしても、あるいはネオリベを否定して、社会福祉のケインズのようなことをやって、いったんもたせたとしても、またいずれ資本家の本性は出てきます。ならばもうキャピタリズムをやめてもいいだろうと思うのです。

ケインズは「資本が足りないときは資本家が不正なこと、横暴なことをやっても、まあそれは見逃してやろう」と言っていました。ケインズも資本家は横暴だと思っていたのです。それでも食料工場が足りなくなれば、必要な食料が供給できなくなる。だけど現代のように資本がいっぱい行き渡ったら、ダメなものはダメと言わなきゃいけない。ようやくそれが言える時期にきたのだろうと思います。

インタビュー後編に続きます。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください