「トマホーク400発」より有効な政策がある

2023年03月10日

防衛費倍増の路線を盛り込んだ2023年度政府予算案を衆院で可決させた岸田政権は、子育て予算の倍増については具体的な展望を持っていないことが国会の質疑などで明らかになった。

「大砲もバターも」とでも言いたげな岸田流だが、実際には「バターより大砲」の道を突き進む姿勢に見える。日本という国のかたちも人々の生活も大きく変えてしまう危うい状況を前に、私たちはいったん立ち止まり、考えるべき時ではないだろうか。

衆院予算委員会で質問する立憲民主党の泉健太代表(左)と答弁する岸田文雄首相の答弁=2023年2月22日

衆院予算委員会で質問する立憲民主党の泉健太代表(左)と答弁する岸田文雄首相の答弁=2023年2月22日「防衛力強化と比較しても、子ども・子育て政策への取り組みが決して見劣りしない」

2023年2月22日の衆院予算委員会で立憲民主党の泉健太代表の質問に対し、岸田文雄首相の答弁は、「大砲もバターも」という大風呂敷を広げるものだった。

だが、実態は看板とは異なる。防衛費は国内総生産(GDP)比で1%程度としてきた平和国家の目安をうち捨てて2%台とする倍増方針を決めた。数年後には米中に続く世界第三位の防衛支出額になるとみられる。

2023年度政府予算案には、前年度比26・3%増の防衛費6兆8219億円を盛り込んでいる。その象徴は、「反撃力」の名目でこれまで禁じ手としてきた「敵基地攻撃」用のミサイルを大量に保有することである。米国製巡航ミサイル「トマホーク」を「400発」も購入する予定であることを国会答弁でようやく明らかにするとともに「今後は米国の打撃力に完全に依存することはなくなる」と述べたのは、専守防衛からの逸脱だろう。

それに比べ、子育て予算の方は「倍増する」という方針を首相答弁で繰り返しているだけで、何をどのように倍増するのか、説明すらできていない。

首相は「まず中身を具体化しないと、それに伴う予算がどれだけ必要なのか、ベースがはっきりしないのは当然のことだ」と答弁。首相の知恵袋と目される木原誠二官房副長官ですら2月21日のテレビ番組で「子ども予算は、子どもが増えればそれに応じて増えていく」と述べるありさまで、政権の「本気度」すら疑わしい。

首相は「ミサイルも福祉も」と言いたいのだろうが、政府予算案の内実は「福祉よりミサイル」とでも言うべきものになっている。

「大砲かバターか」という言葉を歴史に刻んだのはナチス・ドイツだったようだ。

ヒトラーの右腕ヘルマン・ゲーリングが1936年にハンブルクで演説し「諸君はバターと大砲のどちらを欲するか。有事の備えこそ大切だ。バターなど太るだけである」と述べた話が知られている。

大砲とは軍備のことであり、バターとは生活物資の象徴であるが、結局のところナチス・ドイツは大砲にカネも資源も人材もつぎ込んで、人類に甚大な被害を及ぼし滅亡の道を歩んだのだった。

経済学を学んだ人なら、生産可能曲線とか機会費用といった基礎知識のくだりで「大砲か、バターか」について読んだ記憶があるかもしれない。

米国の経済学者ポール・サミュエルソン(1915~2009)=2008年、マサチューセッツ工科大(MIT)の研究室で撮影

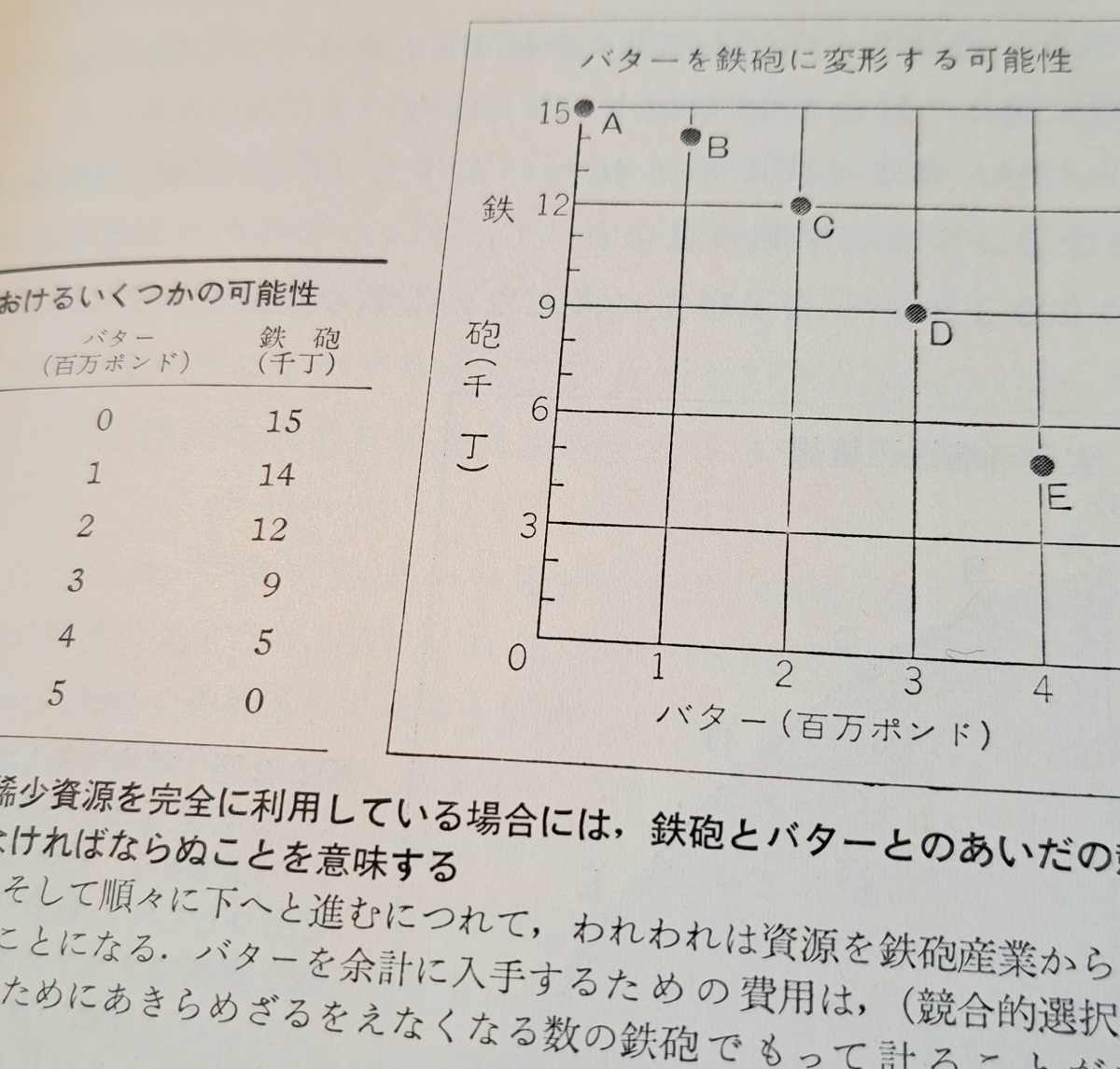

米国の経済学者ポール・サミュエルソン(1915~2009)=2008年、マサチューセッツ工科大(MIT)の研究室で撮影ここでは大砲は軍需、バターは民需をそれぞれ象徴するものとされ、軍需品の生産と民需品の生産が選択の問題であるということをわかりやすく考えるための素材になっている(都留重人訳では、guns and butterを「鉄砲とバター」と訳している)。

-サミュエルソン『経済学』(邦訳10版)にある、鉄砲とバターのくだり

-サミュエルソン『経済学』(邦訳10版)にある、鉄砲とバターのくだり要するに経済の資源配分の選択においては多くの場合、「あれもこれも」と欲張るには限度があり、トレードオフ(あちら立てればこちら立たず)が基本であり、軍需は民需を犠牲にして成り立っていることを知らねばならない、という話が分かりやすく書かれているのである。

興味深いことに、筆者がニューヨークで買い求めた『経済学』第14版のこのくだりでは、「すべての大砲も戦艦もロケットも結局のところ、空腹を十分に満たすことができない人々からの盗みを意味するものである」というアイゼンハワー元米大統領の言葉が「経済組織の基本問題」という見出しの下に掲げられている。

振り返れば日本こそ、「大砲よりバター」のお手本であった。

平和憲法と日米安保という組み合わせの上で、防衛費はGDPの1%以内に収めるという軽武装路線をとり、人材と資源、財源を経済の復興・発展に注ぎ込んで「経済大国」を築いたのだった。そのような路線を推進したのが池田勇人とそれに続いた自民党主流派であり、岸田首相の先輩たちであったことを考えれば、今の政府は戦後日本の誇るべき「大砲よりバター」路線からの悲しい転落ではないか。それは将来の日本経済にも暗い影を落とす。

2022年6月21日の日本記者クラブ主催の党首討論会で、記者から「ハト派と言われる岸田さんが意外と憲法改正に積極的でびっくりした」と質問されたとき、岸田首相はあっさりと「国民生活にとって極めて現代的な課題で、ハト派かタカ派かは関係ない」と答えた。

首相が改憲路線を鮮明にし、防衛力の抜本的強化に踏み切って大量のミサイルを買い込むようになった背景にあるのは、北朝鮮の核・ミサイル開発や強大化する中国と米国の対立、そしてロシアによるウクライナ侵略戦争に象徴される世界の安全保障の環境変化だ。日本の政治も民意もそのような変化に押し流されつつあるようだ。

ロシアによる爆撃で破壊された集合住宅=2022年4月10日、ウクライナ・ボロジャンカ

ロシアによる爆撃で破壊された集合住宅=2022年4月10日、ウクライナ・ボロジャンカ朝日新聞が2022年4月に実施した全国世論調査では、「中国の海洋進出や北朝鮮の核・ミサイル開発など、最近の日本周辺の安全保障をめぐる環境について、どの程度不安を感じますか」という問いに「大いに感じる」は60%、「ある程度感じる」36%、「あまり感じない」2%「まったく感じない」0%だった。

さらに「2月、ロシアがウクライナに侵攻しました。この侵攻を受けて、日本と日本周辺にある国との間で戦争が起こるかもしれない不安を以前より感じるようになりましたか。とくに変わりませんか」の問いに対しては、「感じるようになった」80%、「とくに変わらない」19%だった。「それぞれの国に軍事的な脅威をどの程度感じますか」の問いには、「中国」について「大いに感じる」50%、「ある程度感じる」40%、「あまり感じない」8%、「まったく感じない」1%だった。

「北朝鮮」に対しては「大いに感じる」53%、「ある程度感じる」34%、「あまり感じない」10%、「まったく感じない」1%。「ロシア」に対しては「大いに感じる」58%、「ある程度感じる」34%、「あまり感じない」7%、「まったく感じない」1%だった。

「日本と密接な関係にある国が他国から攻撃を受けた場合、日本が攻撃されていなくても、日本の存立が脅かされる危険があると政府が判断した場合に限り、自衛隊は一緒に戦うことができます。これを、集団的自衛権の限定的な行使といいます。万が一、アメリカと、日本周辺にある国との間で戦争が起きた場合、この集団的自衛権の行使について、どうするべきだと思いますか」の問いに「行使するべきだ」は21%、「どちらかと言えば行使するべきだ」37%、「どちらかと言えば行使するべきではない」30%、「行使するべきではない」9%だった。そして「いまの憲法を変える必要があると思いますか。変える必要はないと思いますか」の問いに「変える必要がある」56%、「変える必要はない」37%だった。

2022年7月の朝日新聞世論調査では、憲法9条を改正し、自衛隊を明記することに「賛成」が51%で、「反対」の33%を大きく上回るに至った。北大西洋条約機構(NATO)に加盟していないウクライナと、日米安保条約で安全を保障されている日本とは比べようもないのだが、中国が台湾に武力侵攻する可能性があり、そのさいは「台湾有事は日本有事」になるという不安が広がりつつあるのだろうか。

艦船から発射されるトマホーク=米海軍のホームページから

艦船から発射されるトマホーク=米海軍のホームページからそれは、武力による威嚇をも禁じた日本国憲法の精神はもちろん、日中平和友好条約や、かつて安倍元首相が訪中して確認した中国との「戦略的互恵関係」に背を向け、長期的な対立関係に陥ることにもなりかねない。長い目で見て、日本の安全保障を損なうし、軍事への傾斜が経済をゆがめ、福祉や教育、環境に使うべき財源を制約してしまうことなども、よく考えるべきではないか。繁栄の基礎となるアジア経済も分断されかねない。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください