新聞記者もChatGPTを使うべきなのか

2023年03月17日

ここ数カ月というもの、Open AI社が開発・発表した高性能なチャットボット(自然な文章でやり取りができる会話AI)「ChatGPT」が、各種メディアを席巻している。どれほど高性能か、ここで少し筆者とChatGPTのやり取りを紹介しよう。

対話型AI「ChatGPT」のトップページ

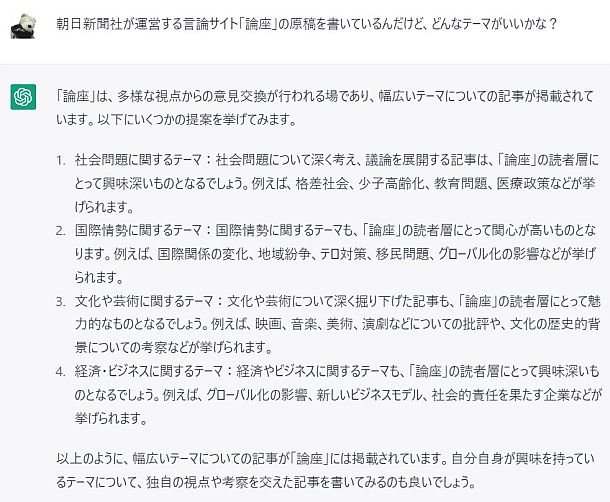

対話型AI「ChatGPT」のトップページ最近、私は年度末ということもあり、原稿を書いたり、そのためのネタを集めたりする時間があまり取れなかった。そこでChatGPTに「朝日新聞社が運営する言論サイト『論座』の原稿を書いているんだけど、どんなテーマがいいかな?」と尋ねてみた。そういう意味のキーワードを並べたのではなく、本当にこのままの文章を、ChatGPTに入力してみたのである。そのとき返ってきた答えは、次のようなものだった。

「論座」は、多様な視点からの意見交換が行われる場であり、幅広いテーマについての記事が掲載されています。以下にいくつかの提案を挙げてみます。

1. 社会問題に関するテーマ:社会問題について深く考え、議論を展開する記事は、「論座」の読者層にとって興味深いものとなるでしょう。例えば、格差社会、少子高齢化、教育問題、医療政策などが挙げられます。

2. 国際情勢に関するテーマ:国際情勢に関するテーマも、「論座」の読者層にとって関心が高いものとなります。例えば、国際関係の変化、地域紛争、テロ対策、移民問題、グローバル化の影響などが挙げられます。

3. 文化や芸術に関するテーマ:文化や芸術について深く掘り下げた記事も、「論座」の読者層にとって魅力的なものとなるでしょう。例えば、映画、音楽、美術、演劇などについての批評や、文化の歴史的背景についての考察などが挙げられます。

4. 経済・ビジネスに関するテーマ:経済やビジネスに関するテーマも、「論座」の読者層にとって興味深いものとなるでしょう。例えば、グローバル化の影響、新しいビジネスモデル、社会的責任を果たす企業などが挙げられます。

以上のように、幅広いテーマについての記事が「論座」には掲載されています。自分自身が興味を持っているテーマについて、独自の視点や考察を交えた記事を書いてみるのも良いでしょう。

本当にこれをAIが書いたのか、と驚かれる方もいるかもしれない。その証拠に、実際の出力結果を記録したスクリーンショットも掲載しておこう(この画像すら簡単に捏造できる時代ではあるのだが)。

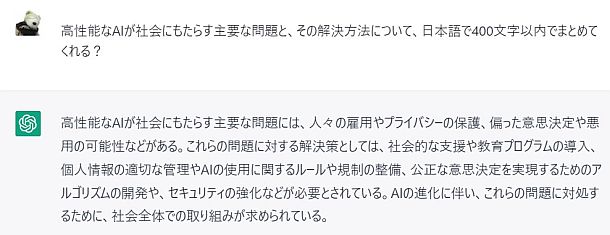

なるほど、これは参考になる。とはいえこの答えでは幅が広すぎて、1本の記事を書き上げるのにさらに時間がかかってしまうので、もう少しChatGPTの力を借りるとしよう。「高性能なAIが社会にもたらす主要な問題と、その解決方法について、日本語で400文字以内でまとめてくれる?」

高性能なAIが社会にもたらす主要な問題には、人々の雇用やプライバシーの保護、偏った意思決定や悪用の可能性などがある。これらの問題に対する解決策としては、社会的な支援や教育プログラムの導入、個人情報の適切な管理やAIの使用に関するルールや規制の整備、公正な意思決定を実現するためのアルゴリズムの開発や、セキュリティの強化などが必要とされている。AIの進化に伴い、これらの問題に対処するために、社会全体での取り組みが求められている。

素晴らしい。ちなみにこの答えは、214文字だった。

あとはこの骨子に肉付けをして、いくつか事例を足せばOKだろう。いや、ここまで書けるなら、もうちょっと指示を出してChatGPT自体に記事を書かせてしまえば良いのではないか?

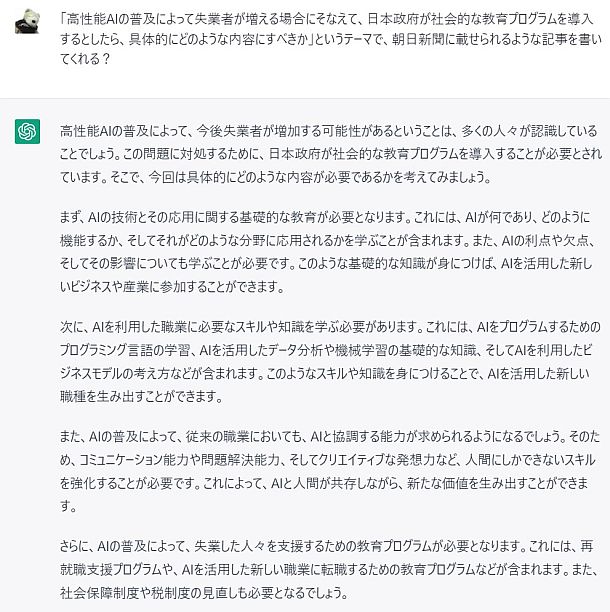

「論座向けの記事には社会問題に関するテーマも良い」とChatGPTが言っていたし、ここは「AIと失業」というテーマを深掘りしてみよう。「高性能AIの普及によって失業者が増える場合にそなえて、日本政府が社会的な教育プログラムを導入するとしたら、具体的にどのような内容にすべきか」というテーマで、朝日新聞に載せられるような記事を書いてくれる?

高性能AIの普及によって、今後失業者が増加する可能性があるということは、多くの人々が認識していることでしょう。この問題に対処するために、日本政府が社会的な教育プログラムを導入することが必要とされています。そこで、今回は具体的にどのような内容が必要であるかを考えてみましょう。

まず、AIの技術とその応用に関する基礎的な教育が必要となります。これには、AIが何であり、どのように機能するか、そしてそれがどのような分野に応用されるかを学ぶことが含まれます。また、AIの利点や欠点、そしてその影響についても学ぶことが必要です。このような基礎的な知識が身につけば、AIを活用した新しいビジネスや産業に参加することができます。

次に、AIを利用した職業に必要なスキルや知識を学ぶ必要があります。これには、AIをプログラムするためのプログラミング言語の学習、AIを活用したデータ分析や機械学習の基礎的な知識、そしてAIを利用したビジネスモデルの考え方などが含まれます。このようなスキルや知識を身につけることで、AIを活用した新しい職種を生み出すことができます。

また、AIの普及によって、従来の職業においても、AIと協調する能力が求められるようになるでしょう。そのため、コミュニケーション能力や問題解決能力、そしてクリエイティブな発想力など、人間にしかできないスキルを強化することが必要です。これによって、AIと人間が共存しながら、新たな価値を生み出すことができます。

さらに、AIの普及によって、失業した人々を支援するための教育プログラムが必要となります。これには、再就職支援プログラムや、AIを活用した新しい職業に転職するための教育プログラムなどが含まれます。また、社会保障制度や税制度の見直しも必要となるでしょう。

待った、これでは本当にAIに記事を書かせて、後は提出するだけになってしまう。その方が良い記事になる可能性もあるが、ChatGPTと遊ぶのはこのくらいにしておこう。いずれにしても、こうした創作活動までできてしまうAIが登場し、研究者だけでなく筆者のような一般の人々にも使える時代が到来しているわけだ。

なぜこうした高性能なAIが実現されるようになってきたのかについては、前回の記事で解説した。簡単に言ってしまうと、その背景には、極めて大規模なデータを機械に「学習」させる競争が繰り広げられていることが大きい。そのためAI開発におけるトップ争いは、一部の巨大IT企業や、その支援を受けた優秀な研究者を要するスタートアップ企業が独占しつつある。

とはいえ彼らは、開発した高度な技術を内輪で独占するのではなく、このChatGPTのように幅広い人々が使えるアプリケーションの形で公開したり、あるいはそれを外部の企業が一種の「部品」として使用し、新たなAIアプリケーションを開発することを許可したりといった対応を行っている。

後者の例としては、たとえば「医療ChatGPT」のような、専門知識に特化したチャットボットをつくったり、特定の企業内だけで使用できるChatGPT(したがって外部に機密情報が洩れる恐れがない)を設置したりといった取り組みが既に始まっている。

いまChatGPTを使っていないという方々も、近い将来ChatGPT、あるいはそれに類似するAI――さまざまなコンテンツを「生成(Generate)」できるので「生成AI(Generative AI)」と呼ばれるようになっている――をベースとしたアプリケーションやサービスに触れる可能性は決して小さくない。

そこで多くの企業が、ChatGPT時代に向け、それを積極的に活用しようという方向に舵を切っている。そしてそれは、生成AIが仕事を奪うと目される業界に属する企業も例外ではない。

創業者ルパート・マードックで知られるNews Corpも、そうした企業のひとつだ。同社はオーストラリアの従業員に対し、ChatGPTを試すよう勧めたと報じられている(こちら)。

同社は新聞や出版など多くのメディア事業を抱えており、生成AIが普及した際に、真っ先に仕事を奪われてしまいそうな人々が働いている。しかしエグゼクティブ・チェアマンのマイケル・ミラーは、社員に向けたメモの中で、同社が常に技術的な変化を受け入れてきたことを指摘し、ChatGPTがどのように利用できるかを知ることは価値があると指摘した。さらに社内に設置されたワーキンググループに対し、AIの利用価値が高い領域を探るよう指示したそうである。

またテクノロジー分野のメディアとして知られるWired誌も、ウェブ上で「Wiredは生成AIツールをどう使用するか」と題された記事を公開し、生成AIを「どう使うか」だけでなく「どう使わないか」を宣言している。

たとえば「AIを使ってストーリーのアイデアを生成してみるかもしれない」が、「AIが生成した文章を含むストーリーは公開しない」「AIによって編集されたテキストも公開しない」といった具合だ(このルールに従えば、いま私が書いている記事はWired誌では掲載してもらえないかもしれない)。

彼らの姿勢や、利用に向けたルールを設けるという取り組みは、他の業界の企業にとっても参考になるものだろう。特にWired誌のように、自らがどこまでAIを利用しているのか・していないのかを公表するのは、従業員だけでなく、顧客や関係者からの信頼を得ることにもつながると考えられる。

幸いなことに、現時点では、私のように文章を書いてお金をもらえるという(人間の)仕事が存在している。しかし大手IT企業がしのぎを削ってAI開発競争を進めている状況では、そうした仕事というパイがますます小さくなるのは火を見るよりも明らかだ。

であれば、AIを全面的に否定するのではなく、AIをツールとしてどう使いこなしていくのかを考えるしかない。先ほどChatGPTも「従来の職業においても、AIと協調する能力が求められるようになるでしょう」と言っていたではないか。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください