2011年10月31日

何となく作家と一般の人々が疎遠になってきたなあ。急死した北さんのことを思い出しながら、そんなことを考えた。テレビのニュース・バラエティー番組のようなところで、下世話なコメントも辞さないような方々じゃないですよ。少なくとも、戦後日本の文学史に残るような人たちが、現役でバリバリ書いていた時にです。それが、実は大きな意味があったように思うのですが。

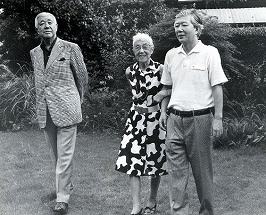

右から北杜夫さん、母の斎藤輝子さん、兄の斎藤茂太さん

右から北杜夫さん、母の斎藤輝子さん、兄の斎藤茂太さん例えば、村上春樹さんは、とても健康的な生活をしているようなことは分かるが、第一、どこに住んでいるかさえ定かでない。でも、北さんや遠藤周作さん、佐藤愛子さん、吉行淳之介さんらのことを考えてみる。時代でいうと1960年代から80年代ぐらいだろうか。

その面々は、やや小難しくいえば「第三の新人」と呼ばれた人たちだ。北さんだけ少し年下でデビューも遅かったので、そうは呼ばれないが、交友関係、作風などとても近しい。当時は、とかく「軽量視」されがちな作家たちだったが、それまでの作家と違う彼らの作風と振る舞いが、結果、普通の人々や、本を読み始めた若者にとって”純文学”を近しいものにしていた。今と違って。

戦後すぐから、”文壇”で活動しはじめた作家たちの作品(野間宏、大岡昇平らで、第一次戦後派、第二次戦後派と後に呼ばれた)は、当然、戦争の反省から、理想主義的で、思想的で、西欧的であり、政治的発言も辞さなかった。まあ、難しいし、真面目。まなじりを決して正対しないといけないような圧力があった。ただでさえ軟弱な者にとっては、つらいし、とっつき難い。

その後に芥川賞などを受けた先の作家たち(だから第三の新人)は、恐らくそれへの反発

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください