聞き手=服部桂(朝日新聞社ジャーナリスト学校シニア研究員)

2012年03月27日

●メディアラボ

――2011年4月、メディアラボの所長に伊藤穣一さんが選ばれましたね。ネグロポンテさんは今回の選考を行う委員会で、彼を強力に推したと聞きましたが。

ニコラス・ネグロポンテ氏

ニコラス・ネグロポンテ氏ネグロポンテ(以下N) 実際の所長候補者は250人以上いました。グーグルのエリック・シュミットCEOにも声をかけました。でも「光栄ですが、結構です」と断られました(笑)。ジョーイ(伊藤さん)は私個人が選んだというのではなく、委員会の決定です。しかしどういうわけか、今回の投票の結果は全員一致。個性的な人材が多く、人とは違ったことをしたがるMITでは、あり得ないような前代未聞の結果です。

――伊藤さんのどういう点が評価されたのでしょうか。

N 彼のことは、日本のIT業界の大物、故・大川功さんなどの紹介で、20年以上前から知っていました。候補者の中には、当然のことながら正統アカデミズムの世界の人もいましたが、いずれもジョーイのような煌(きらめ)きがなかった。彼こそ、ネットに詳しく、ボトムアップの思想を持ち、実行力もあるなど、すべての点でパーフェクトな人材だったのです。おまけにハッカーでもあり、ネットに詳しい。

――米国メディアでは、彼が大学を中退していることを指摘する声もありましたが。

N 彼のアカデミックな経歴は関係のない話です。私は逆に大学を中退したという点を、とても評価しています。大学を中退する理由は、人によって様々でしょう。ドラッグなどの問題を起こしてというのは論外ですが、彼のように「学校よりも面白いことをやりたい」と言って中退するならいいと思います。しかも彼は金持ちになりたくて中退し、フェイスブックのようなビジネスを目指したわけではありません。もしそうだったら、私はさほど興味を引かれなかったと思います。

――日本人の石井裕さんがすでに副所長です。日本人が目立ちすぎるという反発はなかったのですか。

N そんなことを考えた人は、誰もいないですね。私がメディアラボを始めた85年ごろは、日本企業の出資比率が高くて、日本人研究者もとても多く在籍していて、まるで「ジャパン・タウンみたいだ」と言われる時期がありました。ニューヨーク・タイムズが一面で、「MITが日本に身売り」という記事を書いたこともありますが、それは昔の話です。ここ10年、日本企業の出資比率は少しずつ下がってきています。

――現在のメディアラボでの仕事は何ですか。

N 昨年は所長の選考委員会の一員としてジョーイを選びましたが、次には学部メンバー2人を選ぶ委員会を手伝っています。今回の講演会の中では、「例えば日本人のゲームデザイナーなどがいいのでは」という声も聞きましたが、アートとデザインに関係する若い人なら誰でも歓迎です。

●OLPC

――メディアラボの所長の後に開発途上国の子どもの教育のために、パソコンを配布するプロジェクトを始めましたね。開発途上国の政府に大量に買い上げてもらって、1台100ドルのパソコンを実現しようとすることが話題になりました。

N メディアラボの仲間でもあった、発達心理学者のシーモア・パパートとパーソナル・コンピューターの概念を提唱したアラン・ケイなどと、2006年からOLPC(One Laptop Per Child)と呼ばれる、子ども1人ひとりに1台ラップトップ・パソコンを配るプロジェクトを始めました。世界中の子どもにパソコンを配れば、彼らの教育研究の成果を生かせる。子どもたちがそれを使って学習すれば、彼らが手を携えて、新しい社会を築き上げていく一員になるはずだと考えたからです。

――具体的にはどういう活動をしているのですか。

N まずNPOを立ち上げて、それを通してプロジェクトを推進することにしました。すでに世界各国に150人のフルタイムのスタッフがいて、多いときは3000人ものエンジニアに手を貸してもらっており、10億ドル規模の活動を達成しています。

私はそこでここ6年間、フルタイムかつ無給で働いてきましたが、NPOという形で活動することが非常に大切だと思っています。非営利活動であることで、普段は組めないような国連やその他の機関とも協力しやすくなるのです。政府に大量にパソコンを買い上げてもらうため各国の代表と話をする場合にも、金儲けのための活動ではないので倫理上の疑いを抱かれずにすみます。パソコンを何台買ってもらうかで、この団体には何の利益も出ないからです。

したがって、相手はよりこちらを信頼してくれるし、そこでの会話は極めて質の高いものになる。何かを売りつけようとするのでない限り、良心と信頼感に基づいて話ができるし、なによりリラックスして話をすることができるのです。

――どういう国が対象になっているのですか。

N アフガニスタン、エチオピア、ペルー、ウルグアイ、ルワンダなどの国です。例えばアフガニスタンでは教員の25%は文字が読めないし、教師の25%は1学年上の子どもが務めているのが現状です。50%の子どもは学校に行かず、それが女子では75%にもなる。そのような苛酷な環境にある子どもたちにパソコンを与えることで、彼らの役割を変えていき、彼らが主体になって次の変化を起こしてほしいのです。

ペルーでは約100万台のラップトップを配布しましたが、パソコンを手にした子どもたちは、自分たちの親に読み書きを教えるようになりました。こうした逆転は極端かもしれないですが、何よりの効果は、親子関係が良くなり子どもたちが尊重されるようになったことですね。

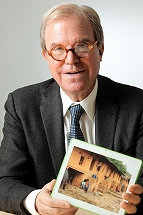

途上国の子どもたちに贈るタブレットのモックアップ(模型)を手にするネグロポンテ氏

途上国の子どもたちに贈るタブレットのモックアップ(模型)を手にするネグロポンテ氏――いわゆる100ドルパソコンは、どういう考えやアイデアでできているのですか。

N まず100ドルパソコンを作る際に、2つの基本方針を作りました。5歳から10歳までの子どもを中心に子どものためのデザインにすることと、ボトムアップでデザインすることです。すでにあるパソコンのコストを下げるのではなく、小さな機能を積み上げていく方式です。これまで世界中のあらゆる取り組みは、既存品のコストダウンをする方向で検討されてきましたが、われわれはまったく違うアプローチをしました。

例えば音楽やサウンドは、子どもにとって非常に重要なものです。パソコンを開いたとたん、非常に洗練された音が鳴るようにしました。さらに、電気が引かれていない場所でも使えるように、手動の発電装置や太陽電池などでも使えるようにしました。アラン・ケイやシーモア・パパートの教育研究成果も取り入れ、科学実験ができるように、いろいろな周辺機器もつなげるようにしました。

それに子どもが扱うので、頑丈でなければならなりません。2メートルの高さから落とすかもしれないし、雨の中を持ち歩くかもしれない。そういう普通のパソコンではありえない状況も想定することで、通常は考えられないユニークな仕様のパソコンができました。

――しかし値段を下げるのは大変だったのではないですか。

N もちろんメーカーの人たちは、何もないところから作ると既製品より高くつくと主張していました。しかし、われわれのパートナーには、台湾の世界的なクアンタ・コンピューター(Quanta Computer)がいました。同社の創業者バリー・ラム氏は、とても熱心な協力者です。OLPCを始めたとき、「100ドルパソコンなど大学教授のたわごと」と悪口を言われましたが、ラム氏が「うちがつくる」と言ったとたんに世間の風向きが変わりました。そして「これは実現しそうだ」という雰囲気になっていったのです。クアンタは当時、世界のラップトップの45%を製造していましたからね。

ただこれは低価格ではあるがチープなパソコンではなく、実質的に安くても十分に使えるものであることは誤解して欲しくありません。

――どういうソフトが入っているのですか。

どのパソコンにも、子どもがお絵かきをするように遊びながらプログラミングできるソフト(Squeak:スクイーク、Scratch:スクラッチ、Logo:ロゴ他)が入っています。それ以外のアプリのソフトは、それを採用する国が決めています。ペルーでは電子書籍をたくさん乗せており、ウルグアイではネット接続を重視し、エチオピアでスクイークを強化しています。

――どのように配っているのですか。

N 基本は学校を通して配布し、子どもたちの個人所有にして、家に持ち帰れるようにしています。学校で使う場合が多いのですが、ウルグアイでは通信環境が整っているので、家で使っている子どもが大半です。パソコンは返してもらうことは考えてはいません。ラップトップについては政府の資金で90%で買い上げてもらい、いままで250万台ほど配っています。

例えば日本の援助金がアフガニスタンに流れていますが、それは結局子どもたちの手には届いていません。お金を渡しただけでは、どこかで消えてしまう。だがパソコンを渡せば、きちんと形として残ります。アフガニスタンには1万台のラップトップを送りましたが、タリバンはそれに手をつけないし、それを持った子どもたちを決して傷つけないんです。それはパソコンにはコーランが入っているからなんですよ。

――日本や先進国では売るということはしないのですか。

このパソコンはあくまでも途上国向けです。そのため欧米、日本などの先進国には出荷していません。しかし今年の1月に、次のタブレット・パソコンを発表しました。このタブレットは全く違う戦略をとっており、まとまった数で発注してくれるのなら、誰にでも提供しようと思っています。価格はオプションによって異なりますが、基本的には100ドルを切るものになるでしょう。

――どういうマシンですか。

ともかく小さくて軽いんです。ARM社のチップを使っています。そして小さなデジタル・カメラが付いています。そして防水加工してあります。カバーが太陽電池パネルになっています。そして、わざとねじを露出させ、子どもが中を開くこともできるようになっていて、修理ができるようにしています。手で発電して電力を供給できるように、外付けの装置も用意してあります。カメラが付いていることはとても重要です。子どもが自分でいろんな写真を撮ってくれるし、これをテレビ電話に使えるからです。

――価格はいくらですか。

N ラップトップの今の価格は185ドルですが、タブレットは100ドル以下になるはずです。確かに最初の目標は100ドルでしたね。6年前のドル相場だったら、この目標は達成できていたはずですが、われわれがコストを下げるとなぜかドルも下がってしまい、結果的にまだ目標が達成できない状況なんです(笑)。

――タブレットはラップトップとは大きく違うのですか。

N 考え方はラップトップと同じです。つまり子ども中心のボトムアップのデザインです。ウィンドウズ以外の基本ソフトなら、リナックス、アンドロイド、クロームと何でも載せられます。グリーンが基本の色です。

インドはすでに、タブレットを採用してくれると発表しました。タイも検討中ですし、ヨーロッパでもいくつかの国から話が来ています。国によって、ビジネス的な関心によって違います。

先週(編集部注:取材は1月17日)にはタブレットについての記事が300本も出て、いずれもが極めて好意的な内容でした。あとはコストを下げるという経済の問題を解決するだけですね。ともかく、OLPCの考えがやっと広く受け入れられたことに満足しています。

●リーディング・プロジェクト

――これからどういう計画を考えているのですか。

N 「リーディング・プロジェクト」を開始しています。それは、もともとメディアラボで研究テーマだった、「子どもたちは読むことをどうやって学ぶのか」という疑問からスタートしたものです。たとえば5歳の子どもを東京からパリに連れて行き、そのままほおっておけば、10カ月経って迎えに行ったらその子はフランス語をしゃべれるようになっているはずです。脳は100万年に渡って進化した結果、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください