菊谷倫彦(菊谷文庫代表、編集者)

2012年06月19日

もともと、出版社で編集者をしていました。ミシマ社代表の三島邦弘さんが在籍していた出版社で働いていたこともあります。

心を病んで、退社しました。

いま、出版社は、他の業界と同じく、苦しんでいます。本が売れないので、値段を下げ、そのかわりに出版点数を増やす「薄利多売方式」を、ほとんどの出版社が採用しています。

大変なのは編集者です。担当する本の数が多くなり、毎日夜遅くまで働いています。心を病む編集者が増えるのも当然です。

会社の幹部や営業は、売れる本を求めるので、企画は売れている本の二番煎じばかりです。その方が企画会議に通るのです。編集者が自分で選び抜いた企画をもって良い本をつくり、それをしっかりと営業が売るという、当たり前のはずの出版社の風景が、そこにはありません。

この状況は、書店に行けばすぐに分かってしまいます。今の本の大多数は、すぐにつくれるビジネス本や自己啓発本、あるいはベストセラーの著者の本ばかりです。

出版人は、本が売れないと嘆く前に、自分たちが心から良いと思える本をつくり、それを売る努力をすべきではないでしょうか。

良い本が出版されないという状況は、読者にとってもかわいそうです。欲しい本がない、という人の声をよく聞きます。

私が出版社にいた5年前、すでに出版業界はこのような状況でした。

若い人、とくに大学生が本を読まない、とその頃からいわれていました。たしかに、そうなのかもしれません。でも、若い人に是非読んでほしい、と自信をもってすすめられる本を、出版人自身がつくっていないように思えました。

会社をやめてから、いつか夫婦で出版社をやりたいねと、思い出したように、ときどき妻と話していました。

そこに、3・11が起きました。「いつかやりたいね」が「いまやるしかない」に変わったのです。

*

私はもともと、詩の出版社にいました。

現代詩の世界は、一般の読者が入り込めないほど複雑で、専門化されすぎています。“詩”とは本来、誰もがもっているものだ、という素朴な気持ちが、働きながらいつも心のなかにありました。

そこに3・11が起きて、体をもたげるように、「詩を失った時代に」という、文明批評のようなエッセイを書きました。

「私たちは、文明に暮らすなかで、生きかたから”詩“を失ったのではないか。いまこそ、それを取り戻さなければならないのではないか」というのがその主旨でした。

わたしたちの文明は、高度になり、便利になりました。しかし、あまりに高度になりすぎて、私たち自身の手に負えないものになっている。原発がそうだし、いまの社会全般、学校や政治、会社組織などのシステムがそうです。人間という小さな生きものにあった文明や暮らしに変える必要があるのではないか。震災、原発事故はそれを突きつけたように思えました。

私にとって、日常、そして生きることの核にあるのが、“詩”です。その“詩”とは、必ずしもことばでなくても、その人らしい空気や空間と言いかえてもいいものです。

誰もがアーティストだ、というように、誰もが詩人だ、とは安易には言えません。

でも、どんな人のなかにも“詩”はあります。自分で感じたことが長い時間をかけて熟成し、ふと、何かのことばになる瞬間があります。それが深められたことばとして実ることもあります。

そのことばは、必ずしも作品としての詩として、形になるとは限りません。

もしかしたら、それは、ことばにすらならないかもしれない。その人の歩き方やしぐさ、話し方、料理、美意識、その人自身がつくりだす空間や雰囲気として現われるかもしれない。そういったその人の感性そのものを“詩”と呼べるなら、その復権こそが一番の復興なのではないか。そう思えました。

私たちを取り巻く空間は、本来、そうした多くの人のことばや感性の豊かさのなかにあるべきです。

作品としての詩を書きつづけてきた専門の詩人にしか書けないような詩は、たしかにあるかもしれません。でも、詩や文学は、誰か特定の人たちだけの持ち物であってはならないはずです。

その気持ちは、3・11でより強くなりました。

ことばでしか生きられない、という人はいます。詩や小説を書きつづけている人は、そうかもしれません。その一方で、技術や知識で塗り固められた作品から、そのよろいを取り払ったとき、残るものは何だろうか。もしかしたら、一般の人の素朴なことばと大きな差はないのではないか。そうだとしたら、はじめから素直に自分のからだのなかにある詩の種を育てた方が、自分にとっても手ごたえのある、深いことばが実るのではないか。そんなことを考えました。

深められたことばは、必ず、沈黙や長い時間を通過します。ツイッターなどの即レス的なつぶやきは、たしかに必要な場面もあるかもしれません。でも、その人を大切な場所に導いてくれる力をもったことばにはなりえません。

ことばや感性を深めていく土壌を、あたらしい文化として、自分たちの手でつくっていきたい。あたらしい雑誌をつくりたいと思ったのも、3・11のあとのことでした。

文学の役割は、日常に“詩”を取り戻すことではないか。日常に“詩”があれば、人間関係も、社会もより良くなるのではないか。それが私の考えでした。

*

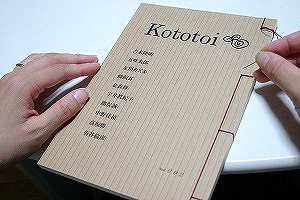

そして、和綴じ文芸誌「kototoi」が誕生しました。昨年11月のことです。

インタビューをさせていただいた吉本隆明さんも亡くなりました。吉本さんや鶴見俊輔さんなどの世代がいまの言論をつくったように、私たち若い世代があたらしい文化をつくらなければならないのではないか、という気持ちも加わりました。吉本さん世代を読んできた読者の人が、つぎに読むような雑誌をつくらなければ、と思ったのです。

文芸誌「kototoi」

文芸誌「kototoi」「kototoi」がなにを目指しているのか書きます。

ダウンシフト(脱成長)時代のあたらしい感性、生きかたを提示したい、ということが柱にあります。脱成長というと、政治的なものになりやすいですが、それだけではなく、文学や芸術、ライフスタイルをあわせ、価値観や美意識、感性そのものを扱った、どこにもない雑誌にしたい、というのが大きなテーマとしてあります。3・11以降、生きかたを見つめなおそうとしている人に、とくに読んでほしいと思っています。 「kototoi」は、妻が

有料会員の方はログインページに進み、朝日新聞デジタルのIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞デジタルの言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください