聞き手=服部桂(朝日新聞社ジャーナリスト学校シニア研究員)

2012年06月28日

■ファミコン世代の「オソト」

――むぎばやしさんは、かなり早くからデジタルの世界を手がけられているようですが、もともとはどういう出合いだったんですか。

むぎばやし 私はファミコン世代で、小学校の頃からゲーム好きの兄と一緒に遊んでいました。学校では私が発起人になって、先生を説得して「ウォークマンクラブ」というクラブもつくったんですよ。好きなゲームと音楽を編集したカセットテープを持ち寄って、みんなで向かいあわせに座って、ゲームウオッチとカセットを交換して、音楽を聞きながらゲームで遊ぶクラブです。それからパソコン通信もやっていましたし、高校では理系でプログラミングの授業も受けていました。

むぎばやしひろこさん 撮影=松本敏之

むぎばやしひろこさん 撮影=松本敏之大学生のときには情報社会学を勉強していました。ちょうどその頃にインターネットが使えるようになり、ブラウザーのMosaicとかNetscapeが出てきて、ウェブサイトがいろいろでき始めました。それまでのパソコン通信のニフティなんかの閉じた世界と違う、すごくオープンなネットワークに興味を持ちました。当時のウェブは今のものと比べると、すごく簡素なものだったんですけど、それがすごくワクワクして面白くて、私もこれを自由に使えるようになりたいなと思って、ホームページを作るための言語のhtmlを独学しました。

――かなり早いですね。インターネット第1世代という感じがしますね。

むぎばやし ネットに興味を持ってきちんと使い始めたきっかけは、実は音楽なんです。ヨーロッパの音楽やダンスミュージックが好きで、日本ではなかなか手に入らない情報がネットでどんどん流れていてファンも多く集まっていたので、そこでなら情報交換できると思って。私も情報提供したいと思い、フリーペーパーや雑誌を作る感覚で、友達と一緒に「NOISE(ノイズ)」という名前のウェブマガジン作りを始めたんです。音楽データを載せてネットラジオにしたり、デジカメで撮った写真をアップしてイベントレポートを書いたり、掲示板をつくって情報交換したりして、いろいろ実験してみるとネットの楽しさが分かってきました。

当時は今と違って、ノートパソコンを持ち歩いている人ってほとんどいなかったんですが、私はバックに入れていつも持ち歩いていました。インターネットはまだ公衆電話にモジュラージャックをつないで、ISDNの回線でアクセスする状態でした。

その頃は「週刊SPA!」にも連載コーナーを持っていたんです。いつも締め切りに追われていて、「ファクスはcoolじゃない」と思って使いたくなかったので、新宿のクラブの公衆電話にモジュラージャックを差して、ネットに繋いでメールで原稿を送ったりしていました。

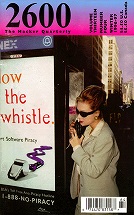

アメリカのハッカー雑誌「2600」

アメリカのハッカー雑誌「2600」米ハッカー雑誌の「2600」を愛読していて、「レストランひらまつ」が西麻布で経営する日本初のインターネットカフェ「サイベリアTOKYO」に友達と集まって、夜お茶しながらネットしていました。ネットカフェにはエッジな人やクリエーターが自然に集まっていて、とっても刺激的でしたよ。

そしてNTTドコモから、携帯電話経由でデータ通信できるカードが発売されると「これでスマートにモバイルコンピューティングできる!」と思って、すぐ購入して、カスタマイズした東芝のリブレット(小型ノートパソコン)と一緒に持ち歩いて使っていました。

おまけに、デジタルカメラも真っ先に使っていました。当時のデジカメは現在のものよりすごく大きくて、それを首からぶら下げてクラブに行ったり、散歩して写真撮ってウェブにアップしたり。今は女子カメラの流行で、デジタル一眼レフを首から下げているオシャレな女の子がいますし、その写真をブログにアップするのも普通だけど、当時は大変でした。今から見るとデバイスもゴツいし、ブログサービスもなかったから自分でコーディングしていて、まるでスマートじゃなかったですね。

最近ではモバイルで仕事をしている人は多いですが、当時はまだそういうやり方をしている人は少なくて、ラップトップと携帯、データカード、デジカメ、アダプターと電源などのデバイスを全部持ち歩いて外で広げていました。すると皆から「ムギちゃんハッカーなの? もしかして、モデルは偽装で……女スパイなの?」とか聞かれたりして、相当怪しまれてましたね(笑)。やっとモバイルでパーソナルなデバイスが出始めたばかりで、ネットも始まったばかりだったので、相当むりやりでした。でも、そういうものを使うと自分の人生をコントロールできる素晴らしさがある、ということが分かってきたんですよ。今だったら同じことばかりか、それ以上のこともスマホ1台でできますよね。

――その当時、女性はテクノロジーとは疎遠で、女子ゲーマーはほとんどいなかったし、パソコンはいわゆるアキバ系の男子がほとんどでしたよね。

むぎばやし そうですね、オタっぽい感じの(笑)。

――もうその頃から、オタだったということなんですね。

むぎばやし オタクというのは家にこもるイメージだけど、私はどっちかというと、「オソト」な感じ。今でいうところの「リア充」ですね。(笑)。家の中にずっとこもるのは苦手。友達もいっぱいいて学生の頃から仕事もしていたので、好きなところに行って好きなことを全部やりたい。でも人間には限られた時間しかないので、どうやって自分の人生を拡張させるかというところで、テクノロジーを発見して自由を得たということになると思います。メディア学者のマーシャル・マクルーハンの『メディアの理解』には、メディアが変わると人の行動やライフスタイルが変わるということが書かれていますよね。

たぶん昔からだと思いますけど、車ができていろいろなところへ行けるようになったり、電話ができて遠い国の人と話せるようになったりして、テクノロジーで生活が大きく変わったでしょう。日本でも60年代には、「三種の神器」と言われるテレビと冷蔵庫と洗濯機などの家電が、女性の奪われていた時間を取り戻してライフスタイルを自由にしたとされていますよね。私もパソコンばかりか、ドラム式洗濯機や食洗機やいろいろな最先端の家電もフル活用して、どこに行くにもだいたい車を使っています。それはそうすることで、他人の何倍も時間を有効に使えて、色々なことができるからです。「何でいつもそんなに新しいテクノロジーを追っているの?」と聞かれるんですが、それは私の中での魔法みたいなものなんですよね。

――そういえば昔、むぎばやしさんに雑誌「モノマガジン」の「かわいいサイエンス」という、テクノロジー関連の連載の取材を受けたことがありましたね。

むぎばやし あれはまさしく、さっき服部さんがおっしゃっていた、「女の人はテクノロジーとは疎遠」というような世間の物の見方に、アンチテーゼを唱えたくてやっていた連載なんです。

連載していた雑誌「モノマガジン」

連載していた雑誌「モノマガジン」女性は昔、選挙権もなかったし、今でも子どもができたら仕事はやるべきじゃないと考える人もたくさんいるし、実は未だに男性と違って結構いろいろな制約が残っているでしょう。それに不平不満を言うことは簡単だし、逆にそれを我慢することもできると思うんですけれど、私は我慢するより努力して変えていくタイプなんです。でもただ頑張っているだけじゃ何も変わらないし、そこで何かこう、ちょっとテクノロジーの出番があるかなと(笑)。

――「かわいいサイエンス」は女性の視点で新しいテクノロジーを紹介しては切っていく、すごく長く続いていたユニークな連載でしたね。

むぎばやし 12年以上やっていた、「モノマガジン」で一番のご長寿連載でした。最初に取材したのが、ソニーのコンピュータサイエンス研究所のアイボ(AIBO)。プロトタイプだったときで、まだ全部機械がむき出しで、ぴかぴか光ってガシャガシャ歩くだけのラジコンの犬みたいだったんです。担当の北野宏明さんにお話を伺いました。ロボットは好きで、その後も日本全国津々浦々のロボットに何十台も会いに行きました。

――連載の中で特に面白かったのは?

むぎばやし 坂村健さんのやられている、ユビキタス・コンピューティングは面白かったですね。あとは電気自動車、ITS(高度交通システム)、量子コンピューティングとか。「かわいいサイエンス」の連載は、一冊の本になって出版もしました。

「モノマガジン」で紹介した脳波によるロボット操作

「モノマガジン」で紹介した脳波によるロボット操作――読者からはどういう反応が来たんですか。

むぎばやし 「何かドラえもんを地でいってるみたい」「科学技術って難しそうと思っていたけれど、夢があっておもしろいね」と言ってもらえることが結構ありました。

私は映画の中では「メリー・ポピンズ」が好きなんです。初期の実写とアニメーションを合成したディズニー映画です。主人公の家庭教師のポピンズが空から下りてきて、魔法をつかって、大きな鞄の中からいろいろなものを出してきては、子どもたちを不思議な世界に連れていってくれるお話です。その映像は現実空間とアニメーションのファンタジーの世界が合成されていて、私の中ではまさしくARみたいな感じなんです。インターネットやデジタルの世界も、まさしくああいう感覚があるなと思っています。

「ひと匙の砂糖があるだけで、苦い薬ものめるのよ。ただちょっぴり砂糖があるだけで、楽しくなるわ」と言っている、メリー・ポピンズのようになるのが夢ですね。仕事を通して、みんなの毎日の生活を魅力的にしたり、ちょっと自由にしたり、楽しくしたりできる手段になるものを提供したいと思っているんです。フランス人の言う「アール・ド・ヴィーヴル」、生きることの工夫はそのままアート……みたいなイメージですね。例えばテーブルセッティングでお花を飾ったり、ファッションを楽しんだりするのも同じ感覚です。そういうものとまったく同レベルで、テクノロジーを使いこなすことで、今までよりワンランク上の自分らしい豊かな暮らしや自由を得たりできる。それもただの添え物としてじゃなくて、より良い物を勧めて生活を変えるような仕事をしたいんです。

■震災とソーシャルメディア

――この前、東北の震災地にボランティアに行かれたと聞きましたが。

むぎばやし 震災1周年前に、どうしても行きたかったんです。気仙沼からフェリーで気仙沼大島というところに行きました。やはりメディアで見聞きして思っていたことと、現地に行って感じることはまるで違いますね。

震災当初の島は、3割近くが浸水して家屋が流されたり、船が陸の中の方まで打ち上げられたりしていたんです。もともと漁業と観光が中心の町で、漁業がどんどんできなくなってしまっているので、観光でがんばろうとしています。実は「緑の真珠」と呼ばれているすごくきれいな島で、東北なのにちょっと沖縄みたいなビーチがあって、鳴き砂もあるすごく魅力的な島なんですよ。現在は復興が進みつつあって、残ったがれきを移動する先の土地の草むしりのお手伝いなど、ボランティア活動もしました。

気仙沼で

気仙沼でまた現地の皆さんと話をして、どういう事を希望されているのかも伺いました。すると、「ともかくボランティアだけではなく、観光にも来てほしい」という声が多かったです。漁業が痛手の今、島に椿の森をつくって「椿まつり」というイベントを開催して、椿を観光資源として盛り上げていこうとしています。

私もこれを支援する「気仙沼大島椿サポーターズ」(http://tsubakicard.org/)の一員となり、自分の手で椿の木を植樹してきました。普段はFacebookで皆さんの活動内容を共有しています。微力ではありますが、末永くお手伝いしたいと思っています。

――今回の震災では、ソーシャルメディアなどが、マスメディアの伝えられない現場に即した情報を伝え、復興の手助けにも活用されて話題になりました。知人でソーシャルラーニングという分野を開拓している人が、被災地の中学や高校の受験生のために、予備校のカリキュラムをネットやタブレット端末を使って受験勉強の手助けをしていました。そういう意味では新しいメディアは、便利さのためだけではなく、もっと社会全体のインフラを強化していく方向にも進まなくてはいけないと思いましたね。

むぎばやし そうですね。ボランティアに行く人たちも、Facebook上で支援サークルを作って毎日活発に使っています。例えば、急に一日だけ時間ができたので行ってお手伝いしたくても、誰に何をやってほしいのかという情報がオーガナイズされていないと、行ってもむだな時間を過ごしてしまう。そこで、そのサークルに「行って手伝いたい」と投稿すると、「この日はこういう事があるので、これを手伝ってほしい」とマッチングをしてくれるんです。おかげで雑然とした情報がうまく整理されて、いろんな活動がスムーズに流れるようになりました。

■女性の自由とテクノロジー

――今後はどういう分野のビジネスをしたいですか。

むぎばやし 女性の生活を変えていくという意味では、先ほども言っていたメークやファッション以外にも、健康やヘルスケアの分野にも注目しています。アンチエージングの分野や、教育に役に立つアプリもやってみたいと、いろいろ夢を持っています。

――なるほど、これから重要な分野ですね。働く女性としては、これからさらにネット社会でどういう生き方が考えられるんでしょうか。

むぎばやし まず働き方の自由というのが、すごく変わってくると思っています。そうなれば住む場所も、大都市にいなくてもいいのかもしれないですし。それに自分が女性だから、結婚しているから、子どもがいるからできないといった制約は徐々に解消されつつあると思います。

自分の時間を自由にコントロールして仕事をしようと思った場合、1人でできる範囲で個人ビジネスをするやり方もありますね。でもそれだとやっぱり自己満足に終わってしまう。これからのネット社会では、もっと規模を追求できるはずで、そのために私は会社組織で活動することにしました。そうすれば、何時に行っても誰にも怒られないし(笑)。 社会に貢献しながら、自分が売り上げをコミットして会社を経営してゆくという大きな責任はありますが、そうすることで自分の時間の使い方が自由になったし、自分らしく生きられるようになった。もちろん他人の協力がなくては生きていけないんですけど、自分の生き方のイニシアチブを取れるようになったというところですかね。

そうすると周りから、「それって、すごく勇気がいるんじゃない?」とか「よくやれるね」と言われます。別に会社を作らなくてもいいと思うんですけど、女性が結婚して子育てしていても、社会性を持ち、収入をきちんと得て、オシャレで、趣味の時間もある生活を送ることは可能だと思います。自分らしさを大切にしながら、どんどん素敵な人達と出会って、新しいことに挑戦して、人に喜ばれる。「自分も幸せ、人にしてあげることが幸せ」というポジティブなフィードバックループのクラスタを増やして繋げて拡張してゆく。

今までだったら「そうはいっても、実際はなかなか無理」と諦めていたライフスタイルは、ソーシャルメディアやスマホなどの新しいメディアテクノロジーの助けを借りることで、十分できる時代になってきていると思います。女性だけではなく、ノマドワーカーやフリーエージェントと呼ばれるライフスタイルも同様だと思っています。

――テクノロジーって男性的なイメージがありましたが、女性的な感性でまったく違う力を発揮できるものなんですね。人間の自由を追求する新しい可能性を開くものとして、もっと違う視点から考えないといけないなと思いました。

むぎばやし 来年は、ソーシャルゲームの手法とARをかけ算する、「アイティア流ゲーミフィケーション」をやっていこうと思って準備中です。また、私たちが得た様々なことを次世代のクリエーターやビジネスマンにフィードバックして共有してゆくために「aitia open house」という名前で、ワークショップ、シンポジウム、体験型展示、クラブイベントをすることを企画中です。楽しみにしていて下さい。

――なるほど楽しみですね。これからも注目していきますよ。

■むぎばやしひろこ アイティア株式会社代表取締役。情報科学芸術大学院大学(IAMAS)メディア表現修士課程修了。エイベックス株式会社(現エイベックス・エンタテイメント株式会社)で、デジタルコンテンツ・プロデューサーとして、日本初となった音楽配信事業の立ち上げを含め、新規事業開発に従事。2006年、これまでの経験を生かし、アイティア株式会社を設立。独自AR(拡張現実)技術をつかったAndroidスマホ向け「モシモカメラ」アプリが600万ライセンスを超えるヒットに。趣味は、電子楽器とゴルフとワイン。著書に『かわいいサイエンス』など。

【ポスト・デジタル革命の才人たち】 むぎばやしひろこ(中)――スマホがつくる新しいコミュニケーションとライフスタイル

【ポスト・デジタル革命の才人たち】 むぎばやしひろこ(上)――新しいARの可能性を追求したい

*むぎばやしひろこさんは2015年12月22日にお亡くなりになりました。ご冥福をお祈りします。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください