聞き手=服部桂(朝日新聞社ジャーナリスト学校シニア研究員)

2012年08月11日

――最近のファッションって、どんどん変わって捉えどころがないですね。

宮前 今のファッションはとても細分化されていると思います。昔みたいに、あるシーズンではこのスタイルという統一感がなくなり、ファッションだけじゃなくて、音楽でも何でもすべてカルチャー自体が細かく分かれている状態だと思いますね。

東京の街でも、原宿とか渋谷、銀座ではトレンドが違います。昔はファッションの情報を知ろうと思うと、書店に行ってファッション雑誌を見て情報が揃うという、非常にシンプルなものだったと思いますが、それが今ではものすごく多様化していますよね。

宮前義之さん=撮影・佐藤類

宮前義之さん=撮影・佐藤類――ちょっと変わってきたと思うのは、銀座のような高級店が集まっている場所にもユニクロやファストファッションの店ができたことですね。ユニクロには当初、若い人から高齢の方まで、ありとあらゆる人が来ていましたが。

宮前 それと同じことは、世界中で起きていると思います。ニューヨークではマディソン街に、ルイ・ヴィトンなどの高級ブランドが立ち並ぶ中に、H&Mなどのファストファッションがあったりします。パリなんかもそうですよ。大きいメインストリートにいろいろな種類の店が混在しているのが現状ですね。

――それはファッション全体が活性化しているのでしょうか? あるいは、お客さんの関心がイッセイ ミヤケみたいなハイファッションからチープなものに流れてしまっているんでしょうか?

宮前 そういうことではないと思います。一番のポイントは、消費者がいい意味で、物の価値をきちんと評価できるようになってきたということではないでしょうか。ユニクロのように、しっかりとしたクオリティーのものが低価格で買えるようになり、値段と物のバランスが試されるようになってきた。イッセイ ミヤケに来たお客さんに、「この服だからこそ、この値段を支払える」と納得していただけるものを提供する責任も感じます。

逆に言うと、その間の中途半端なものが本当に生き残っていけない。なくなっていくということです。そういう意味では、何をすべきかはすごくはっきりしてきたと思います。

――最近は銀座にも価格破壊をうたう安価なフレンチのビストロができているし、どうも不景気のせいで世の中が高級品から遠のいているような気もしますが。

宮前 人間が求めていることは、機能や価格だけはないと思います。たとえば一般的に女性は、すてきな服を着て明るくなり、きれいになって注目されたいという気持ちは必ずあります。だから本当に機能だけがすべてかというと、そうじゃないと思うのです。たとえば毎日小さなビタミンのカプセルだけ飲んでいたら健康になれるとしても、それを毎日飲んでいれば満足できるかというと、たまにはきちんとしたレストランで食事をしたくなります。そうした時間の使い方のバランスをみんながうまくとりはじめているなと思うのです。

そういう中でイッセイ ミヤケも、ただ服を作るだけではなく、お店の空間や接客、サービスも含め、お客さんにどういう時間を提供できるかを大事に考えなくてはいけないと思っています。

■ネットやデジタルの可能性

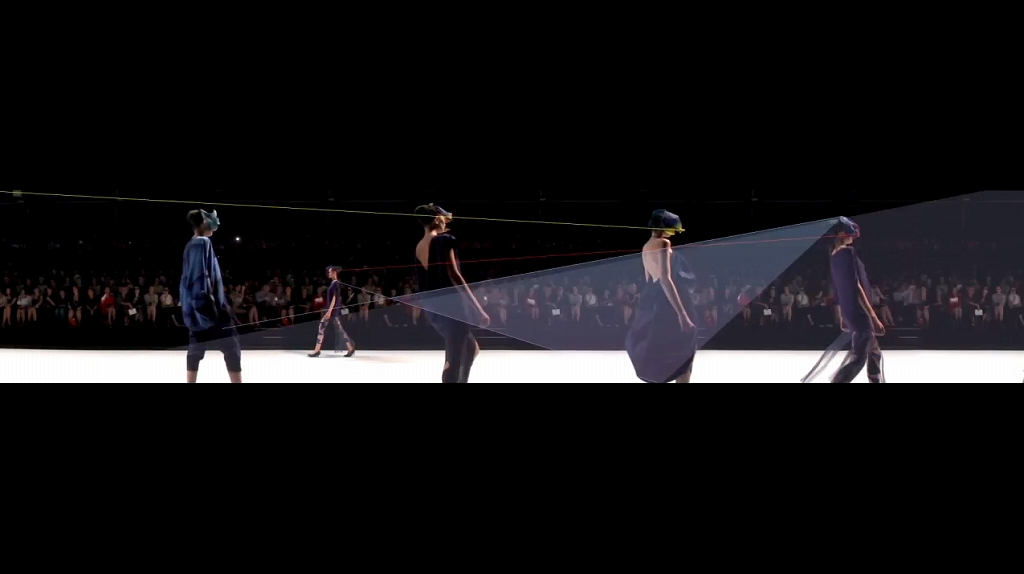

――ファッションショーのビデオを見せていただきましたが、2011年10月に行われた東京のプレゼンテーションではパリの舞台を大型スクリーンで映し出したり、3月のショーではアーティストとコラボもされていましたね。

宮前 10分間のショーで、自分たちのイメージや思いを見に来た人に一瞬で伝えなくてはいけないので、ただモデルが服を着て歩くだけではなく、会場の空間や音楽にも工夫を加えます。料理のように、どういう器でどういう空間で食べてもらうかによって味が違うのと一緒で、今シーズンの自分たちのこうだというイメージは、トータルデザインをしないと伝わらないと思うのです。

――音楽や映像はどうやって選ばれているのですか?

宮前 今回はオープン・リール・アンサンブルというオープンリールデッキを使って音楽を演奏する方々にお願いしました。自分たちの服の素材感や質感をすごく大事にしていたので、音もできるだけメロディーというよりは音自体の質が感じられるものを出したいという話をしました。

一番シンプルな、石をたたいた音などを昔のオープンリール式のテープレコーダーでレコードして、それをまたコンピューターでつなげてメロディーにしていくんです。生の音と、そこで編集した音が同時進行で進んでいき、自分たちの服づくりとすごくマッチするサウンドになりました。

オープン・リール・アンサンブル (c)2012 ISSEY MIYAKE INC.

オープン・リール・アンサンブル (c)2012 ISSEY MIYAKE INC. ――先日は昨年の春夏のショーで使われた映像を大きなスクリーンで、モデルの動きに連動してCGアニメーションがなどが出てくる面白い演出も見せていただきました。

宮前 そうですね。パリコレの映像を再度編集しなおし、東京でもプレゼンテーションしました。パリに行けなかった方も大勢いらっしゃったので、少しでも自分たちのイメージを伝えたいなと思って。今では、パリでコレクションを発表しても1時間もすればネットで世界中に発信されていきます。私も現地で、ほかのメゾンのコレクションがどんなものだったか、パソコンで見ることが出来ました。でも小さい画面ではなくて、実際の臨場感を皆さんにも味わっていただきたかったのです。

春夏コレクションのWOWのディスプレー(c)2012 ISSEY MIYAKE INC.

春夏コレクションのWOWのディスプレー(c)2012 ISSEY MIYAKE INC. ――ウェブを使った発信もかなりされていますね。

宮前 ここ最近、ファッション業界でも急速にウェブの利用が進んでいますね。いろいろなファッション雑誌がウェブサイトにも移ってきて、コレクションをユーストリーム(Ustream)などのオンラインビデオでネット中継しているところもあります。私たちも最初のパリコレでは「ファッションスナップ・ドットコム」(http://www.fashionsnap.com/)と一緒に、開催の5日前からカメラを入れてコレクションの裏側を撮影し、2~3時間おきにその情報をネットにアップしていきました。モデルをオーディションしているところ、スタイリングをしているところ、ヘアメークテストをしている様子などをそのまま配信しました。

通常、ファッションの世界は、一部の関係者しか見ることができません。イッセイ ミヤケの社員は570人ほどいるのですが、パリへ出張に行ける人は限られています。しかし、全員がプロセスを共有することができ、すごく大きな反響がありました。服作りに直接関わってない人からは、「服づくりってこんなに大変だとは思ってなかった」と言われ、全員の気持ちがちょっと近づけたと感じました。

春夏コレクションのWOWのディスプレー(c)2012 ISSEY MIYAKE INC.

春夏コレクションのWOWのディスプレー(c)2012 ISSEY MIYAKE INC. そうした新しい可能性を、ファッション業界ではちょうど模索し始めたところだと感じています。これが進んでいくと、もしかしたらパリコレの実際のモデルのランウェイが10年後になくなるかもしれないし、わざわざパリへ出張してそこで発注をうけなくても、ネットで見ながらビジネスを進めることも可能になるのではないかと感じますね。

●Fashionsnap.com 密着レポート「イッセイ ミヤケが変わる」パリコレの舞台裏5日間:http://www.fashionsnap.com/live/isseymiyake/

●ISSEY MIYAKE INC.:http://www.isseymiyake.com/

――なるほど。世界のストリートファッションを自由に撮影したものをネットにアップして、トレンドをチェックしたり販売したりしているサイトがすでにありますね。これからさらに情報化が進むと、今後のファッションは昔と変わっていくんですかね。

宮前 いまは本当にオートメーション化が進み、パタンナーが線を引かなくても、服の布地をスキャンして入力すると着用時のシミュレーションができ、そのままパターンが作れるようになっています。そのパターンをアジアの工場にメールで送り、自動裁断機で生地を切って、ミシンの設定をパーツ用に決めてしまえば、技術がない人でもある程度同じものができてしまいます。

――そういうものとの差別化が必要になってきますね。

宮前 ですから、こうした自動化が進んだ後は、逆にどんどんアナログな方向が大切になってくる気がします。モノ作りの原点に戻るつもりで、人の手の力や表現力がますます大事になってくるのではないかと思っています。

■これからのファッション

――宮前さんはイッセイ ミヤケの最高峰デザイナーになりましたが、これからどうするんですか?

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください