2013年02月13日

表題の「ab」とは、人生の岐路を示すようだ。冒頭に「aというがっこうとbというがっこうのどちらにいくのかと、会うおとなたちのくちぐちにきいた百にちほどがあったが、きかれた小児はちょうどその町を離れていくところだった……」とあり、小説の最後は「aの道からもbの道からもあふれよせた.」という一文で締めくくられる。「さんご」の意味は不明だが、ひょっとすると散り散りになる「三々五々」の「三五」ではあるまいか。

物語は戦中に始まり、二つの書庫と巻き貝状の書斎のある家にまつわる記憶が、大きく時間を飛びながらやわらかい日本語で語られる。語り手は4歳にして母親と死に別れ、38年後に父親も亡くす。

蔵書を戦火から守るために引っ越した海辺の小さな家では、「家事がかり」と表される家政婦が父親と結婚、その存在によって、家族のしきたりから家の装いや庭、家計、所有までもが徐々に牛耳られていく過程を描く。同時に、四季の移ろいや家の情景も鮮明に蘇らせている。

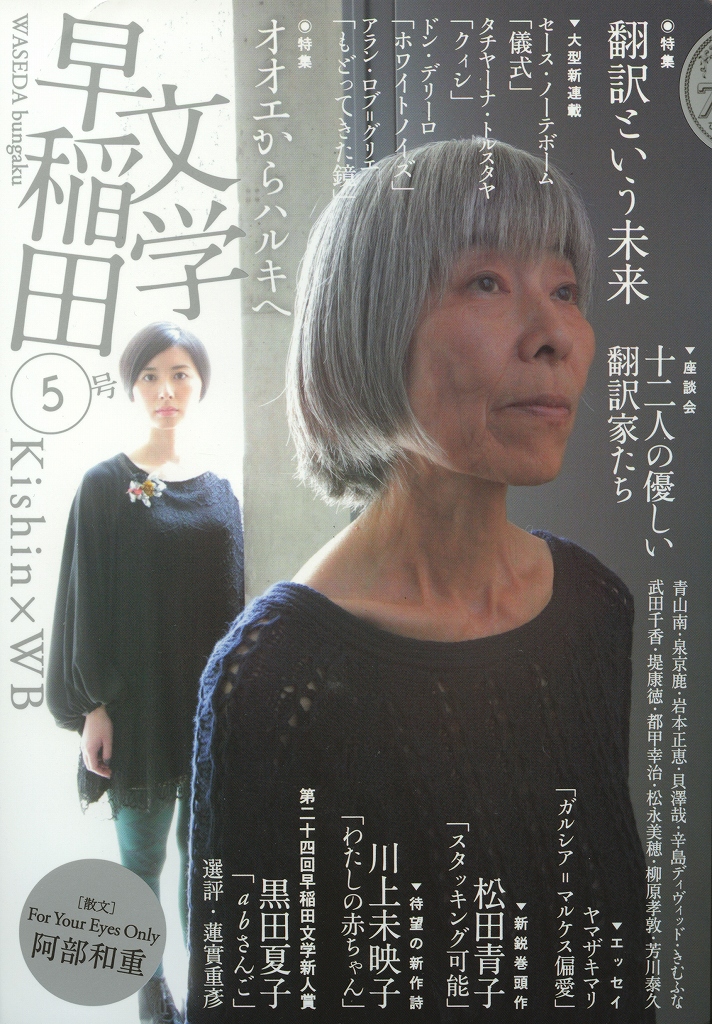

「abさんご」が発表された「早稲田文学5号」の表紙

「abさんご」が発表された「早稲田文学5号」の表紙すでに報じられているように、この受賞作は文体に著しい特徴がある。ひらがなを多用していること、横書きであり、句読点はピリオドとコンマで記されることが、まずは目を引く。カタカナは一切出て来ない。

また、蚊帳を「へやの中のへやのようなやわらかい檻」、傘を「天からふるものをしのぐどうぐ」と記すなど、既成表記から自由な、みずからの実感のこもった言葉で表している。

さらに言えば、固有名詞を一切使わず、主語は極力排し、主格は「~する者は」「者の」で示す言い回しが頻出する。

ひらがなの多用、主語の省略、こうした主格の表現、と並べてみて想起されるのは、日本語の文語体である。

例えば、「解釈」という一編の次のようなくだり。

〈家かげのせまい通路だが,うらの家とのさかいの垣にそってひとならび食用草木が植わっていた四季もあり,それらをまびいたりそえ木にゆわえたりする者に小児はまつわって,早朝の防砂林でいっしょにひろいあつめた枯れ松葉や松かさをふろがまにくべてはそのはぜるさざめかしさと芳香と炎とを愛し,あそびのとちゅうでだいどころぐちから水をのみにかけこむこともあれば,たてつけがくるって小児のちからではあかない物おきのひき戸がひかれて割り木や切り炭の匂いたつのをたのしみににもした.〉

これを試しに、高校で習う標準的な古文の文法にのっとって文語にざっと訳してみると――。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください