ライヴァルは弘田三枝子

2014年01月31日

青山ミチのライヴァルは弘田三枝子だと言われていた。ミチ本人もそのような発言をしたことがある。先に書いたように、ミチが横浜テネシーのコンテストで歌った「子供ぢゃないの」は、弘田のデビュー曲(1961)である。

この時点で弘田の歌唱法は際立っていた。あ行の発音にHにからませたり(恋は「こい」ではなく「こひ」と発声される)、声をつぶした「唸り」を交えたりする独特な歌い方は、おそらく弘田独自の米国ポピュラー・ソングの「解釈」であろう。ヘレン・シャピロは、原曲「Don’t treat me like a child」(1961)を、弘田よりずっと自然な歌唱法で歌っている。

フジテレビ「ヒット・キット・ショー」のリハーサルで 「子供ぢゃないの」を歌う弘田三枝子=1962年

フジテレビ「ヒット・キット・ショー」のリハーサルで 「子供ぢゃないの」を歌う弘田三枝子=1962年もちろん、ミチも弘田を真似ている。しかも、彼女はこの間近のライヴァルと競って、コニー・フランシスの「ヴァケーション」(1962)も歌った。

この曲は、日本では、弘田とミチだけでなく、伊東ゆかりや金井克子らの競作となったが、レコードの売れ行きでは弘田が群を抜き、ミチは2番手につけたようである。ミチ自身も、ポリドールが当初あてがったスロー・バラードより、アップテンポのこの曲の方が気にいっていたらしい。

しかし、二人の「ヴァケーション」を聴き比べると、その差はかなり歴然としている。弘田の堂々とした発声と高度なセンスは、ミチを圧倒している。新人のミチは、なんとか追随しているものの、華やかさやふくらみに欠けている。率直に言えば、ヴァケーションというアメリカの中産階級文化に対する解釈が不足している。

この差が生まれた背景には、二人のキャリアの違いがある。

弘田は、小学生の頃からFENを聴いて、アメリカン・ポップスに憧れ、歌手になることを熱望していた。母親にせがんで、ジャズ演奏家のティーブ釜萢(かまやつ)についてレッスンを受け、米軍基地(キャンプ)のクラブのオーディションで合格を勝ち取った。母は娘のために苦労して譜面を調達し、手製の衣裳を整えた。母娘は首都圏近郊のキャンプを回り、娘はプロとして数多くのステージをこなすなかで、自分の歌を鍛えた。1950年代の後半のことである。

よく知られているように、戦後日本の洋楽市場をつくりだし、支えたのは、進駐軍の兵士を相手に演奏や歌唱のわざを磨き、音楽ビジネスのABCを学んだ人々である。全国各地のキャンプや主要都市には、将兵向けのクラブが多数設けられ、そこで提供される娯楽(音楽とショー)のために、日本人の演奏家や芸能者は、「オフリミット(立ち入り禁止)」の空間へ出向いていった。音楽の分野は、ジャズ、ハワイアン、ウェスタンと多岐にわたり、幅広く、かつきわめて実践的な演奏の場を提供した。

出演料などその費用の大半は、日本政府が負担した。クラブの数は推定で500以上あったといわれ、1947年時点では政府の費用負担は3億円に上った。

演奏者の報酬は、当時の一般の日本人の稼ぎに比べて格段に恵まれていた。ジャズピアニストの穐吉(秋吉)敏子の回想によれば、1948年に上京し、進駐軍クラブのショーの伴奏をした時の月給が1万3千円、その後、ナイトクラブの専属バンドのメンバーになった1951年には5万円になったという。51年当時の国家公務員上級試験合格者の初任給が6500円というから、そのギャップは相当なものだった。

それゆえ、キャンプ・クラブの仕事をめぐる競争は熾烈だった。敗戦直後の混乱期は、楽器に触れればギャラを手に入れることができたものの、すぐに素人っぽい演奏家の出る幕はなくなっていった。結果として、厳しいしのぎ合いの中で、聴衆の耳を惹きつける技芸が鍛えられ、新しいタレントが生まれた。また、キャンプで演奏し、歌ってきたという実績は、彼らの腕の確かさを保証するキャリアでもあった。

しかし、1952年、サンフランシスコ講和条約が発効し、連合国軍の撤退が始まるとともに、関連施設は次々に縮小されていった。もっとも、キャンプ内のクラブがなくなったわけではない。講和条約と同時に締結された日米間の安全保障条約(旧安保条約)と日米行政協定(地位協定)により、主要な基地は米軍基地として存続した。

弘田三枝子とその母がめぐったのは、そうした進駐軍時代より後のキャンプである。全盛期を過ぎて、限られた機会をめぐる戦いは、さらに(十代前半の少女にも)容赦なかったのだろうか。弘田によれば、クラブのステージではかなり厳しい評価・選別がなされ、その日の最初のステージが不評だと、降板が命じられた。そこで、少女歌手は何とかウケようと曲目や曲順を考え抜いたという。

レコード会社のオーディションも簡単ではなかった。ようやく5回目の東芝で合格した。三枝子は、敬愛するエラ・フィッツジェラルドの「黄色いバスケット」を歌った。それを聴いて合格を宣した担当ディレクターは、坂本九を手がけた草野浩二である。ちなみに、この人物の実兄は、『ミュージックライフ』編集長を務めながら、漣(さざなみ)健児のペンネームで洋楽カヴァー曲の訳詞を書きまくった草野昌一である。

「子供ぢゃないの」(1961年11月)でデビューすると、弘田は、翌年の2月に「すてきな16才」、「カモン・ダンス」(4月)、「寝不足なの」(6月)、「かっこいいツイスト」(7月)、「かっこいい彼氏」(9月)と立て続けに新譜を出し、10月には「ヴァケーション」がリリースされた。この年、第13回紅白歌合戦で、初出場の彼女はもちろんこのヒット曲を歌った。弘田の歌唱力は、天性と努力に加え、こうした場数から生まれたものである。

ミチがこの差を縮めるには、多少の困難があった。ヒットに恵まれればライヴァルを乗り越えるのは不可能でないが、プロダクションやレコード会社の側には、弘田の二番煎じを続けるのは得策でないという判断もあったにちがいない。ミチの側は、ミコ(三枝子の愛称)との正面戦を比較的早期に回避したように見える。ポリドールの、その路線変更には少し後で触れる。

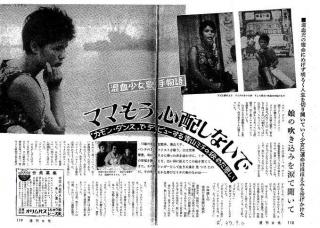

青山ミチを扱った最初の雑誌記事は、おそらくレコードデビュー直前の『週刊女性』(1962年9月5日号)に載った人物紹介である。大見出しは見開きをぶち抜いて、「ママもう心配しないで」。その上に「混血少女歌手物語」と記事の趣旨が示され、沖合を貨物船が通る港の岸壁で、頬杖をつくミチの写真を載せている。さらに最初のページには、重ねるようにして「混血児の宿命にめげず明るく人生を切り開いていく少女に運命はほほえみを投げかけた」とあり、大衆誌が彼女の「在り方」を切り取る角度がはっきり示されている。

『週刊女性』(1962年9月5日号)

『週刊女性』(1962年9月5日号)ただし、その記事はなにげない筆致ながら、母子を取り巻く周囲の視線を、女性誌一流の「勘」で捉えている。

たとえば、レコードを吹き込む娘を見て涙ぐむ母のかたわらで、ディレクターたちはミチの歌を称賛しながら、低い声でこう語っている。

「このリズム感のよさ。パンチがきいてるね。やっぱり、あっちの血はちがう」

「あっちの血」は、黒人の優れたリズム感を指しているのだろうが、これは誤認で、ミチの父親ケリーは白人である。ミチのすぐ間近にいる人々のまなざしにも歪みがある。

さらに、記事の末尾で、母・君子は次のように述べる。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください