吉永小百合が演じたお手伝いさんが見たもの

2014年04月22日

第三の論点は、年若い出郷者を迎えた戦後都市の側の反応である。都市の人々が、彼らの存在をどのように受け止め、そのインパクトをどのように緩和したか、そのことを論じておきたい。

帰る場所をもたない片道切符の旅人は、都市の中で、新たな格差を顕在化させた。橋本健二が書いたように、貧しい農村の若者たちと華やかな都会の若者たちという、無関係に生活する者どうしの格差ではなく、同じ都会で暮らす若者たちの間の「お互いの姿が目に見える格差」(『「格差」の戦後史』、2009)が出現したのである。

同じ都市空間の中で、一方には、集団就職の労働者や住み込み店員がおり、もう一方には、不自由なく高等教育を受け、高給を取るホワイトカラーの職へ就く者がいる。この、合理的な説明がつきにくい不平等に対して、人々はそれを緩和するものを求めた。

大衆文化は、そのような社会的機能を果たす場合がある。

たとえば、横浜の下層社会から出た美空ひばりは、敗戦直後から50年代にかけて、さまざまな役柄を歌い、演じ、自身の成功も含めて、階層を自在に乗り越えてみせたタレントである。「悲しき口笛」(1949)や「東京キッド」(1950)で孤児のイメージから出発したひばりは、映画『あの丘越えて』(1951)で富豪の娘を演じ、江利チエミ、雪村いずみと共演した「三人娘」シリーズでは、青春を謳歌する女子高校生や働く女性を演じ、さらには時代劇の町娘役やお姫様役までこなした。

ひばりのファンの中心には、地方から上京した同世代の女性が多かった。彼女たちは、目の前の格差を噛みしめながら、歌唱と演技の力でそれを超越してみせたひばりに、惜しみない喝采を贈ったのである。

美空ひばりの、こうした「階層超越的な在り方」を60年代に継承したのは、吉永小百合である。1960年、日活に入社した吉永は、浦山桐郎監督の『キューポラのある街』(1962)で、鋳物工の娘を演じて広く知られるようになった。その後は、高校生・大学生などの学生役はもとより、「BG」(後の「OL」のこと、『若い東京の屋根の下』、1963)、看護婦(『いつでも夢を』、1963)、外交官令嬢(『泥だらけの純情』、1963)、デパートガール(『若草物語』、1964)、スチュワーデス(『大空に乾杯』、1966)など、多彩な階層・職業の役を演じてみせた。

橋本健二は、吉永が、「頂点から底辺まで多様な階級の少女を演じ、どんな境遇にあっても、また誰に対しても明るく誠実な姿をみせ、階級を超えた存在であり続けた」と書いたが、この見解は、当時の映画が果たした社会的機能からみれば、やや表層に留まるものではないか。

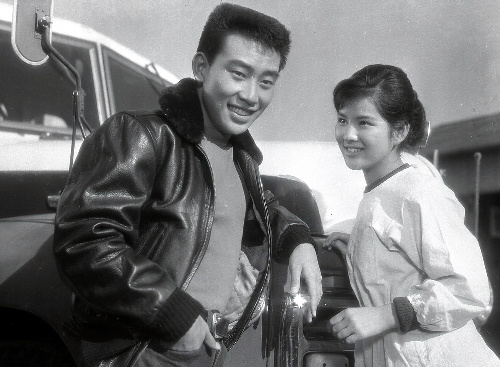

映画化された『いつでも夢を』。出演した吉永小百合と橋幸夫

映画化された『いつでも夢を』。出演した吉永小百合と橋幸夫ちなみに、1962年、吉永が橋幸夫と歌ったデュエットソングは、「いつでも夢を」という曲名である。

吉永が住み込みのお手伝いを演じた『風と樹と空と』(1964、日活)も、そのような文脈(コンテクスト)で見るべき作品である。集団就職で東北の町から東京へやってきた男女6人――中卒ではなく、高卒の18歳である――が織りなす青春物語の中で、吉永はたしかに「誰に対しても明るく誠実な姿をみせ」ている。

主人公の沢田多喜子(吉永)は、仲間たちがみな企業に就職するのに、あえて住み込みの家政婦を選択し、港区青山に邸を構える安川家にやってくる。安川家は、ゴム会社の社長、儀一郎とその妻・弓子、長男で大学生の三郎、高校生の澄子、引退間際の老家政婦(ばあや)で構成されている。経済力があり、聡明な主婦が家庭を仕切り、二人の子どもたちはのびのびと学生生活を謳歌している。つまり、先に述べた「目に見える格差」が、はっきり示されている。

しかし、多喜子はそんなことに頓着する素振りも見せない。持ち前の開放的な性格と真面目な仕事ぶりで、弓子をはじめ家族全員の信頼を得て、ばあやの後任のポジションを確保する。同郷の5人の仲間との交友、御用聞きの青年たちとの交流などのエピソードが、コラージュのようにつなぎ合わされ、筋を運んでいく。大きな試練や争いはなく、平穏無事な日常には倦怠の匂いさえ漂っている。

映画『風と樹と空と』(松尾昭典監督)=筆者所蔵のDVDより

映画『風と樹と空と』(松尾昭典監督)=筆者所蔵のDVDより 三郎を迎えにやったのが失敗だった。お手伝い候補の鞄を持ってやったり、腕を絡んで歩いたり、はれがましい料理店S軒で昼食を共にしたり……そんなことで遠い縁戚の娘でも迎えるような雰囲気をつくり上げてしまったのだ。

では、そうでなく、三郎は、はじめからもっと冷たく「お手伝い」として多喜子を扱えばよかったのかと考えると、弓子は自分の生んだ子は、そうであって欲しくないという気がする。それどころか、三郎が、雪国からポッと出てきた田舎娘に、常識以上の善意を示してやったことでは、むしろ、賞めてやりたい気がするほどだった……(石坂洋次郎『風と樹と空と』、1963)。

こうした弓子の「民主思想」は、基調音として作品全体に静かに鳴り響いている。おそらく石坂は、戦後初期に普及した平等や公平の観念が、中産階級の主婦の胸にも生き続け、かつ多喜子の世代にも継承されていることを書きたかったのだ。

実際、多喜子が臆することなく、男女の平等を語り、消費の楽しさを述べ、格差の存在を論じる態度に、弓子は――最初はとまどうものの――秘かに賞賛の拍手を送る。三郎や澄子も、弓子のように省察的ではないが、直観的に多喜子の正当性を認めていく。

つまり、ここに描かれているのは、戦後家族の「石坂的」理想なのである。

ただし石坂は、この民主的な「受容のドラマ」を、それだけで終わらせてはいない。多喜子を受け入れた安川家の姿を通して、出郷者(すなわち低コストの労働力)を大量に招き入れた戦後都市の〈社会意識〉を、もう少し深く掘り下げようとしている。

原作の終盤には、映画では全面的に削除された、多喜子と三郎の“未遂の情交”の場面がある。つぎのようなシーンだ。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください