2014年05月28日

活動歴の長いCHAGE&ASKAが、時代の寵児のようになっていったのは、1990年代のことだった。テレビをまったく見ないのでよく知らないんだが、ドラマの主題歌のタイアップで、ヒットを連発していた。それまでは、意外にも苦闘というか、模索の時期が長かった。

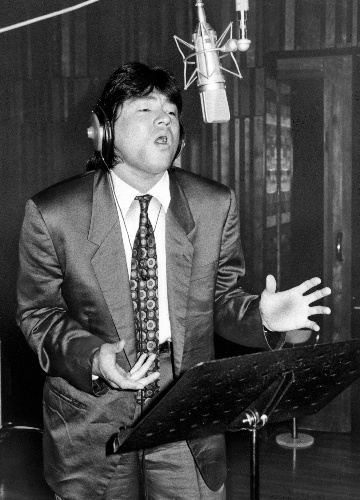

ドラマ「新撰組」の主題歌をレコーディングするチャゲ&飛鳥の飛鳥涼(当時)=1987年

ドラマ「新撰組」の主題歌をレコーディングするチャゲ&飛鳥の飛鳥涼(当時)=1987年その後、光GENJIに楽曲提供をするようになって、「歌謡曲システム」の中での作家のあり方に、ASKAは一挙に目覚めたんじゃないか。

タレントの立ち位置を、客観的に見る。冷厳にとらえる。

そうして、そのタレントの「売り」「輝き」を剔出する。自分自身、ASKAというミュージシャンの「売り」も、実はそのとき、はっきり気づいたんじゃなかろうか。

CHAGE&ASKAの「売り」とはなにか。それは、ASKAだから許される「過剰感」とでもいうべきものだ。

たとえば、の話。「この愛のために」や「ロケットの樹の下で」の、必要以上にこぶしをきかせまくる不思議な歌唱は、いったい何だったんだ?

「このぅワイのために」「ぅオマエしかいな~い」「旅のドゥォオコカだぁ」という、日本語の破壊活動は、ASKAだから許される。

すっきりときれいな顔立ちで、透明な声質のASKA以外が歌ったら、勘弁してほしい熱量。カロリー過多で体を悪くする。

こういうてんこ盛り、「フォークロック演歌歌謡」とでもいうべき過剰感は、ASKAの専売特許だった。

「なぜに君は帰らない」って、イントロはクイーンでしょ? ギターの音色もブライアン・メイの例のギター・オーケストレーションを意識しているはず。

パクリだとか、ほほえましいとか言いたいのではない。日本人好みだった、なんでもあり、装飾過多、過剰な行き過ぎロックを、研究し倒し、換骨奪胎している。うまいなあ、と思った。

出世作になった「SAY YES」なんか、いま聴くと、ちょっとストーカー入ってる。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください