2014年07月18日

映画を観終わり、町に出た。目の前の、直線に縁取られたビル群、硬いアスファルト、チェーン店の見慣れた看板。それらの風景がゆがんで見える。現実に流れる時間と空間が、ぐにゃりとよじれている。

靴の下のアスファルトに夏の始まりの熱を確認し、少し落ち着く。見慣れた景色が戻って来た。しかし、胸の中はざわざわしたままだ。

美術家で映画監督である大浦信行さんの新作『靖国・地霊・天皇』を観たのである。

大浦信行さん

大浦信行さん30代の時に制作した『遠近を抱えて』という昭和天皇をモチーフにした自画像が「天皇」のタブーに触れ、富山県立近代美術館によって図録が焼却処分された後も、今に至るまで、変わらぬ直感力で表現に挑んでいる。

そして今回の新作が『靖国・地霊・天皇』である。タイトルからして挑戦的なのである。が、靖国問題における主義主張の表現を期待して観ると、その予想は砕かれる。そして、言語の表現を丸ごと飲み込んでしまうような大浦さんの分身が、スクリーンの中に立ち現れてくるのだ。

本作では、靖国に対して全く異なる立ち位置の論客が二人、それぞれの靖国を語る。一方は、「反・靖国」として、軸足がぶれることなく反権力の闘争を続けてこられ、韓国人の遺族たちによる合祀取り消し訴訟などの弁護人を務める大口昭彦さん。もう一方が「親・靖国」の立場から、在特会の活動家など右派陣営の弁護人を務める徳永信一さん。

新左翼の闘士として闘い続けた大口さんの言葉には、揺らぎがない。「一貫して反権力を貫き、負けても負けても、実直に民衆の側に立ち続けている。まるで、日本の古武士のような姿なのです」(大浦さん)。

一方の徳永さんは、大浦さんとの対話の中に、いくつもの揺らぎが現れる。大浦さんの言葉に時に部分的に共感し、あるいは戸惑い、あるいは拒絶しながら、自分の感情と理論を吐露していく。靖国への思いを語る。

「両方の意見を、ほぼ等分の時間数で出した上で、僕自身の思いで全体を包み込む、という制作意図をもってつくりました」と大浦さんが語る通り、この全く対照的な二人が、それぞれに語る「反靖国」と「親靖国」の静かなインタビューの合間に幾度も立ち現れるのが、刻まれている「今」という時間を足元から揺るがすような異形の姿である。

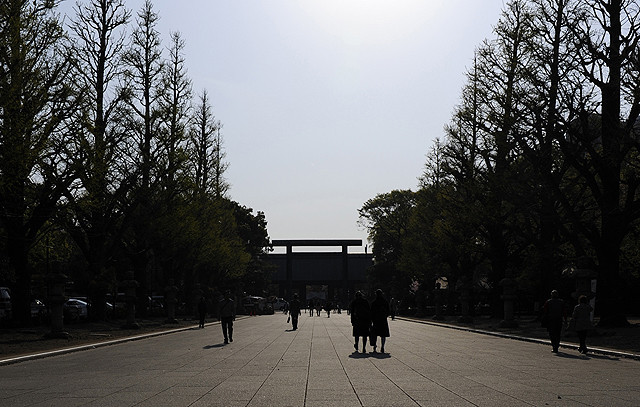

『靖国・地霊・天皇』

『靖国・地霊・天皇』「靖国の底には、血の海がたゆたっている」

右とも左とも関係なく、大浦さんが描く「靖国」は、地霊たちの存在を通して、「天皇」へと直結していく。

「地霊」として風景の中に現れたのは、舞踏家の金満里さん。

24時間介護が必要な身体障害者であり身体表現者である金さんの肉体は、「権力が作りだした縦軸の時間」(大浦さん)を飛び越え、21世紀の東京という風景を切り裂く。表現の中のテロなのである。

大浦さんが初めて天皇を表現のモチーフに使ったのは、今から30年も前のことである。当時ニューヨークのブルックリンに滞在していた大浦さんが、自画像として描いた『遠近を抱えて』の中に、昭和天皇が登場する。

「1976年から10年ほど、僕はニューヨークで暮らしていたのですが、その時に、自画像をつくろうと思ったのです。しかし、自分の顔を描いて、『これが自分です。大浦信行という存在です』と言い切れるほど、20世紀そして21世紀の問題は単純ではない、と感じました。余りにも色々なものを抱え込みすぎた現代における自画像とは何だろう、と。何によって、それが『自分の顔』であると証明することになるのか」(大浦さん)

そこで、大浦さんは大胆なことを思いつく。

『靖国・地霊・天皇』

『靖国・地霊・天皇』なぜ、そこに天皇が登場したのか。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください