小原真史、野部博子 編

2014年07月24日

「記念写真だで、一枚撮らしてくれよ。イチ、ニィのサン」

涙で曇った眼でシャッターを押した。この人とももうこれでお別れ、この風景ともこれでおしまい。生まれ育ったふるさとが無くなるからだ。増山たづ子(1917-2006)の写真は、そのようにして撮られた。

『増山たづ子――すべて写真になる日まで』(小原真史、野部博子 編、発行: IZU PHOTO MUSEUM 発売: NOHARA) 定価:本体3300円+税

『増山たづ子――すべて写真になる日まで』(小原真史、野部博子 編、発行: IZU PHOTO MUSEUM 発売: NOHARA) 定価:本体3300円+税『増山たづ子 すべて写真になる日まで』(小原真史、野部博子 編、発行: IZU PHOTO MUSEUM 発売: NOHARA)

岐阜県徳山村。福井と滋賀との県境に位置し、周囲を1200m級の山々に囲まれた多雨多雪地帯である。8つの集落(約500戸・人口1500人)からなるこの村にダムの建設計画が持ち上がったのは1957年。それが77年に本格化した。

農業のかたわら民宿を営んでいた増山がカメラを手にしたのはそのころで、当時60歳。ダムができれば水没してしまうふるさとの姿を、なんとか残そうと考えたのだ。「猫がけっころがしても写る写真機」ピッカリコニカ(KONICA C35EF)で初めて撮った1977年10月10日の村民運動会。きれいに現像された写真に、うれしくて子供のように飛び跳ねた。

朝日とともに起きて山を歩き、川の流れる音を子守り唄にして眠る、徳山村にはそんな一日のリズムがあった。

春は残雪のなかで、ブナの新緑、コブシ、サクラ、モモがいっせいに咲きだす。夏になると、カジカガエルが鳴き、ウグイスが歌った。秋は全山紅葉して、いろいろなキノコが顔を出す。長い冬には、お酒をのんだり踊ったり、日の暮れるまで遊んだ。

田植え、草刈り、魚取り。神社、お墓、お地蔵様。元服祝いに結婚式、春祭りに秋祭り。鍛冶屋がいて、豆腐屋がいて、郵便屋がいた。子供たちは連れ立って遊び、夫婦はともに働き、年寄りは思い出を語らった。

村の暮らしと人びとを憑かれたように撮った増山は、ダム建設慎重派と推進派に分かれて戦われた村長選・村議選や、ダム工事現場にもカメラを向け、年金のほとんどを写真につぎこんだ。

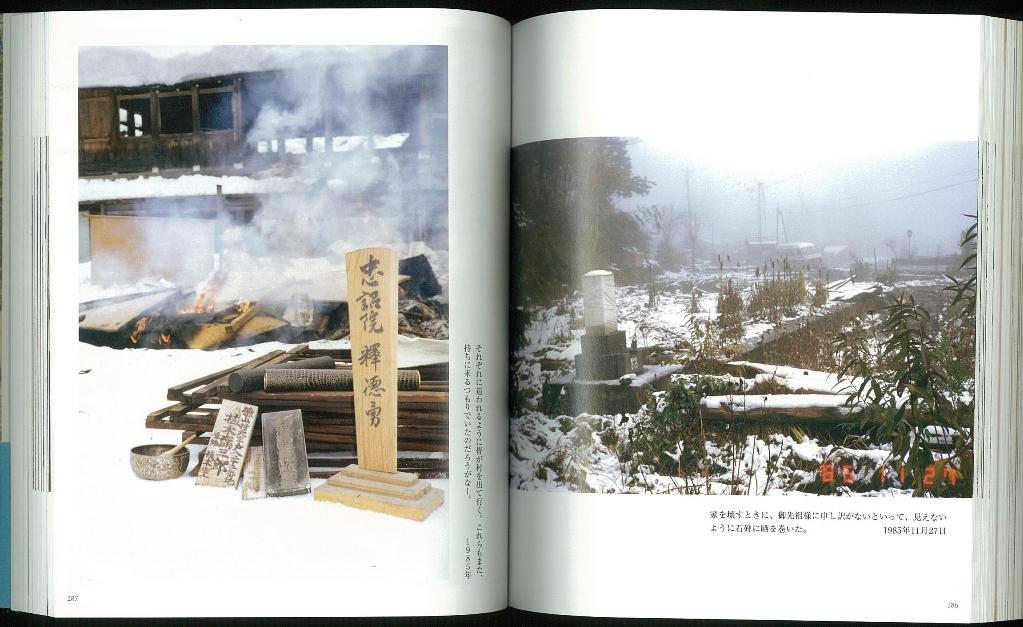

本書のなかに、とりわけ印象的な一枚がある。1985年11月27日の撮影。雪のなかに立つ墓石に何かが巻かれている。キャプションには「家を壊すときに、御先祖様に申し訳がないといって、見えないように石碑に晒を巻いた」と記されていた。

『増山たづ子――すべて写真になる日まで』

『増山たづ子――すべて写真になる日まで』ダムが村に来なければ、おそらくは撮られなかった増山の写真。増山の甥で児童文学作家の平方浩介がこう述べている。

「人は皆、喜怒哀楽の情を顔や仕草で表しながら生きている。被写体となったこれらの人達と彼女と共に生きた私には、彼女に向けてくれた彼らの笑顔をただ純な喜と楽の情のみにとらえてほしくない想いがある」

優しさに満ちたこれらの写真を、優しさだけで語ることはできない。

徳山村は、「地図から消えた村」「ダムに沈んだ村」ではなく、「地図から消された村」であり「ダムに沈められた村」である。

「残しておきたいという気持ちは、あきらめからきてるもんだな」と増山は言った。夫を戦争にとられた彼女は、国が一度やろうと思ったことは戦争もダムも必ずやる、と思っていた。

徳山村は1987年に廃村となり、揖斐川西谷の門入(かどにゅう)を除いて、2006年にすべての集落が水没。ダムは2008年に完成した。

「このホリャー(時は)もう二度とないでなー」。増山が撮ったミナシマイ(最後)の記念写真は、29年間で約10万カット、600冊ものアルバムになった。

写真のなかに籠められた想い、写真の背後にある撮影者の意思を想像して、本書の一枚一枚から、いつまでも目が離せない。

*増山たづ子 写真展(IZU PHOTO MUSEUM、静岡県長泉町)

*ここで紹介した本は、三省堂書店神保町本店4階で展示・販売しています。

*「神保町の匠」のバックナンバーはこちらで。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください